甲州街道・東京から明大前

甲州街道・東京から明大前

歩行時間:行動時間 6:15、歩行時間 4:00

歩行時間:行動時間 6:15、歩行時間 4:00 歩行距離:19.1km

歩行距離:19.1km 累積標高差:+115m、-79m

累積標高差:+115m、-79m 往路:JR東海道線・東京駅、復路:京王井の頭線・明大前駅

往路:JR東海道線・東京駅、復路:京王井の頭線・明大前駅 訪問日:2025年3月22日

訪問日:2025年3月22日

コースタイム

コースタイム

東京駅10:00~桜田門~半蔵門10:58~麹町3丁目~四ツ谷駅11:20~法蔵寺~日宗寺~真英寺~須賀神社11:43~妙行寺~真成院(四ツ谷霊廟)~信寿院~蓮乗院~西念寺~祥山寺~法恩寺~本牲寺~陽運寺(於岩稲荷)12:29~於岩稲荷田宮神社~四ツ谷3丁目~南昌飯店12:41/13:03~Bigカメラ新宿店13:38/42~長善寺13:07~四ツ谷大木戸~秋葉神社~新宿駅南口13:57~諦聴寺~初台交差点14:24~幡谷子育地蔵~笹塚交差点14:53~大原交差点(環状7号線)~真教寺~託法寺~善照寺~法照寺~栖岸院~永昌寺~龍泉寺~明大前駅16:15

東京駅~半蔵門~四ツ谷寺町~四ツ谷大木戸跡~新宿駅南口

東京駅~半蔵門~四ツ谷寺町~四ツ谷大木戸跡~新宿駅南口

甲州街道は江戸と甲斐甲府を結ぶ街道で五街道の一つとして多くの旅人が行き来していたところです。日本橋または江戸城の半蔵門から内藤新宿、八王子、甲府を経て下諏訪で中山道と合流するまで44ヶ所の宿場が置かれていたと言います。

歩き始めは東京駅、皇居外苑に沿って続く内堀通にはたくさんのハイカーが走っています。皇居一周は約5kmとか、反時計回りに回るのがルールのようです。お昼休みに皇居外苑のランニングを楽しむ人の話は耳にしましたが、今では家族連れや外国人など多くの人が汗を流しているようでした。

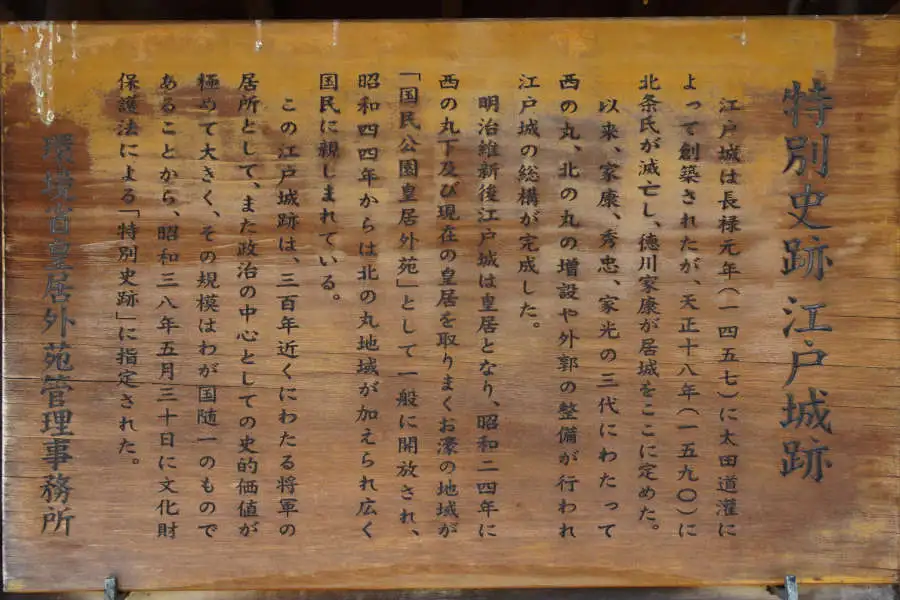

江戸城は太田道灌によって作られました。小田北条氏滅亡ののち、豊臣秀吉の関東移封の命に従い徳川家康がこの地に居城を築いたと言います。

祝田橋を右に折れると桜田門、ここは井伊大老が水戸藩などの脱藩浪士により暗殺されたところです。彦根藩の上屋敷は国会議事堂近くであったようで、桜田門は上屋敷の目の前だったようです。

国会議事堂前から三宅坂を登って行くと半蔵門です。皇居の正門である坂下門の反対側で、この門は常に閉鎖され警備の警官が立っていました。ここからは国道20号線の新宿通り、かつての甲州街道です。今は高いビルが立ち並び地形を認識することは難しいですが、往時は尾根状の台地が四ツ谷付近まで続き、江戸城の外堀であった外堀通りへと続いていたと言います。

ビルが立ち並ぶ麹町、江戸時代には町屋が発達し麹を扱う店が多かったことから麹町の名が付いたとも言われています。

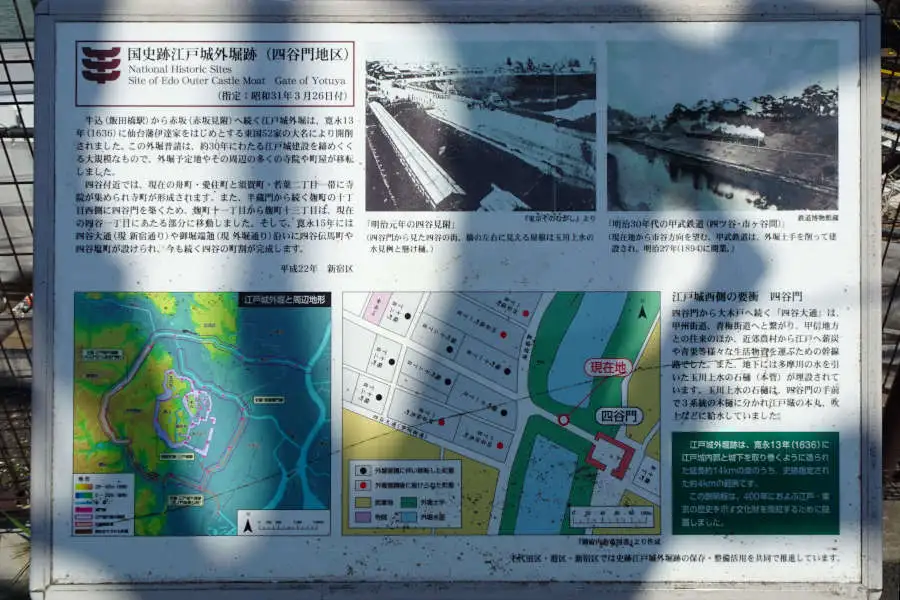

四ツ谷駅は江戸城の外堀が通るところで、牛込(飯田橋駅)から赤坂(赤坂見附)へと続く外堀は伊達藩をはじめ東北52の大名により30年をかけた普請により完成したものと言います。明治になると外堀土手を使用し武甲鉄道が敷かれその後、国営の中央線になったと言います。

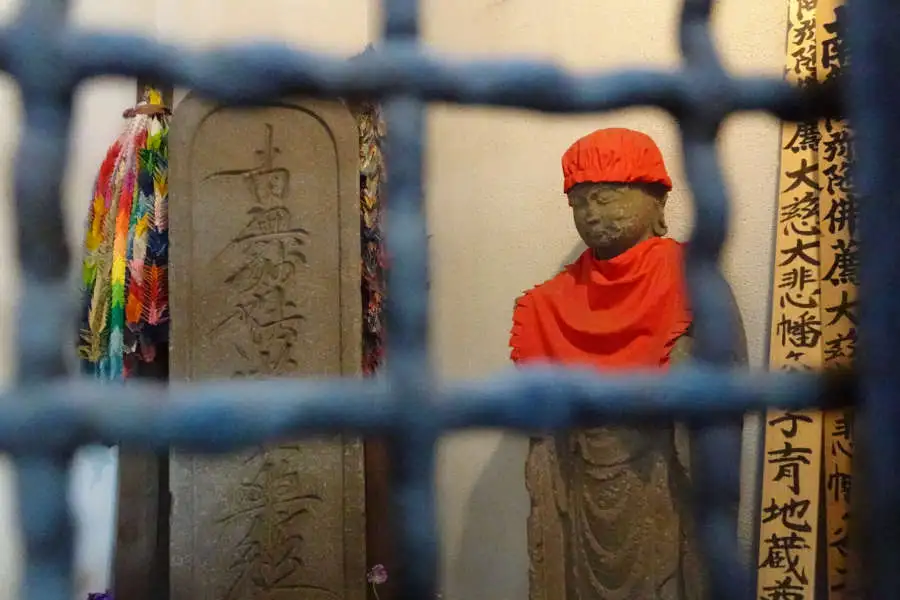

四ツ谷の円通寺坂や東福院坂はお寺の多いところです。祥山寺や法蔵寺、日宗寺、真英寺、須賀神社、妙行寺、真成院(四ツ谷霊廟)、信寿院、蓮乗院、西念寺などたくさんのお寺や神社が軒を並べています。江戸城外堀工事のため、多くのお寺がこの地に移転させられたと言われています。

須賀神社の石段には海外のお客さんなどたくさんの観光客で賑わっています。テレビアニメ「君の名は」に登場する神社で、聖地巡礼の若者が目立っていました。

坂の上にある西念寺は服部半蔵の宝篋印塔があるお寺です。伊賀・甲賀の忍者を率いた半蔵は徳川家康に仕え多くの武功を上げたと言います。

夫婦坂には法恩寺、本牲寺、陽運寺、於岩稲荷田宮神社がありました。

於岩稲荷田宮神社は江戸時代からある神社で境内にはお岩稲荷が祀られています。

また陽運寺は縁結びの御利益を求め、若い女性が多く訪れるところで、ここにもお岩稲荷が祀られていました。

東海道四谷怪談は作者鶴屋南北の創作です。そもそも四ツ谷は東海道ではありません。お岩さんのモデルとなったのは田上家の娘で家庭を大切にした淑女言います。怪談話には似つかわない女性と伝えられているようです。

四ツ谷4丁目に近くにある中華料理屋でお昼ご飯です。店員さんは中国出身の人か、日本でお仕事をしている人も多くいるのでしょう。

近くにある曹洞宗のお寺は長善寺は「めのうの観音様」があるというお寺です。境内には出世稲荷が祀られていました。

四ツ谷四丁目の交差点には四ツ谷大木戸があります。江戸には東海道に設けられた高輪大木戸、中山道にあった板橋大木戸、甲州街道に設けられた四ツ谷大木戸がありました。

かつて四ツ谷大木戸から先に民家などは少なかったようですが、元禄時代に内藤新宿が開設され賑わったとようです。寛永時代には四ツ谷木戸は撤去されたと言います。

新宿の周辺はたくさんの人で賑わっています。海外からのお客さんも多いようで聞きなれない言葉が聞こえてきます。

新宿駅南口~永福寺町~明大駅前

新宿駅南口~永福寺町~明大駅前

新宿駅の南口から再び甲州街道を歩いて行きます。しばらく歩くとビルの間より東京都庁の議会棟が見えていました。

文化学園大学の先には諦聴寺があります。コンクリート造りの山門の先には本堂、その奥には墓地があります。お彼岸と言うこともあり参拝に訪れる人もいました。

その先は西参道交差点、見上げる高架橋は首都高4号線です。

初台交差点の上は西新宿のジャンクション、中央環状線と高速4号線が交差し山手トンネルへと向かう分岐は路線変更に気を付けなければならないところの一つです。

ここから先はたくさんの車が走る国道20号線、神社やお寺などは多くありません。

しばらく歩くと狭い敷地にビルが建っています。ここに祀られたのは幡谷子育地蔵、案内板によると貞享時代に建立されたものと言います。

笹塚の交差点は環状7号線が交差するところです。やがて大原の交差点を越えると首都高速永福のインターです。永福の地名は近くの永福寺にちなんだものと言います。

その先には真教寺と託法寺、善照寺、法照寺、栖岸院、永昌寺、龍泉寺などのお寺が軒を並べるように建っていました。

真教寺、善照寺、法照寺などは浄土真宗本願寺派の寺院で、築地本願寺の前身である浜御坊の子寺でした。江戸時代、振り袖火事などにより焼失しこの地に移転してきたと言います。

栖岸院は京都知恩院を本寺とするお寺です。

その先には曹洞宗の龍泉寺です。境内には縁結びの勝縁石がありました。「よりよく生きるため悪縁を断ち切り勝縁・良縁を結ぶ」と言うこととか、禅の教えはなかなか奥の深いもののようです。

この周辺には玉川上水永泉寺縁地がありました。玉川上水は江戸六上水の一つ、多摩川の羽村から四谷まで続く43kmの上水です。武蔵野台地の尾根筋を緩やかに流れ下り四ツ谷大木戸付近に設置された水番番所を経て江戸市内へ流れていったと言います。

今日の街道歩きは京王井の頭線明大前駅が終点、駅前の商店街にはスポーツ用具を肩にした明治大学の若者で賑わっていました。

コースGPSmap

コースGPSmap

その他のコース・山行記録

その他のコース・山行記録

太田道灌(おおたどうかん)

1432~1486年、室町中期の武将。上杉定正の執事となり江戸城を築城。山内上杉家の内紛を鎮圧したが、かえって扇谷上杉家の勢力増大を恐れた山内上杉顕定(あきさだ)方の讒言により、主君定正のため謀殺された。兵法に長じ、和漢の学問や和歌にもすぐれた。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

徳川家康(とくがわいえやす)、東照大権現(とうしょうだいごんげん)

1543~1616年、江戸幕府初代将軍。松平広忠の長男。織田信長と結んで駿河を、豊臣秀吉と和して関東を支配。豊臣秀吉の死後石田三成を関ヶ原の戦いに破り、慶長8年(1603年)征夷大将軍となって江戸に幕府を開いた。武家諸法度などを定めて幕政の基礎を築いた。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

明智光秀(あけちみつひで)

1528~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。美濃の生まれ。織田信長に重用されたが、1582年6月2日、京都本能寺に信長を襲い自害させた。山崎の戦いで豊臣秀吉に敗れ逃走中土民に殺された。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

石田三成(いしだみつなり)

1560~1600年、安土桃山時代の武将。豊臣秀吉に重用され、五奉行の一人として太閤検地などに活躍。秀吉の死後、遺子秀頼を擁ようして徳川家康と対立、関ヶ原の戦いに敗れ京で斬首された。

関ヶ原の戦

慶長5年(1600年)関ヶ原で石田三成らの西軍と徳川家康らの東軍とが天下を争った戦い。小早川秀秋の寝返りにより東軍が大勝した。石田三成らは処刑され豊臣秀頼は60万石の大名に転落した。これにより徳川氏の覇権が確立した。