龍泉寺

龍泉寺

東京都杉並区にある曹洞宗の寺院です。

龍泉寺は『1603年(慶長8年)に普庵瑞迪(ふあんずいきつ)によって創建されました。当初は江戸麹町(現在の千代田区紀尾井町)にありましたが、数回の移転を経て現在の場所に落ち着きました。

本尊は釈迦如来坐像で、境内には「六地蔵」や「北向地蔵」と呼ばれる地蔵菩薩像が安置されています。特に北向地蔵は、熱病などの病気平癒にご利益があるとされ、江戸時代から多くの人々に信仰されてきました。』(copilot 2025/3)

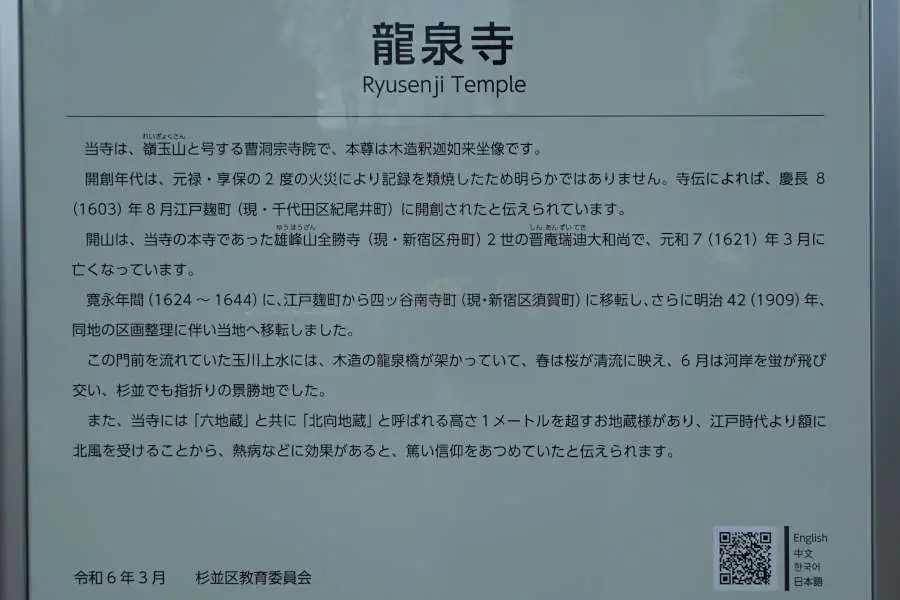

《龍泉寺》杉並区教育委員会の案内板

《龍泉寺》杉並区教育委員会の案内板

当寺は、嶺玉山と号する曹洞宗寺院で、本尊は木造釈迦如来坐像です。

寺伝によれば、慶長8(1603)年8月江戸麹町(現・千代田区紀尾井町)に開創されたと伝えられています。

開創年代は、元禄・享保の2度の火災により記録を類焼したため明らかではありません。

開山は、当寺の本寺であった雄峰山全勝寺(現・新宿区舟町)2世の晋庵瑞迪大和尚で、元和7(1621)年3月に亡くなっています。

寛永年間(1624~1644)に、江戸麹町から四ッ谷南寺町(現・新宿区須賀町)に移転し、さらに明治42(1909)年、同地の区画整理に伴い当地へ移転しました。

この門前を流れていた玉川上水には、木造の龍泉橋が架かっていて、春は桜が清流に映え、6月は河岸を蛍が飛び交い、杉並でも指折りの景勝地でした。

また、当寺には「六地蔵」と共に「北向地蔵」と呼ばれる高さ1メートルを超すお地蔵様があり、江戸時代より額に北風を受けることから、熱病などに効果があると、篤い信仰をあつめていたと伝えられます。

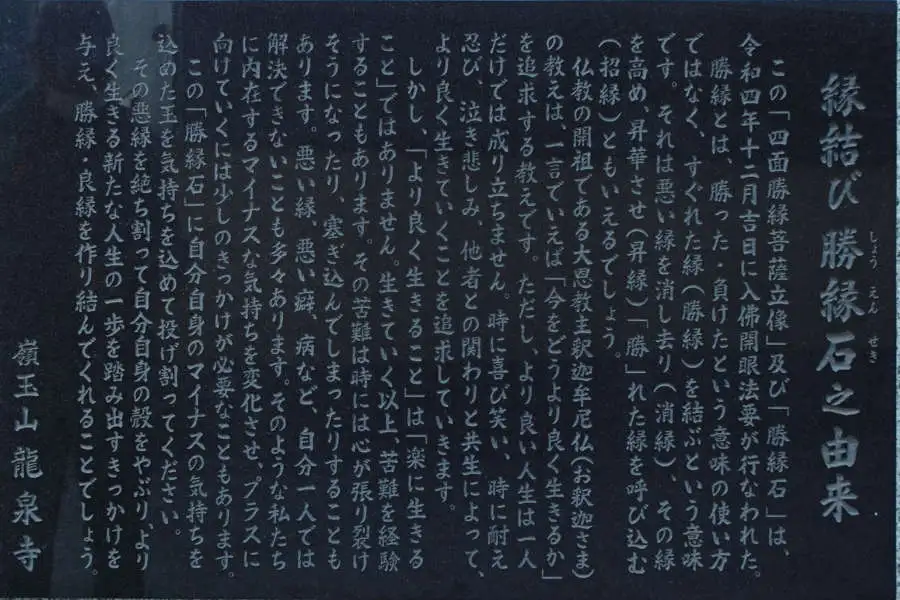

《縁結び勝縁石之由来》現地の案内板

《縁結び勝縁石之由来》現地の案内板

この「四面勝縁菩薩立像」及び「勝縁石」は、令和4年12月吉日に入佛開眼法要が行なわれた。

勝縁とは、勝った・負けたという意味の使い方ではなく、すぐれた縁(勝縁)を結ぶという意味です。それは悪い縁を消し去り(消緑)、その縁を高め、昇華させ(昇緑)「勝」れた縁を呼び込む(招緑)ともいえるでしょう。

仏教の開祖である大恩教主釈迦牟尼仏(お釈迦さま)の教えは、一言でいえば「今をどうより良く生きるか」を追求する教えです。ただし、より良い人生は一人だけでは成り立ちません。時に喜び笑い、時に耐え忍び、泣き悲しみ、他者との関わりと共生によって、より良く生きていくことを追求していきます。

しかし、「より良く生きること」は「楽に生きること」ではありません。生きていく以上、苦難を経験あります。悪い縁、悪い癖、病など、自分一人ではすることもあります。その苦難は時には心が張り裂けそうになったり、塞ぎ込んでしまったりすることも解決できないことも多々あります。そのような私たちに内在するマイナスな気持ちを変化させ、プラスに向けていくには少しのきっかけが必要なこともあります。

この「勝縁石」に自分自身のマイナスの気持ちを込めた玉を気持ちを込めて投げ割ってください。

その悪縁を絶ち割って自分自身の殻をやぶり、より良く生きる新たな人生の一歩を踏み出すきっかけを与え、勝縁・良縁を作り結んでくれることでしょう。

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。

寺社の種類:

寺社の種類: