法照寺

法照寺

東京都杉並区にある浄土真宗本願寺派の寺院です。

法照寺は『創建年代は不詳ですが、もともとは相模国鎌倉にあり、天台宗の寺院として始まりました。その後、浄土真宗本願寺派に転宗し、1590年に武蔵国湯島(現在の文京区本郷)へ移転しました。

さらに、築地本願寺の子院として歴史を歩みましたが、関東大震災や空襲を経て、昭和3年に現在の場所に移転しました。寺院内には歌舞伎役者の市川團蔵や囃子方の寶山左衛門など、著名な人物の墓地もあります。』(copilot 2025/3)

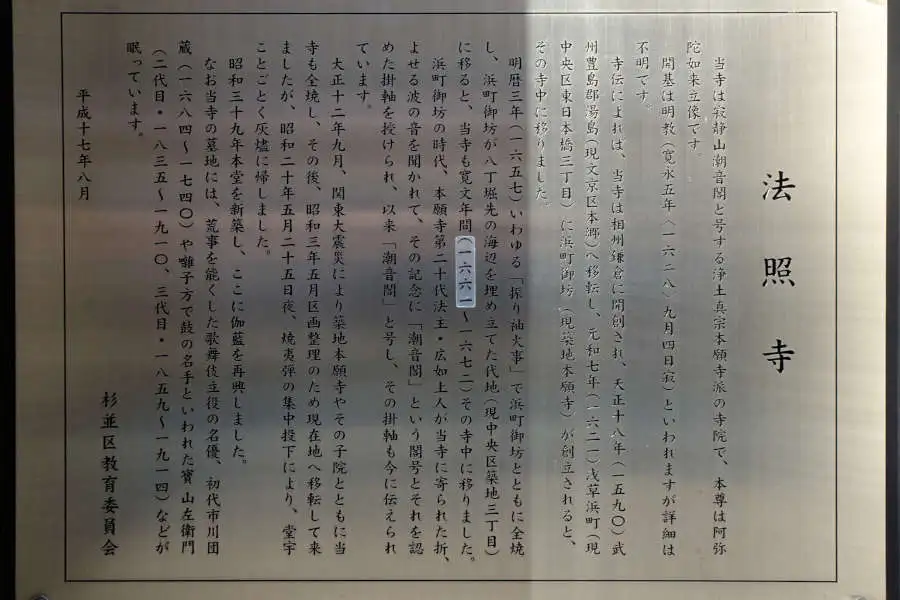

《法照寺》杉並区教育委員会の案内板

《法照寺》杉並区教育委員会の案内板

当寺は寂静山湖音閣と号する浄土真宗本願寺派の寺院で、本尊は阿弥陀如来立像です。

開基は明教(寛永5年(1628)9月4日寂)といわれますが詳細は不明です。

寺伝によれば、当寺は相州鎌倉に開創され、天正18年(1590)武州豊島郡湯島(現文京区本郷)へ移転し、元和7年(1621)浅草浜町(現中央区東日本橋三丁目9に浜町御坊(現築地本願寺)が創立されると、その寺中に移りました。

明暦3年(1657)いわゆる「振り袖火事」で浜町御坊とともに全焼し、浜町御坊が八丁堀先の海辺を埋め立てた代地(現中央区築地三丁目)に移ると、当寺も寛文年間(1661~1672)その寺中に移りました。

浜町御坊の時代、本願寺第二十代法主・広如上人が当寺に寄られた折、よせる波の音を聞かれて、その記念に「潮音間」という閣号とそれを認めた掛軸を授けられ、以来「潮音閣」と号し、その掛軸も今に伝えられています。

大正12年9月、関東大震災により築地本願寺やその子院とともに当寺も全焼し、その後、昭和3年5月区画整理のため現在地へ移転して来ましたが、昭和20年5月25日夜、焼夷弾の集中投下により、堂宇ことごとく灰燼に帰しました。

昭和39年本堂を新築し、ここに伽藍を再興しました。

なお当寺の墓地には、荒事を能くした歌舞伎立役の名優、初代市川団蔵(1684~1740)や囃子方で鼓の名手といわれた寶山左衛門(二代目・1835~1910、三代目・1859~1914)などが眠っています。

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)、(浄土真宗西本願寺派)

日本仏教の一宗派。浄土真宗の宗派の1つで本願寺(西本願寺)を本山とする。浄土真宗は第12世准如の時、長兄教如が徳川家康の援助で東本願寺を建てたため本願寺は東西両本願寺に分かれた。1981年6月、東本願寺派を真宗大谷派、西本願寺派を真宗本願寺派と改めた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: