妙行寺

妙行寺

東京都新宿区にある日蓮宗の寺院です。

妙行寺は『修験宗の本乗院を起源とし、後に日蓮宗に改宗されました。慶長19年(1614年)に本立院日純が開山となり、麹町清水谷で再興され、寛永11年(1634年)に現在の場所に移転しました。

江戸時代に徳川家治から「赤門」の称号を授与され、赤門寺としても知られています。また、境内には稲荷尊が祀られており、身延山の草分分体として「草分稲荷尊」と称されています。』(copilot 2025/3)

須賀神社の女坂を下ると妙行寺です。本堂の前には身延山から草分けされた草分稲荷が祀られています。

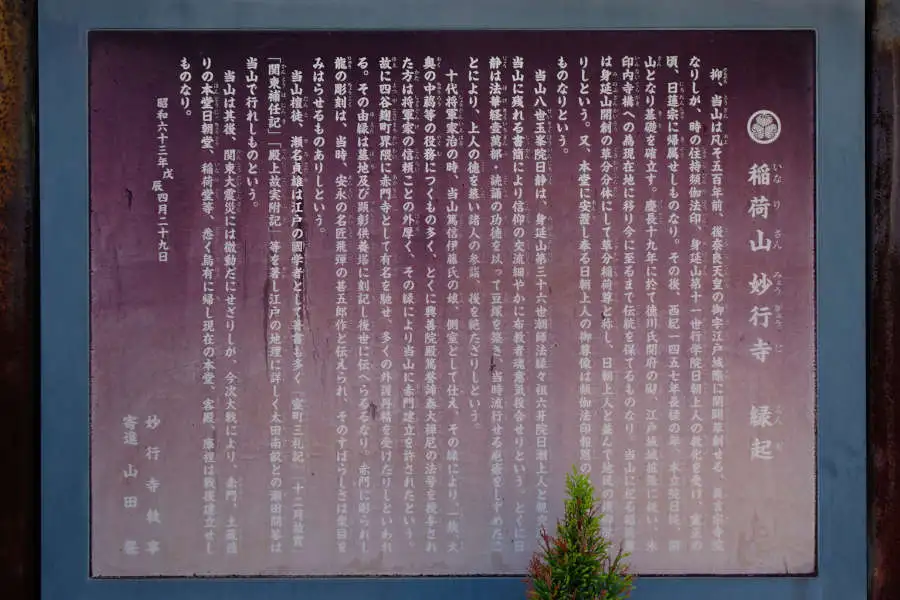

《稲荷山妙行寺縁起》現地の案内板

《稲荷山妙行寺縁起》現地の案内板

抑、当山は凡そ五百年前、後奈良天皇の御宇江戸城に開封せる、真言宗寺院なりしが、時の住持頻伽法印、身延山第十一世行学院日朝上人の教化を受け、寛政の頃、日蓮宗に帰属せしものなり。その後、西紀一四五七年長禄の年、木立院日純、開山となり基礎を確立す。慶長十九年に於て徳川氏開府の砌、江戸城域拡張に従い、朱印内寺構えへの為現在地に移り今に至るまで伝統を保てるものなり。当山に祀る稲荷尊は身延山開創の草分分体にして草分稲荷尊と称し、日朝上人と並んで地民の●仰厚がりしという。又、本堂に安置し奉る日朝上人の御尊像は頻伽院法恩の為、彫刻するものなりという。

当山八世玉峯院日静は、身延山第三十六世湖法縁々祖六牙院日潮上人と親交深く当山に残れる書簡により信仰の交流細やかに布教者魂意気投合せりという。とくに日静は法華経壹萬部・読誦の功徳を以て豆塚を築き、当時流行せる疱瘡をしずめたことにより、上人の途を慕い諸人の参詣、後を絶たざりしという。

十代将軍家治の時、当山篤信伊藤氏の娘、側室として仕え、その縁により、一族、大奥の中臈等の役務につくもの多く、とくに興善院殿篤誉大禅尼の法号を授与された方は将軍家の信頼ことの外厚く、その録により当山に赤門寺建立を許されたという。故に四谷麹町界隈に赤門寺として有名を馳せ、多くの外護丹精を受けたりしといわれる。その由縁は墓地及び顕彰供養塔に刻記し後世に伝へらるるなり。赤門に彫られし龍の彫刻は、当時、安永の名匠飛弾の善五郎作と伝えられ、そのすばらしさは衆目をみはらせるものありしという。

当山檀徒、瀬名貞雄は江戸の國学者として著書も多く 「室町三礼記」「十二月故賓」「関東補任記」「殿上故実附記」等を著し江戸の地理に詳しく太田南畝との瀬田問答は当山で行れしものという。

当山は其後、関東大震災には微動だにせざりしが、今次大戦により、赤門、土蔵造りの本堂日朝堂、稲荷堂等、悉く烏有に帰し現在の本堂、客殿、庫裡は戦後建立せしものなり。

昭和六十三年戊辰四月二十九日 妙光寺執事

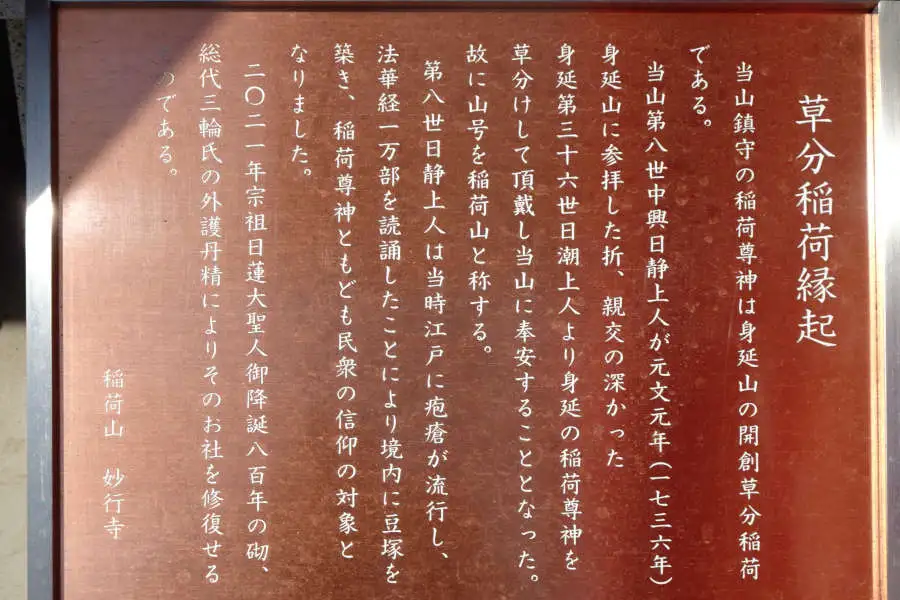

《草分稲荷縁起》現地の案内板

《草分稲荷縁起》現地の案内板

当山鎮守の稲荷尊神は身延山の開創草分稲荷である。

当山第八世中興日静上人が元文元年(1736年)身延山に参拝した折、親交の深かった身延第三十六世日潮上人より身延の稲荷尊神を草分けして頂戴し当山に奉安することとなった。故に山号を稲荷山と称する。

第八世日静上人は当時江戸に疱瘡が流行し、法華経一万部を読誦したことにより境内に豆塚を築き、稲荷尊神ともども民衆の信仰の対象となりました。

2021年宗祖日蓮大聖人御降誕八百年の砌、総代三輪氏の外護丹精によりそのお社を修復せるってある。

日蓮宗(にちれんしゅう)

仏教の一宗派。鎌倉時代に日蓮が開いた。法華経を所依(しょえ)とし南無妙法蓮華経の題目を唱える実践を重んじ、折伏(しゃくぶく)・摂受(しょうじゅ)の二門を立て、現実における仏国土建設をめざす。

日蓮(にちれん)・立正大師

鎌倉時代の僧。日蓮宗の開祖。安房小湊の漁師の子という。17歳ころから鎌倉・比叡山などで11年間修行研鑽し、法華経こそ至高の経典であるとの確信を得、1253年故郷の清澄山頂で題目を高唱して開宗した。

寺社の種類:

寺社の種類: