栖岸院(せいがんいん)

栖岸院(せいがんいん)

東京都杉並区にある浄土宗の寺院です。

栖岸院は『「村高山」という山号を持ち、もともとは愛知県安城市にあった「長福寺」という寺院が起源です。その後、江戸時代に麹町へ移転し、さらに現在の場所に移りました。

本尊は阿弥陀如来で、鎌倉時代後期に作られた「火伏観音」と呼ばれる観音菩薩像が安置されています。この像は杉並区の指定文化財にもなっています。また、江戸時代には安藤家や高木家などの菩提寺として知られ、格式の高い寺院でした。』(copilot 2025/3)

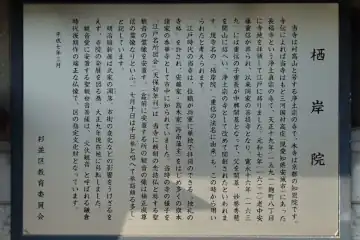

《栖岸院》 杉並区教育委員会の案内板

当寺は村高山と号する浄土宗の寺で、本寺は京都の知恩院です。

寺伝によれば当寺はもと三河国村高庄(現愛知県安城市)にあった長福寺という浄土真宗の寺で、天正19年(1591)麹町八丁目に寺地を拝領して江戸に移りました。元和7年(1621)老中安藤重信が葬られ、以来同家の菩提寺となり、寛永16年(1639)には重信の子重長が中興開基となって、父を開基、妙誉秀慧を開山に招へい、浄土宗の寺として改めて開創されたといわれます。現寺名の“栖岸院”(重信の法名に由来)も、この時から用いられたと考えられます。

江戸時代の当寺は、住職が将軍に単独で拝謁のできる独礼の寺格を許され、安藤家・高木家(丹南藩主)をはじめ多くの旗本諸家の香華寺として市中に知られていました。当時の寺の様子を 「江戸名所図会」(天保初年刊)は「当寺に頼朝の念持仏と称する聖観音の霊像を安置す。(がん前に安置する所の観音の像は楠正成尊信の霊像なりといふ。) 7月10日は千日参と唱へて参詣頗る多し」 と記しています。

明治維新後は武家の凋落、市街の変化などの影響をうけざるをえず、寺院の発展を図る為、大正9年現在地に移転しました。

観音堂に安置する聖観世音菩薩は、「火伏観音」と呼ばれる鎌倉時代後期作の端正な仏像で、区の指定文化財となっています。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: