須賀神社

須賀神社

寺社の種類:旧郷社

寺社の種類:旧郷社 創建の時期:寛永11年(1634年)

創建の時期:寛永11年(1634年) 本殿の形式:ー

本殿の形式:ー 境内社:大鳥神社、大国主命(摂社:天白稲荷神社)

境内社:大鳥神社、大国主命(摂社:天白稲荷神社) 所在地:東京都新宿区須賀町5ー6

所在地:東京都新宿区須賀町5ー6 訪問日:2025年3月13日

訪問日:2025年3月13日

東京都新宿区にある神社です。

須賀神社は『四谷十八ヵ町の総鎮守として知られています。この神社は江戸時代初期に創建され、主祭神として須佐之男命(すさのおのみこと)と宇迦能御魂神(うかのみたまのみこと)を祀っています。

縁結びや厄除け、商売繁盛などのご利益があるとされ、多くの参拝者が訪れます。また、映画『君の名は。』の舞台としても有名で、特に神社の階段は映画の象徴的なシーンに登場し、ファンの間で聖地巡礼のスポットとなっています。』(copilot 2025/3)

円通寺坂を下った先を右に折れると須賀神社の男坂です。海外からのお客さんなどたくさんの人が写真を映していました。男坂を登ると石鳥居、その奥に朱塗りの拝殿があります。拝殿には額に収められた三十六歌仙の絵が掲げられていました。

この神社は四ツ谷の総鎮守として人々の崇拝を集めてきたところのようです。境内には「く組」登りはしご、傍には大きな神輿蔵もありました。

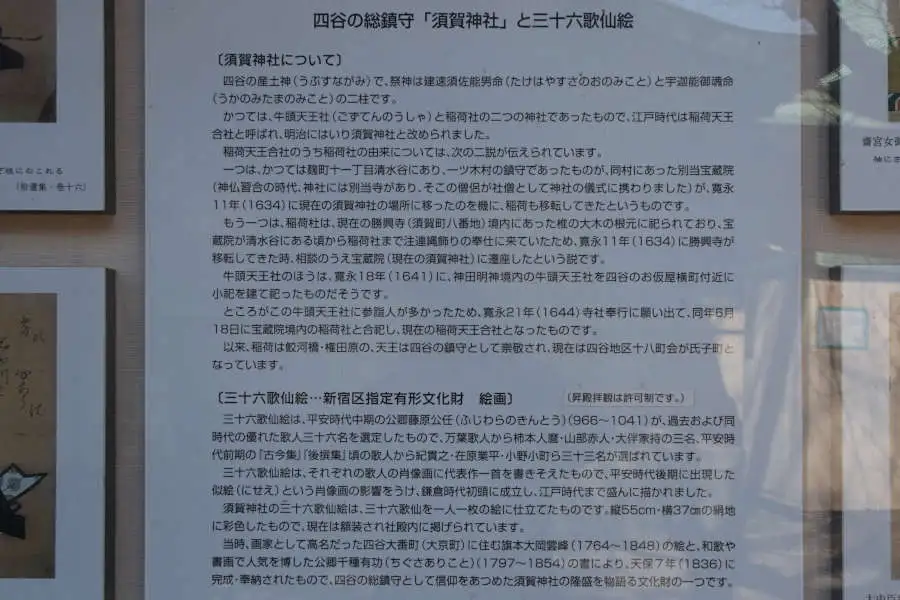

《四谷の総鎮守「須賀神社」と三十六歌仙絵》現地の案内板

《四谷の総鎮守「須賀神社」と三十六歌仙絵》現地の案内板

■ 須賀神社について

四谷の産土神(うぶすながみ)で、祭神は建速須佐能男命(たけはやすさのおのみこと)と宇選能御魂 (うかのみたまのみこと)の二柱です。

かつては、牛頭天王社(ごずてんのうしゃ)と稲荷社の二つの神社であったもので、江戸時代は稲荷天王合社と呼ばれ、明治にはいり須賀神社と改められました。

稲荷天王合社のうち稲荷社の由来については、次の二説が伝えられています。

一つは、かつては麹町十一丁目清水谷にあり、一ツ木村の請守であったものが、同村にあった別当宝蔵院(神仏習合の時代、神社には別当寺があり、そこの僧侶が社僧として神社の儀式に携わりました)が、真永 11年(1634)に現在の須賀神社の場所に移ったのを機に、稲荷も移転してきたというものです。

もう一つは、稲荷社は、現在の勝興寺(須賀町八番地) 境内にあった椎の大木の根元に祀られており、宝蔵院が清水谷にある頃から稲荷社まで注連縄飾りの奉仕に来ていたため、寛永11年(1634)に勝興寺が移転してきた時、相談のうえ宝蔵院(現在の須賀神社)に遷座したという説です。

牛頭天王社のほうは、寛永18年(1641)に、神田明神境内の牛頭天王社を四谷のお仮屋横町付近に小祀を建て祀ったものだそうです。

ところがこの牛頭天王社に参詣人が多かったため、嘉永21年(1644) 寺社奉行に願い出て、同年6月 18日に宝蔵院境内の稲荷社と合祀し、現在の稲荷天王合社となったものです。

以来、稲荷は鮫河橋・権田原の、天王は四谷の鎮守として崇敬され、現在は四谷地区十八町会が氏子町となっています。

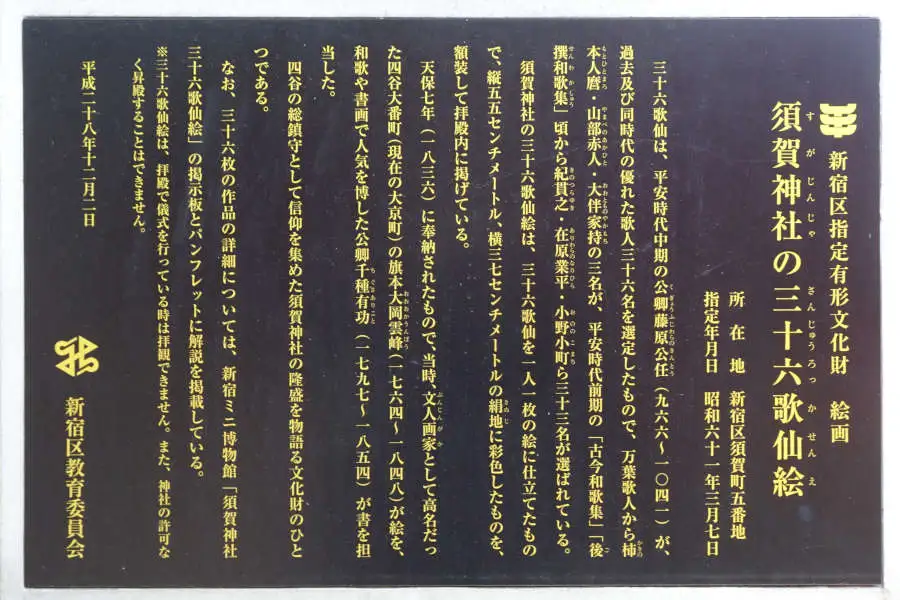

■ 三十六歌仙絵………新宿区指定有形文化財 絵画

三十六歌仙絵は、平安時代中期の公藤原公任(ふじわらのきんとう) (966~1041)が、過去および同時代の優れた歌人三十六名を選定したもので、万葉歌人から柿本人磨・山部赤人・大伴家持の三名、平安時代前期の「古今集」「後撰集」頃の歌人から紀貫之・在原業平・小野小町ら三十三名が選ばれています。

三十六歌仙絵は、それぞれの歌人の肖像画に代表作一首を書きそえたもので、平安時代後期に出現した似絵(にせえ)という肖像画の影響をうけ、鎌倉時代初頭に成立し、江戸時代まで盛んに描かれました。

須賀神社の三十六歌仙絵は、三十六歌仙を一人一枚の絵に仕立てたものです。縦55cm・横37cmの地に彩色したもので、現在は額装され社殿内に掲げられています。

当時、画家として高名だった四谷大番町(大京町)に住む旗本大岡雲峰(1764~1848)の絵と、和歌や書画で人気を博した公郷千種有功(ちぐさありこと) (1797~1854)の書により、天保7年(1836)に完成・奉納されたもので、四谷の総鎮守として信仰をあつめた須賀神社の隆盛を物語る文化財の一つです。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

宇迦御魂命・宇迦之御魂神・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

古事記、日本書記に登場する神です。須佐之男命と神大市比売の子です。農耕の神、商工業の神、商売繁盛の神としても信仰されていて全国の稲荷神社で祀られています。

伊弉諾尊・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

古事記に登場する神、伊弉冉尊(いざなみのみこと)とともに天つ神の命でおのころ島をつくって天降り、国生みと神生みを行った男神です。

黄泉国(よもつくに)の汚穢(けがれ)を禊(みそぎ)した際に、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つきよみのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの神が生まれました。

天照大神、天照大御神(あまてらすおおかみ)、大日女尊(おおひるめのみこと)・大日霊貴神(おおひるめのむちのかみ)

日本神話で高天原(たかまがはら)の主神。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の娘。太陽神であり皇室の祖神として伊勢神宮の内宮に祭られています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に天の岩戸にこもり国中が暗闇になったという岩戸神話や孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させた天孫降臨の神話が知られています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。