託法寺

託法寺

東京都杉並区にある浄土真宗本願寺派の寺院です。

託法寺は『1634年(寛永11年)に浄円によって創建されました。当初は新宿区四谷にありましたが、大正時代に現在の場所に移転しました。

本尊は阿弥陀如来立像で、江戸時代末期に作られたとされています。寺院は第二次世界大戦中の空襲で焼失しましたが、1953年に再建されました。』(copilot 2025/3)

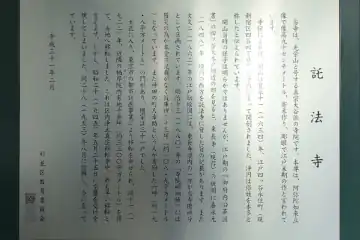

《託法寺》 杉並区教育委員会の案内板

当寺は、光栄山と号する真宗大谷派の寺院です。本尊は、阿弥陀如来立像で像高90センチメートル、寄木作り、彫眼で江戸末期の作と言われています。

寺伝によれば、関山は寛永11(1634)年、江戸四ッ谷永住町(現新宿区四谷四丁目)に浄円によって開創されました。浄円は俗姓を本多と称したと伝えられています。

開山当時の様子は明らかではありませんが、江戸期の『御府内沿革図書』の四ツ谷大木戸附近の部を見ると、東長寺(現存〉の説明に嘉永元(1848)年、境内の西方を託法寺に貸した旨の記載があります。また文久2(1862)年の江戸切絵図には、東長寺境内の一部が当寺借地分として区画されています。明治13(1880)年の『寺院明細帳』には罹災の為か本堂の記載がなく仮庫裡33坪(約108.9平方メートル)となっています。また神田の町人幸助という人が寄附した6坪(約19・8平方メートル)の門があり、檀家は31戸でした。

大正に入り、東京市の都市計画事業により移転を命ぜられ、同11(1922)年、近隣の栖岸院所有地千余坪(約3300平方メートル)を得て、当地へ移転しました。これは区内浄土真宗移転寺中、最も早い移転と言えます。しかし、昭和20(1945)年5月25日に空襲を受け全焼してしまいました。同28(1953)年8月に復興し、今に至ってています。

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)、(浄土真宗西本願寺派)

日本仏教の一宗派。浄土真宗の宗派の1つで本願寺(西本願寺)を本山とする。浄土真宗は第12世准如の時、長兄教如が徳川家康の援助で東本願寺を建てたため本願寺は東西両本願寺に分かれた。1981年6月、東本願寺派を真宗大谷派、西本願寺派を真宗本願寺派と改めた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: