善照寺

善照寺

東京都杉並区にある浄土真宗本願寺派の寺院です。

善照寺は『創建年代は不明ですが、もともとは相模国小田原にあり、豊臣秀吉の小田原城攻略の際に焼失。その後、江戸に移り、築地本願寺の子院として歴史を歩みました。

関東大震災や空襲で何度も被害を受けましたが、現在の場所に移転し、1970年に本堂が再建されました。』(copilot 2025/3)

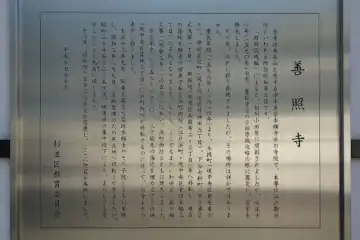

《善照寺》杉並区教育委員会の案内板

《善照寺》杉並区教育委員会の案内板

当寺は本光山と号する浄土真宗本願寺派の寺院で、本尊は江戸期の作といわれる阿弥陀如来立像です。

寺伝によれば、開山は寛永11(1634)年、江戸四ッ谷永住町(現新宿区四谷四丁目)に浄円によって開創されました。浄円は俗姓を本多と称したと伝えられています。

「府内誌残編」によると、相州小田原に開創されましたが、天正18年(1590年)7月、豊臣秀吉の小田原城攻略の際に罹災し、堂宇を焼失しました。

その後、江戸に移り再興されましたが、その場所は詳かではありません。

慶長年間(1596年~1614年)より、木挽町(現中央区銀座東辺り)、神田金沢町(現千代田区外神田三丁目)、下谷七軒町(現台東区元浅草一丁目)、新堀端(現港区南麻布二・三丁目)等へ移転し、現在の築地本願寺の前身である浜町御坊(江戸浜町・現中央区東日本橋三丁目の子院となりました。しかし、ここでもまたいわゆる「振り袖火事」(明暦3年(1657))にあい、浜町御坊とともに焼失しました。

万治年中(1658~1660)、八丁堀先の海辺を埋め立てた代地(現中央区築地三丁目)に浜町御坊が移転するのに伴って、当寺もその寺中に移りました。

大正12年9月、関東大震災で築地本願寺やその子院とともに全焼し、昭和3年8月9日、区画整理のため現在地へ移転して来ましたが、昭和20年5月25日夜、焼夷弾の集中投下により、またしても堂宇ことごとく烏有に帰しました。

その後、昭和45年2月本堂を落慶し、ここに迦藍を再興しました。

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)、(浄土真宗西本願寺派)

日本仏教の一宗派。浄土真宗の宗派の1つで本願寺(西本願寺)を本山とする。浄土真宗は第12世准如の時、長兄教如が徳川家康の援助で東本願寺を建てたため本願寺は東西両本願寺に分かれた。1981年6月、東本願寺派を真宗大谷派、西本願寺派を真宗本願寺派と改めた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: