諦聴寺

諦聴寺

寺社の種類:真宗大谷派の寺院

寺社の種類:真宗大谷派の寺院 山号:聖徳山

山号:聖徳山 創建の時期:萬冶元年(1658)、創建:僧了誉

創建の時期:萬冶元年(1658)、創建:僧了誉 本尊:$link#Syakanyorai%釈迦如来

本尊:$link#Syakanyorai%釈迦如来 札所:ー

札所:ー 所在地:東京都渋谷区代々木3丁目26ー1

所在地:東京都渋谷区代々木3丁目26ー1 訪問日:2025年3月22日

訪問日:2025年3月22日

東京都渋谷区文化学園大学の先にある真宗大谷派の寺院です。

諦聴寺は『1658年に僧侶了誉によって創建され、その後いくつかの移転を経て現在の場所に落ち着きました。諦聴寺は「聖徳山」という山号を持ち、特に木像聖徳太子立像が渋谷区指定有形文化財として知られています。』(copilot 2025/3)

コンクリート造りの山門の先には本堂、その奥には墓地がありました。

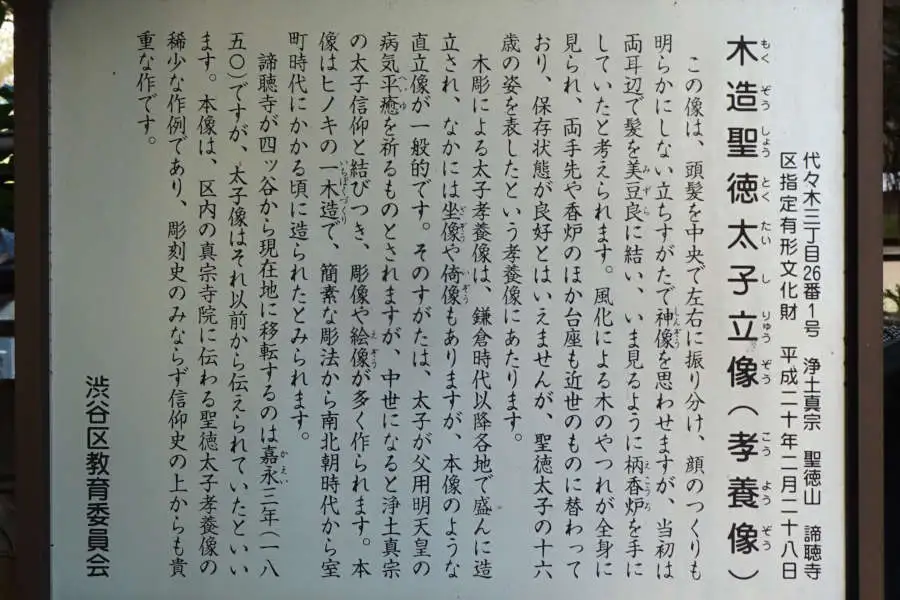

《木造聖徳太子立像(孝養像)》渋谷区教育委員会の案内板

《木造聖徳太子立像(孝養像)》渋谷区教育委員会の案内板

この像は、頭髪を中央で左右に振り分け、顔のつくりも明らかにしない立ちすがたで神像を思わせますが、当初は両耳辺で髪を美豆良に結い、いま見るように柄香炉を手にしていたと考えられます。風化による木のやつれが全身に見られ、両手先や香炉のほか台座も近世のものに替わっており、保存状態が良いとはいえませんが、聖徳太子の十六歳の姿を表したという孝養像にあたります。

木彫による太子孝養像は、鎌倉時代以降各地で盛んに造立され、なかには坐像や倚像もありますが、本像のような直立像が一般的です。そのすがたは、太子が父用明天皇の病気平癒を祈るものとされますが、中世になると浄土真宗の太子信仰と結びつき、彫像や絵像が多く作られます。本像はヒノキの一木造で、簡素な彫法から南北朝時代から室町時代にかかる頃に造られたとみられます。

諦聴寺が四ッ谷から現在地に移転するのは嘉永三年(1850)ですが、太子像はそれ以前から伝えられていたといいます。本像は、区内の真宗寺院に伝わる聖徳太子孝養像の稀少な作例であり、彫刻史のみならず信仰史の上からも貴重な作です。

浄土真宗大谷派(じょうどしんしゅうおおたには)、(浄土真宗東本願寺派)

日本仏教の一宗派。浄土真宗の宗派の1つで根本道場である真宗本廟(東本願寺)を本山とする。浄土真宗は第12世准如の時、長兄教如が徳川家康の援助で東本願寺を建てたため、本願寺は東西両本願寺に分かれた。1981年6月、東本願寺派を真宗大谷派、西本願寺派を真宗本願寺派と改めた。