高松城・玉藻城(たまもじょう)

高松城・玉藻城(たまもじょう)

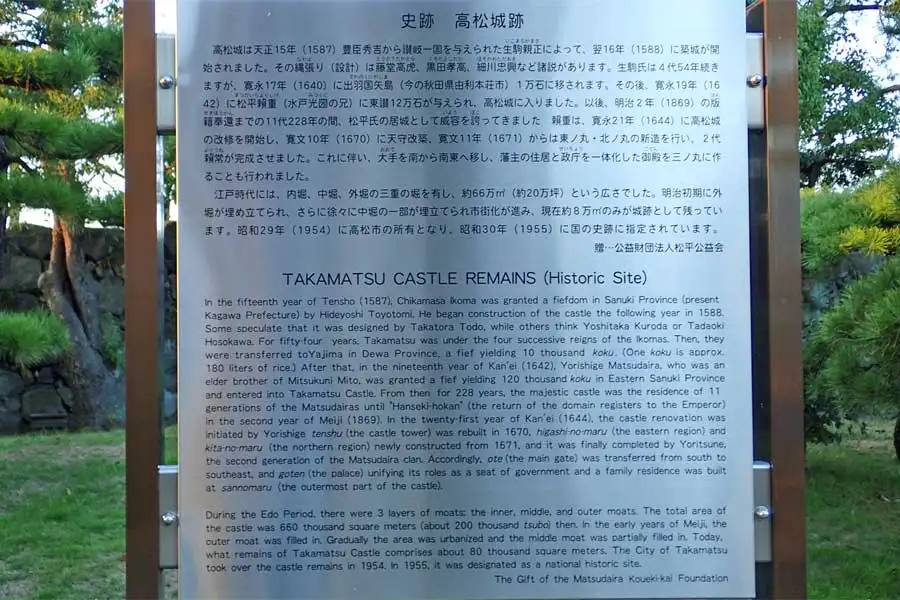

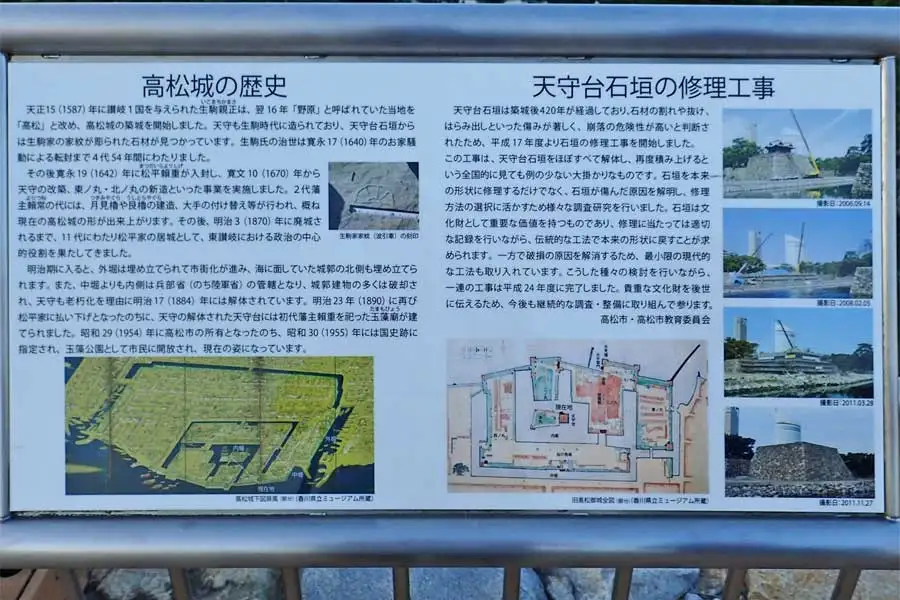

高松城は豊臣秀吉の四国制圧の後、1588年(天正16年)生駒親正によって築城が始まったもので江戸初期に徳川光圀の兄で常陸国から12万石で高松に移封された松平頼重によって改修されたものです。

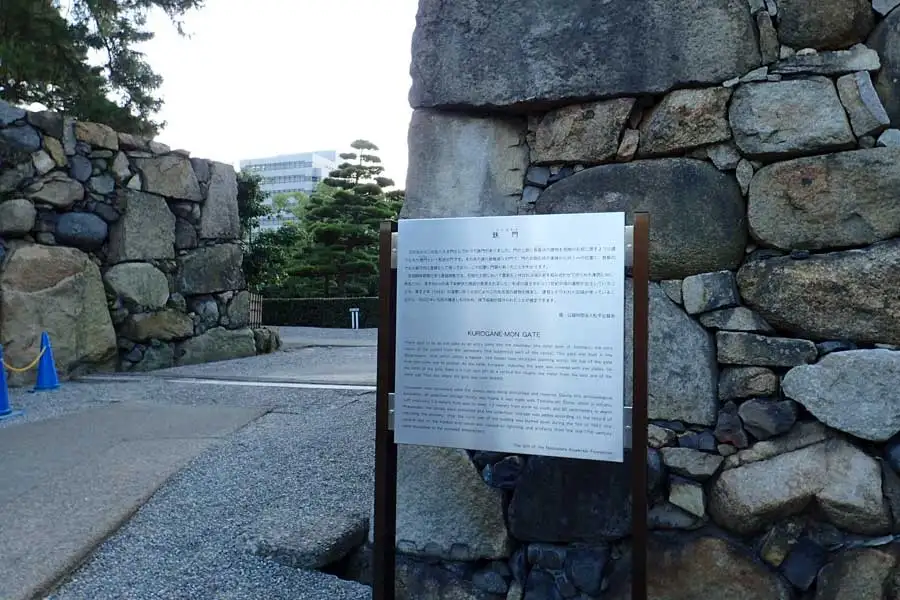

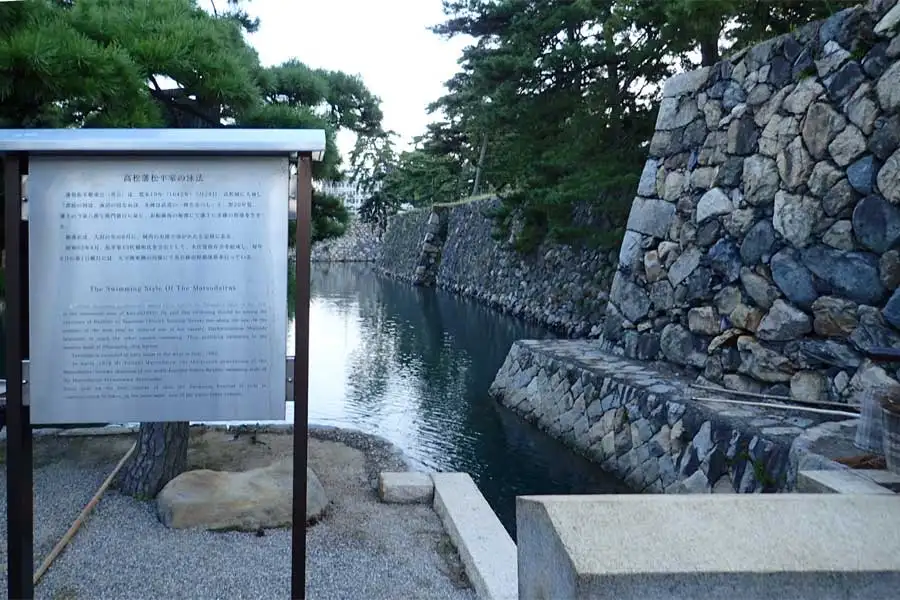

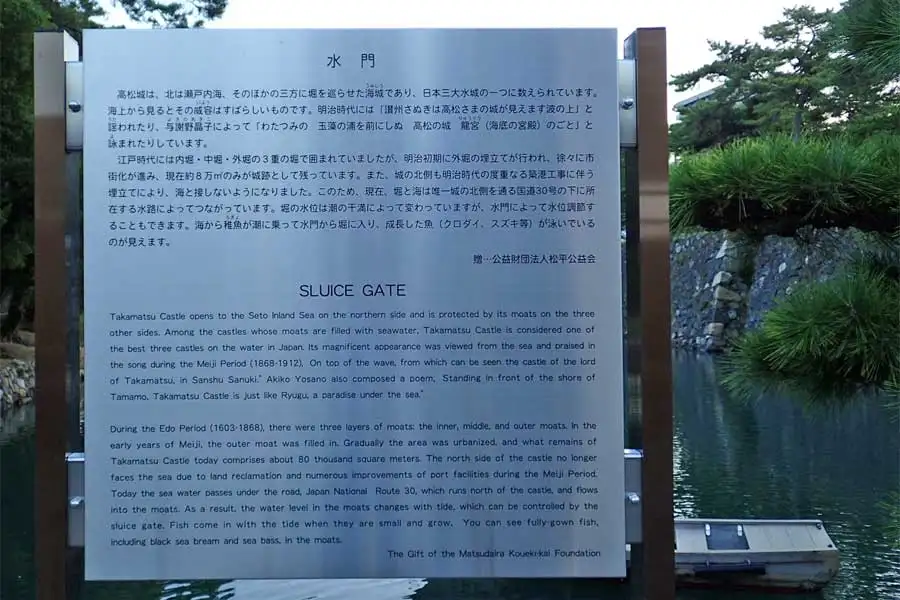

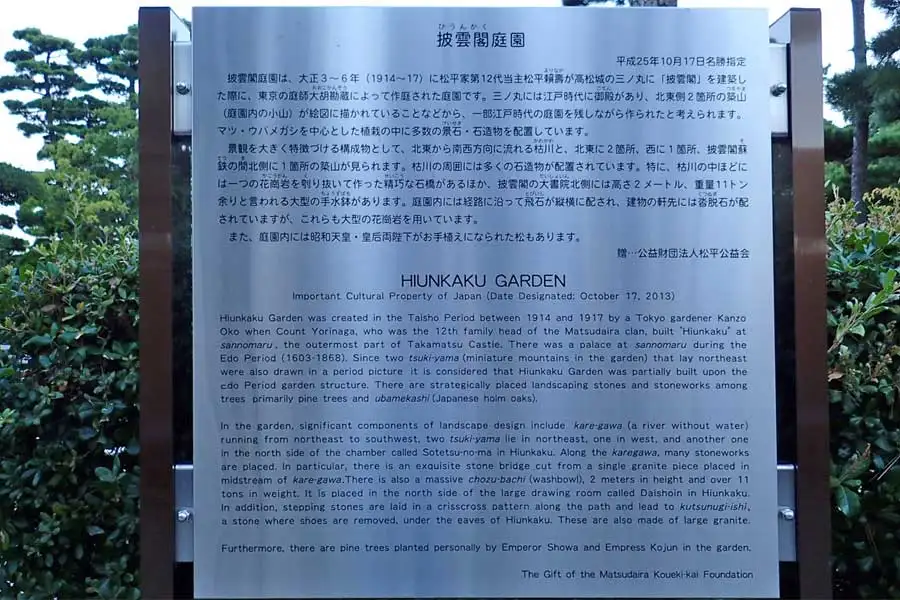

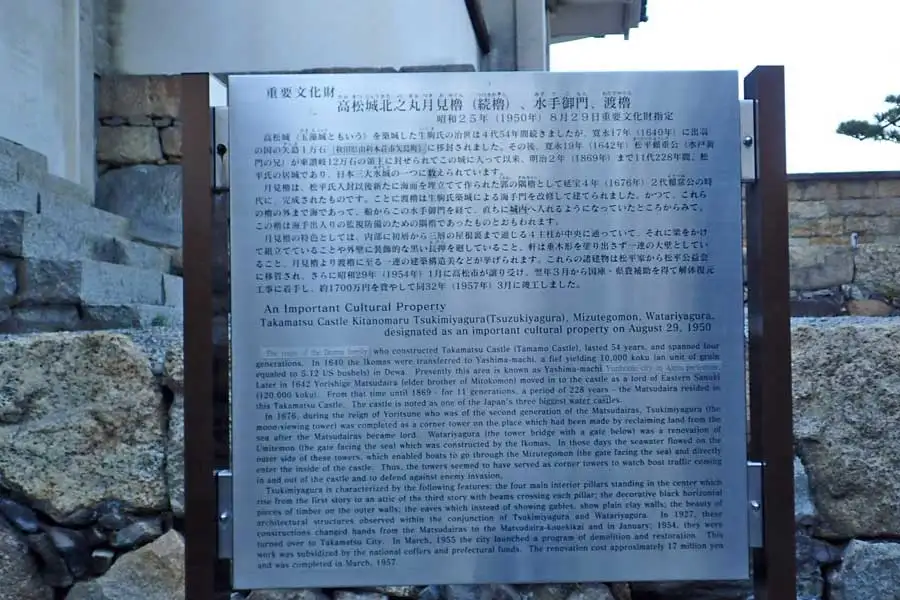

近世の海城としては最初で最大の城として知られています。城跡は玉藻公園として整備され、三重櫓や門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存しています。

夕闇が迫り始めた公園内では菊祭りの準備が行われているようで幾つものテントが張られていました。城郭の形式は輪郭式平城で城壁は瀬戸内海に面し堀には海水が引き込まれていると言います。城内に直接軍船が出入りでき水軍の運用も考えられた本格的な海城とされています。

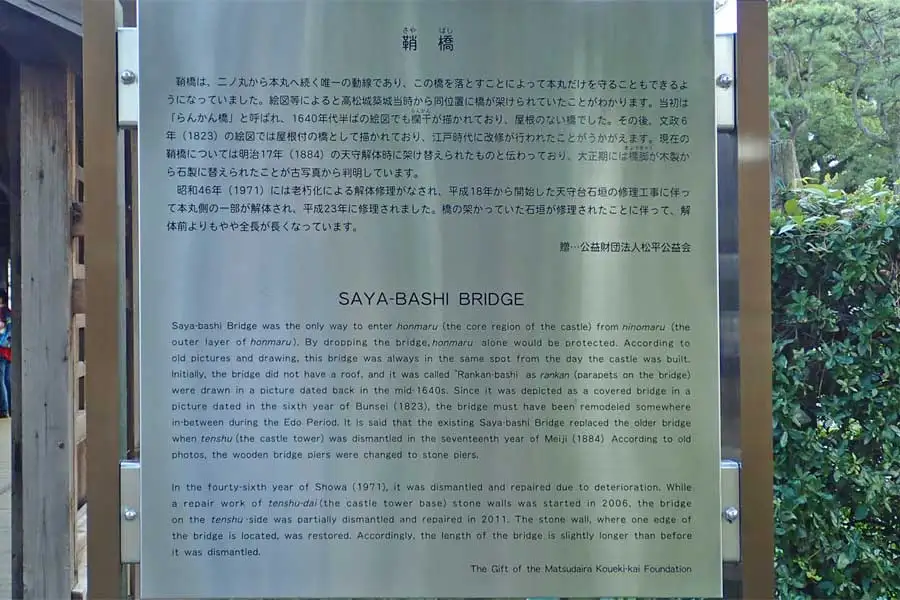

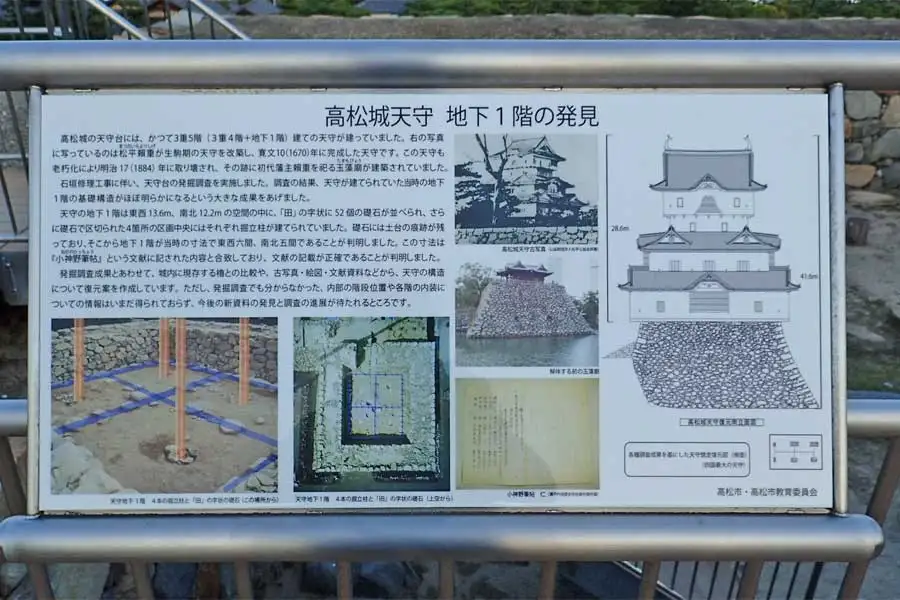

二の丸から鞘橋と呼ばれる屋根付きの橋を渡ると本丸です。本丸の外れには天守台があります。かつては3重4層の天守閣がありましたが老朽化により1884年(明治17年)に解体され、松平家初代藩主松平頼重を祀った玉藻廟が建立されました。

2006年より始まった天守台石垣の解体修復工事に伴い、玉藻廟はすべて解体され天守閣の復元計画が進んでいると言います。

生駒親正(いこまちかまさ)

1526~1603年、安土桃山時代の武将。織田信長、豊臣秀吉に仕える。1587年(天正15)讃岐国を支配し高松城を築城した。関ヶ原の戦では西軍に属し丹波に出兵、長男一正は東軍に属し讃岐一国を安堵される。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

生駒親正(いこまちかまさ)

1526~1603年、安土桃山時代の武将。織田信長、豊臣秀吉に仕える。1587年(天正15)讃岐国を支配し高松城を築城した。関ヶ原の戦では西軍に属し丹波に出兵、長男一正は東軍に属し讃岐一国を安堵される。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

関ヶ原の戦

慶長5年(1600年)関ヶ原で石田三成らの西軍と徳川家康らの東軍とが天下を争った戦い。小早川秀秋の寝返りにより東軍が大勝した。石田三成らは処刑され豊臣秀頼は60万石の大名に転落した。これにより徳川氏の覇権が確立した。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

明智光秀(あけちみつひで)

1528~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。美濃の生まれ。織田信長に重用されたが、1582年6月2日、京都本能寺に信長を襲い自害させた。山崎の戦いで豊臣秀吉に敗れ逃走中土民に殺された。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

関ヶ原の戦

慶長5年(1600年)関ヶ原で石田三成らの西軍と徳川家康らの東軍とが天下を争った戦い。小早川秀秋の寝返りにより東軍が大勝した。石田三成らは処刑され豊臣秀頼は60万石の大名に転落した。これにより徳川氏の覇権が確立した。

城郭の構造:輪郭式平城

城郭の構造:輪郭式平城