丸亀城(蓬莱城)

丸亀城(蓬莱城)

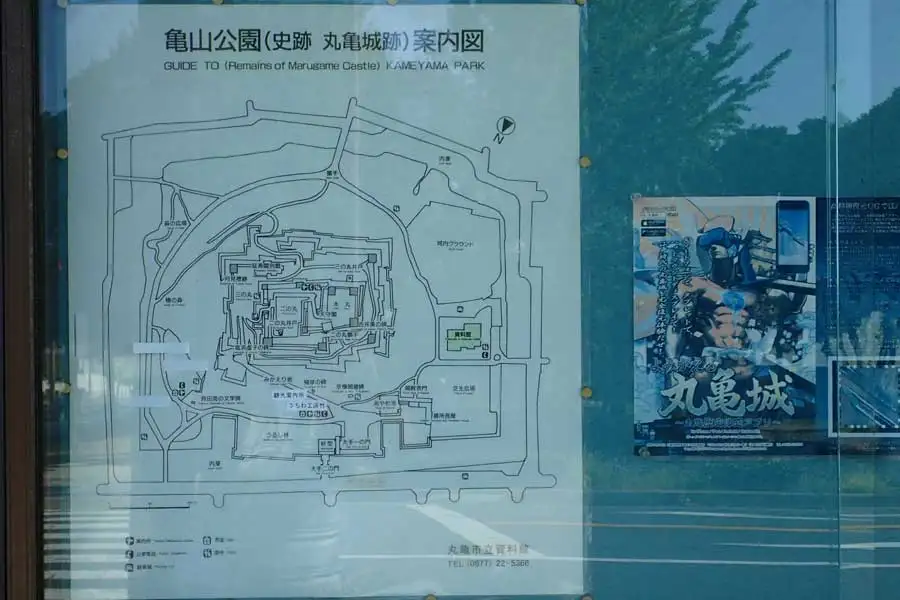

城郭の構造:渦郭式平山城

城郭の構造:渦郭式平山城 築城の時期:室町初期、奈良元安

築城の時期:室町初期、奈良元安 廃城の時期:明治4年(1871年)

廃城の時期:明治4年(1871年) 主な城主:生駒氏、山崎氏、京極氏

主な城主:生駒氏、山崎氏、京極氏 所在地:香川県丸亀市一番町

所在地:香川県丸亀市一番町 訪問日:2011年10月23日、2017年9月25日

訪問日:2011年10月23日、2017年9月25日

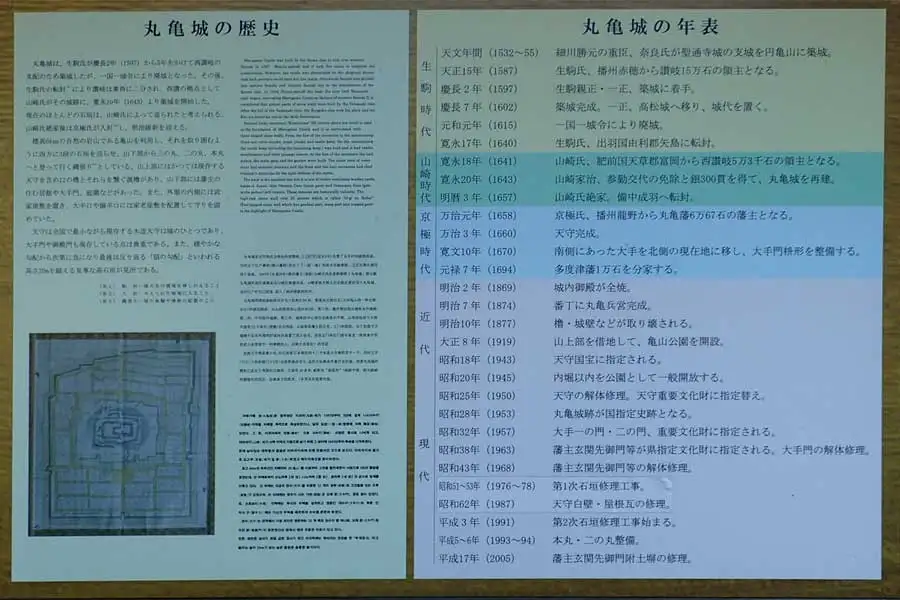

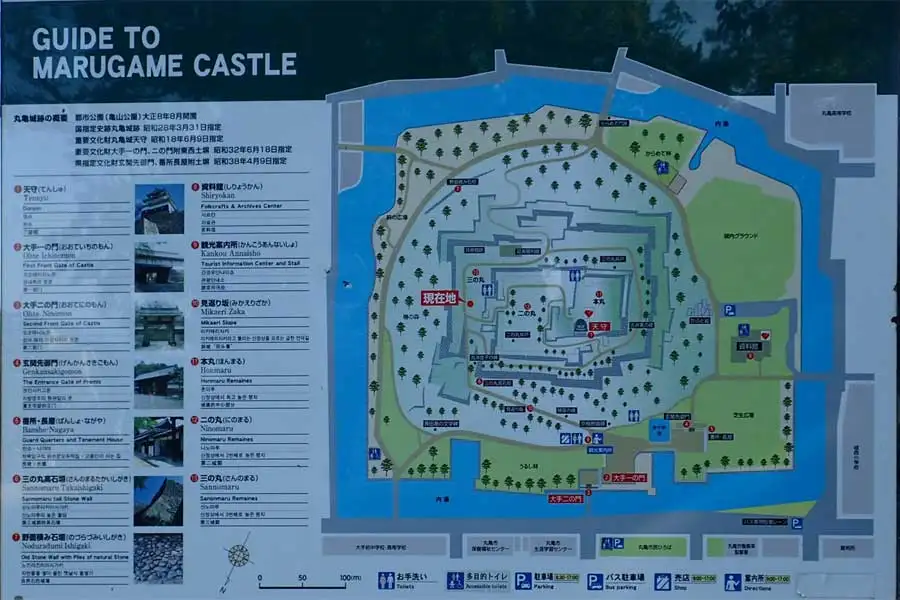

亀山城は亀山市街を見下ろす標高66mの亀山に築かれた平山城です。築城は室町初期で細川頼之の重臣の奈良元安が砦を築いたのが始まりで、慶長2年(1597年)生駒親正が高松城の支城として築城したと言います。

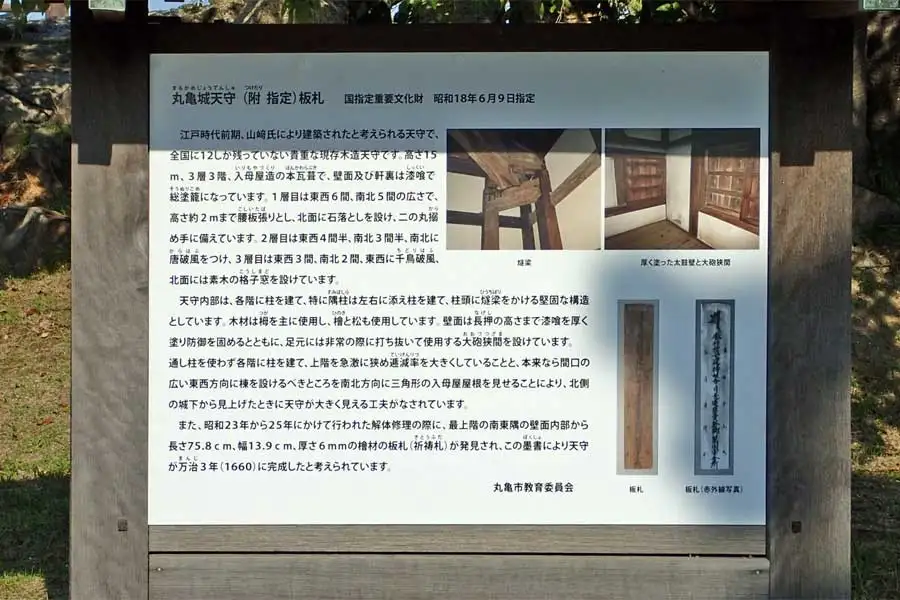

その後、城主は山崎氏、京極氏と代わり、明治の廃城令により解体が行われました。江戸時代に建てられた御三階櫓は高さ15メートル、現存する三重天守の中で最も小規模と言います。

訪問日:2011年10月23日

訪問日:2011年10月23日

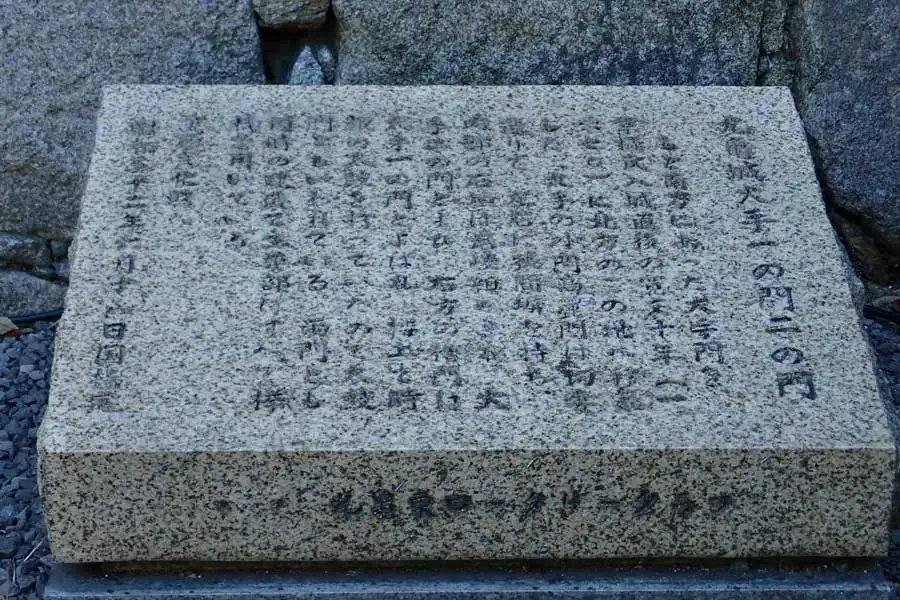

大手門から公園として整備された遊歩道を登って行きます。緩やかなカーブを描く石垣は頂上部が垂直になる扇の勾配、三の丸の高い部分は22メートルもあると言います。天守閣の入場は4時までと言うことで入ることはできませんでした。

訪問日:2017年9月25日

訪問日:2017年9月25日

内堀の駐車場はたくさんの車で一杯です。近くの駐車場に車を停め天守閣へ登ることにしました。三ノ丸には最近石垣が積みなおされた月見櫓跡があります。木柵に囲まれた石垣の上からは丸亀の市内、その先に讃岐富士が大きなすそ野を広げていました。

丸亀城の石垣は戦国末期から江戸時代にかけて築城、修復が行われていたようで野面積や打ち込みハギ、切込みハギ、算木積など時代の最新技術を用いて積まれたようです。

本丸の小さな天守閣の入場料は200円、コンクリート造りの模擬天守閣と違い狭い急な階段で最上層まで登ることになります。展示物は期待できないものの瀬戸内の島影が霞んでいました。

関連記録・コース

関連記録・コース

生駒親正(いこまちかまさ)

1526~1603年、安土桃山時代の武将。織田信長、豊臣秀吉に仕える。1587年(天正15)讃岐国を支配し高松城を築城した。関ヶ原の戦では西軍に属し丹波に出兵、長男一正は東軍に属し讃岐一国を安堵される。

廃城令(はいじょうれい)

明治6年(1873年)明治政府において太政官から陸軍省に発せられた太政官達全国城郭存廃ノ処分並兵営地等撰定方(ぜんこくじょうかくそんぱいのしょぶんならびにへいえいちとうせんていかた)、多くの城郭や武家地などは収公され官公庁用地として開発された。軍事施設として利用するか廃城となった城もある。

打ち込みハギ(うちこみはぎ)

表面に出る石の角や面をたたき、平たくし石同士の接合面に隙間を減らして積み上げる方法である。関ヶ原の戦い以後この手法が盛んに用いられた。野面積みより高く急な勾配が可能になる。

切込みハギ(きりこみはぎ)

方形に整形した石材を密着させ積み上げる方法である。慶長5年(1600年)以降、隅石の加工から徐々に平石にまでわたるようになり、江戸時代初期(元和期)以降に多用されるようになった。石材同士が密着しているので排水できないため排水口が設けられる。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

関ヶ原の戦

慶長5年(1600年)関ヶ原で石田三成らの西軍と徳川家康らの東軍とが天下を争った戦い。小早川秀秋の寝返りにより東軍が大勝した。石田三成らは処刑され豊臣秀頼は60万石の大名に転落した。これにより徳川氏の覇権が確立した。