羽根尾通り大山道

羽根尾通り大山道

歩行時間:行動時間4:45、歩行時間4:30

歩行時間:行動時間4:45、歩行時間4:30 歩行距離:14.7km

歩行距離:14.7km 累積標高差:+287m、-214m

累積標高差:+287m、-214m 往路:JR湘南ライン・国府津駅、復路:小田急線・秦野駅

往路:JR湘南ライン・国府津駅、復路:小田急線・秦野駅 訪問日:2024年12月23日

訪問日:2024年12月23日

コースタイム

コースタイム

国府津駅9:35~大山道道標10:00~前川浅間神社10:10~押切橋10:20~廣済寺10:45~白髭神社11:00~受教寺11:20~八坂神社11:25~打越の道祖神~遠藤地蔵堂11:40~宇塔坂五輪塔11:55~弘法大師堂12:00~大山道一里塚の跡12:10~富士見台いこいの広場12:20/35~一本松峠大山道道標12:40~井ノ口宮の道祖神・石塔群、蓑笠神社13:10~大山道道標13:20~秦野中井IC13:35~六地蔵・庚申塔13:45~軽便鉄道大竹駅跡13:50~嶽神社13:55~大山街道の石仏・天社神14:05~秦野駅14:20

国府津駅~白髭神社~宇塔坂~大山道一里塚の跡~一本松峠大山道道標~蓑笠神社~嶽神社~秦野駅

国府津駅~白髭神社~宇塔坂~大山道一里塚の跡~一本松峠大山道道標~蓑笠神社~嶽神社~秦野駅

大山街道には青山通りのほか八王子通り、田村通り、柏尾通りなどがあります。このほかまだ歩いていない府中通りや羽根尾通り、蓑毛通り、六本松通りがあると言います。

今回歩く羽根尾通りは小田原から大山に向かうもので、前川村小名向原(現在は小田原市前川)から羽根尾、中村原、遠藤村、久所を通り六本松通り大山道をたどり大山へと向かう道です。

歩き始めはJR東海道線の国府津駅です。車の流れも激しい国道1号線を二宮方面にしばらく戻ると「之より大山道」と刻まれた大山道標があります。

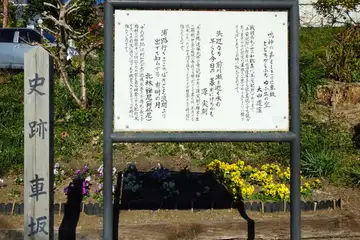

国道をしばらく歩くと車坂の史跡や浅間神社があります。中村川に架かる押切橋で道を左に、羽根尾通りは県道709号線(中井羽根尾線)に沿って打越へと続いて行きます。廣済寺を超えると程なく東海道新幹線の高架橋をくぐりました。

さらにしばらく歩くと玉垣で囲まれた護国之英霊の石塔がありました。昭和の招魂碑なのでしょうか現地には案内板など見当たりませんでした。

その傍には白髭神社が祀られています。境内の由緒書きによると地域の総氏神で祭神は猿田彦命です。

かつて荒廃していたが現在の宮司の祖が白髭の悪夢を見たことをきっかけに再建されたとされています。源頼朝から神領を寄進されるなど、武将からも敬わられていた神社と言います。

県道沿いにしばらく歩くと新坂路橋です。近くにある受教寺は日蓮宗の寺院です。本堂の脇には墓地もあり、地元の信仰を集める檀家寺のようでした。

県道709号を右に折れ坂路橋を渡ると打越です。道端には道祖神や五輪塔が祀られていました。

民家は建ち並ぶ道は本数が少ないもののバス通りとなっていました。しばらく歩いた遠藤には地蔵堂があります。イチョウの落ち葉が降り積もる地蔵堂の裏には首の落ちた道祖神や五輪塔など、古い石仏が集められていました。

ここからは急な坂道を登って行きます。急坂の途中には宇塔坂五輪塔、現地には案内板もなく詳しいことは判りません。

更にわずかに登ると赤い奉納端が棚引く弘法大師堂です。近くにある由緒書きには「弘法大師が全国行脚の途中、この地に休息して、杖を立てたところ清水が湧き出したと伝える井戸が堂内にあると」言います。弘法大師が水脈を知る能力を備えていたとされる逸話は全国各地に伝えられているところです。

急坂を登るとみかん畑などが続くなだらかな稜線上の道です。大山一里塚の跡という石柱の付近からは白く雪を被った富士山が見えていました。

上水道の施設がある小高い丘の上は富士見台いこいの広場、ここもまた富士山が良く見えるところです。このベンチに腰を下ろし国府津駅で買い求めたタイ鳥そぼろ丼のお弁当にしました。

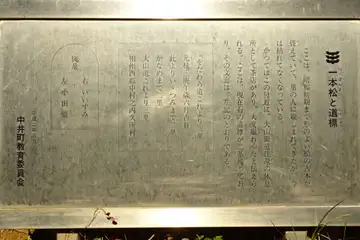

富士見台いこいの広場からわずかに下ると一本松峠です。案内板にはかつてここに茶店があり大変賑わっていたと書かれていました。ここは小田原から大山へと続く六本松通り大山道が交差するところです。

消えかけた石碑には「をだわら道これより三里・・此れよりいゝつみまで二里、かなめまで二里、大山道これより三里」と書かれているようです。かなめは金目山光明寺がある金目、いいつみは六本松通り大山道の途中にある飯泉山勝福寺を指すのでしょう。

峠近くにはたくさんの養蜂箱が置かれていました。暖かい湘南の地には養蜂が盛んなようで、ネットなどには地域の養蜂農家の記事を見つけることができます。

明るい尾根道を下って行くとテルモ湘南センター、目の前には大きくなった大山の山頂がそびえています。車のお流れが多い道は二宮から続く県道71号線です。

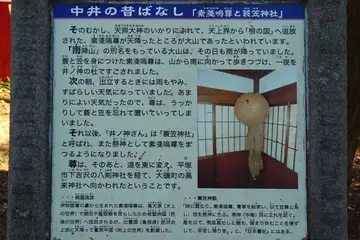

中井電話局の交差点を右に折れ住宅地の中を歩くと蓑笠神社、ご祭神は素戔嗚尊です。境内の案内板には中井の昔話として素戔嗚尊と蓑笠神社の話がありました。

「天照大神の怒りにふれ、天上界から根の国へ追放された、素戔嗚尊が天下ったところが大山・・・雨が降っていたため蓑と笠を身につけた素戔嗚尊は、山から南に歩きつづけ、一夜を井ノ神ノ杜ですごされました。次の朝、出立するときには雨もやみ、尊はうっかりして蓑と笠を置き忘れしまった」と書かれていました。

車の流れも多い県道はやがて東名道の秦野中井ICの入り口です。ここには渋滞の発生で知られる秦野中井バス停があります。階段の下には大きな駐車場、車をここに置き高速バスに乗ることもできるようです。

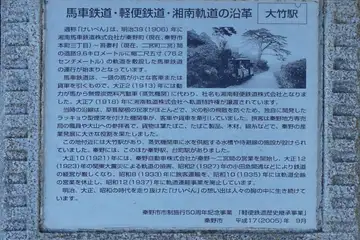

道は県道を離れ住宅地の中を歩くようになります。不動経一万巻供養の石塔があった付近は湘南軌道の上井ノ口駅、さらにその先には大竹駅があったと言います。

大竹駅跡の「馬車鉄道・軽便鉄道・湘南軌道の沿革」の石碑によると明治36年(1906年)秦野町と吾妻村(現在の二宮町二宮)を結ぶ馬車鉄道が運行されました。その後大正2年(1918年)には蒸気機関車になり湘南軌道と改称されたとされています。葉タバコや木材、綿糸など秦野の産業の発展に大きな役割を果たしたと言います。

大竹駅跡近くには嶽神社がありました。境内には御霊社、八坂社が祀られた神社です。ここは南はだの村七福神と鶴亀めぐりの子鶴を祀る神社した。

大山道は秦野の市内をたどり水無川にたどり着きました。羽根尾通りは曽屋から蓑毛通りをたどり大山へと向かいます。今回の街道歩きは秦野駅を終点とすることにしました。