嶽神社

嶽神社

足柄上郡中井町にある神社です。秦野の観光情報によると元大竹村は、鶴疇山(つるとしやま)八幡宮の氏子でしたが、正保年間尾尻村より分村、桃山時代より尊崇していた御霊社を嶽神社と改名し、独立氏子となりました。

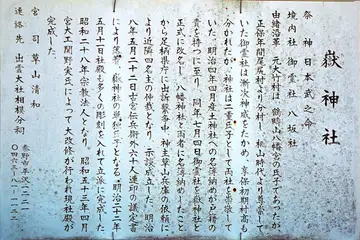

嶽神社 現地の由緒書き

嶽神社 現地の由緒書き

元大竹村は、鶴崎山八幡宮の氏子であったが、正保年間尾尻村より分村し、桃山時代より尊崇していた御霊社は漸次神威をたかめ、享保初期村高も分かれたが、神社は二重氏子として両社を崇敬していた。

明治4年4月産土神社への名簿納めが戸籍の責を持つに至り、同年7月4日御霊社を嶽神社と正式に改名し、八幡神社と両者に名簿納めしたことから足柄県庁に出訴繋争中、神主草山兵庫の依頼により近隣4名主の仲裁となり、示談成立した。明治8年5月22日古宮伝兵衛外60人連印の議定書により落着、嶽神社の単独氏子となる。明治22年5月11日社殿も多くの彫刻を入れて立派に完成した。

昭和28年宗教法人となり。昭和53年4月宮大工関野実氏によって大改修が行われ現社殿が完成した。

日本武尊・倭建命(やまとたけるのみこと)

日本の古代史における伝承上の英雄。景行天皇の皇子です。気性が激しいため天皇に敬遠され、九州の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えぞ)の討伐に遣わされたといわれています。風土記なども含めてさまざまな伝説が残っています。

景行天皇(けいこうてんのう)、大足彦忍代別尊(おおたらしひこおしろわけのみこと)

第12代天皇(在位:71年7月11日~130年11月7日 )垂仁天皇の第三皇子。都は大和の纏向日代宮(まきむくのひしろのみや)。熊襲くまそを征討し、皇子の日本武尊(やまとたけるのみこと)を派遣して蝦夷を平定したという。陵墓は奈良県天理市渋谷町の山辺道上陵。

寺社の種類:神社

寺社の種類:神社