廣済寺

廣済寺

廣済寺は曹洞宗のお寺です。北条早雲ゆかりの寺ということで北条早雲の位牌を安置している古刹です。

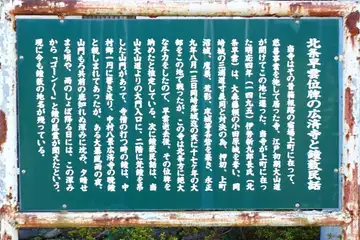

《北条早雲位牌の広済寺と鐘藪民話》現地の案内板

当寺はその昔箱根路の宿場上町に在って、慈善事業を施して勝った寺、江戸初期大山道が開けてこの地に還った、当寺が上町に在った明応4年(1495)伊勢新九郎長氏(北条早雲)は、大森藤頼の小田原城を孝奪い、同地域の三浦道寸義周と対決の為、押切、上町沼城、鷹巣、荒影、床城等各砦を築き、永正9年8月13日岡崎落城迄の実に17ヶ年の大部をこの地で戦ったが、この寺は北条方に絶大な尽力をしたので、早雲逝去後、その位牌を納めたと推定している。

次に鐘藪民話は、山大山道よりの大門入口に、二階に梵鐘を吊るした山門があって、寺僧の打つ時の鐘は、中村郷一円に響き渡り、中村八景広済寺の晩鍾と親しまれてあったが、ある大暴風雨の夜、山門もろ共前の底知れぬ深みに沈み、夕暗せまる頃や、雨のしょぼ降る日には、この深みから「ゴーンゴーン」と鐘の恩霊が聞えたという。現に今も鐘藪の地名が残っている。

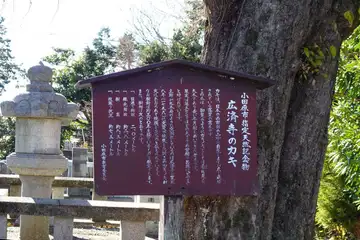

《小田原市指定天然記念物 広済寺のカキ》現地の案内板

カキは、日本の西南部の山中に自生しますが、広く栽培されている落葉の高木です。

この木は、廣済寺の山門付近に生育し、カキノキとしては、稀にみる大木であり、長い年月を耐え抜いてきた老木です。果実は、径5cm程度の大きさの甘柿で、品種は「とやま」と呼ばれています。樹齢は300年を経ているものと推定されます。

主幹は、地上4mのところから太い枝を数本出し、それから枝葉を伸ばして樹形を整えています。この主幹は、根本から数mのところまで、一部を残して丸木舟のように空洞化しています。これは廣済寺が寛政8年(1796)に火災で焼失した折、カキノキも火にあおられて焼損してしまったために、このような姿になったと伝えられています。

目通り幹囲:2.0m、株元周囲:約2.8m、樹高:約8.5m、枝張り状況:東西7.5m・南北7.5m

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。

寺社の種類:

寺社の種類: