子の権現から竹寺

子の権現から竹寺

コースタイム

コースタイム

西吾野駅8:55~天寺12丁目10:10/15~子の権現10:45/55~豆口峠11:55~竹寺12:30/13:30~小殿バス停14:30

西吾野駅~子の権現

西吾野駅~子の権現

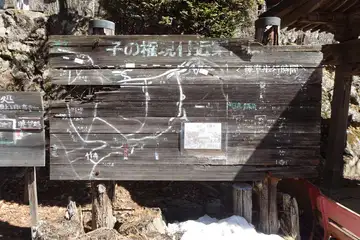

奥武蔵の子の権現は足腰の守り神として多くの信仰を集める天台宗の古刹です。本殿の前に祀られた大きなわらじはガイドブックなどでもお馴染みのお寺です。

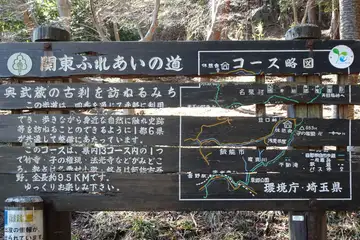

ここはまた関東ふれあいに道にも選ばれたところで、名栗川の小殿から高麗川の吾野駅や西吾野駅へと続くコースに多くのハイカーが訪れるところです。

たどり着いた西吾野駅には我々と同じ子の権現に向かうハイカーのほか、関八州見晴台・黒山三滝へと向かうハイカーも何組か、また最近はトレランの若者も多いようでこの稜線の上には全長105kmの奥武蔵ロングトレイルコースがあると言います。

国道299号線を飯能方面に戻ると小床橋、ここからは杉林の中の舗装道路を登って行くことになります。

赤い静之神社の鳥居を右に分けると山道が始まります。杉林の中の暗い道をしばらく登ると天寺12丁目の古い石柱がありました。

さらに登ると小床から登ってくる道を左手から合わせます。気温はかなり低くなっているようで、しばらく登ると登山道わきには雪が残っていました。

ひと登りすると舗装道路です。教育地蔵を越えた先は子の権現の広い駐車場です。ここは武蔵野三十三観音霊場の一つということで参拝に訪れる人の車もありました。

赤い鳥居の先は子の権現の参道、参道わきにはゆずやお切り込みうどんなどを店先に並べたお土産屋さんがありました。

子の権現の本堂前にはお馴染みの大きな草鞋と夫婦下駄が祀られています。大きな草鞋は鉄製で重さ2トンとか、本堂の中には赤いハイヒールも祀られていました。確かに足腰にご利益があるお寺のようです。

子の権現~豆口峠~竹寺~小殿バス停

子の権現~豆口峠~竹寺~小殿バス停

子の権現からは竹寺に向かうことにします。納経所の先にはフクジュソウの小さな群生地があります。まだ咲き始めたばかりか、黄色い花が明るい春の日を浴びていました。

天目指峠へと向かう道を右に分けるとヒノキ林の中を緩やかにたどる尾根道歩きです。

気温が低いこともあり道端には溶け残った雪が残っていました。ヒノキ林の道は展望が期待できない単調な道、良く踏まれていますが歩きにくい木の根道です。

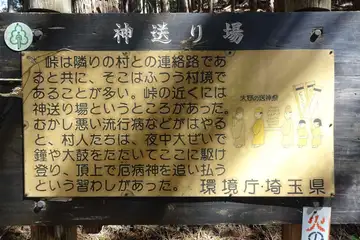

小さなアップダウンを繰り返しながらたどり着いた峠は豆口峠です。ここは神送り場があったところです。現地の案内板によると「むかし悪い流行病などがはやると、村人たちは夜中大勢で鐘や太鼓をたたいてここに駆け登り、頂上で疫病神を追い払うという習わしがあった」と紹介されていました。村の境に祀られた道祖神もまた村に疫病や悪霊を入るのを防ぐように祀られたものとか、感染症の知識が全くなかった時代において疫病はまさに神頼みだったのでしょう。

緩やかに下って行くと竹寺の鐘楼への分岐、さらに山肌を下ると竹寺です。

ここは天台宗の寺院、牛頭天王を本尊とする神仏混合の寺院です。赤い本堂の前には回向柱、12年に一度の御開帳で建てられるもので観音経の一節「具足神通力 広修智方便 十方諸国土 無刹不現身」が書かれているようです。長野善光寺の回向柱が有名ですが数年前の竹寺の御開帳では牛頭天王から五色の紐がこの回向柱に結ばれていたのでしょう。

石段の茅の輪をくぐると茅葺の庫裏、ここは奥武蔵三十三観音霊場、結願の納経所です。その傍にはガイドブックにも紹介されたお食事処がありました。

俳句寺とかかれた玄関を入ると絵馬が飾られた部屋、さっそく竹そば御膳をいただきました。山菜の天ぷらはフキノトウのほかモミジや山三つ葉、桜の葉など、柿の葉の天ぷらは初めて食べさせていただきました。

竹寺からは小殿のバス停に下ることにします。牛頭天王の社のわきから山肌をめぐるように登って行くと稜線、これを超えると緩やかに山肌を下ることになります。やがて道はジグザグを切りながら下って行く急坂です。これを登るのはかなり厳しいそうなところでした。

思いのほか時間がかかりながらたどり着いた小殿の登山口、バス停は少し左手にあります。ちょうどやってきた飯能行きのバスに飛び乗ることができました。

西吾野から奥武蔵の稜線をたどるハイキング、奥武蔵は何度も歩いたことのあるところですがこの周辺の山々はまだまだ歩けそうなところが多くあるようでした。

西武秩父線・西吾野駅、

西武秩父線・西吾野駅、 国際興業バス・小殿バス停

国際興業バス・小殿バス停