大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)

大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)

寺社の種類:式内社(名神大社)、伊予国一宮、国幣大社、別表神社

寺社の種類:式内社(名神大社)、伊予国一宮、国幣大社、別表神社 創建の時期:(伝)推古天皇2年(594年)

創建の時期:(伝)推古天皇2年(594年) 主祭神:大山積神(おおやまづみのかみ)

主祭神:大山積神(おおやまづみのかみ) 本殿の様式:三間社流造檜皮葺

本殿の様式:三間社流造檜皮葺 所在地:愛媛県今治市大三島町宮浦

所在地:愛媛県今治市大三島町宮浦 訪問日:2017年9月28日

訪問日:2017年9月28日

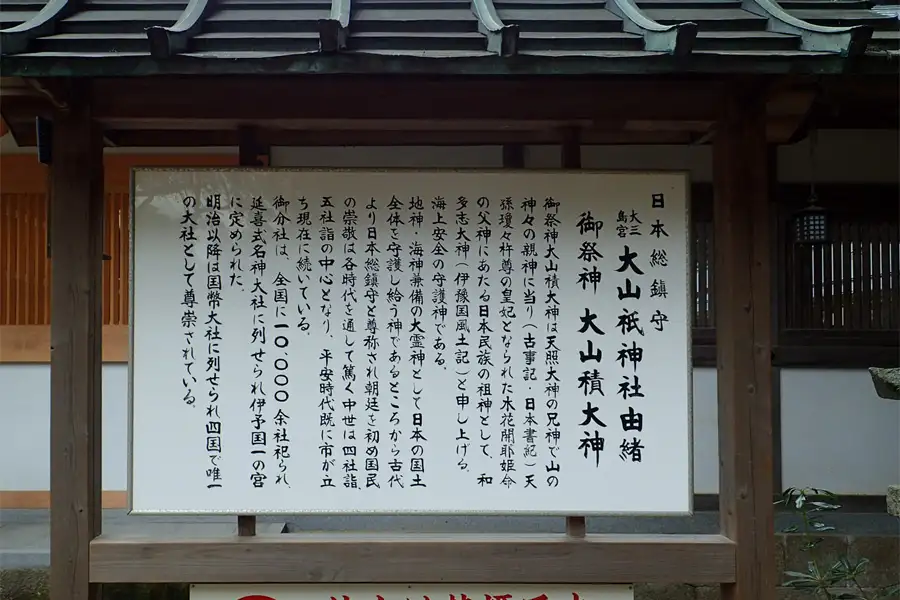

大三島西岸、神体山とする鷲ヶ頭山(標高436.5m)西麓に鎮座する神社です。、山の神・海の神・戦いの神として歴代の朝廷や武将から尊崇を集めました。大山積神を祀る代表的な神社ということもあり、山神社の総本社とされています。

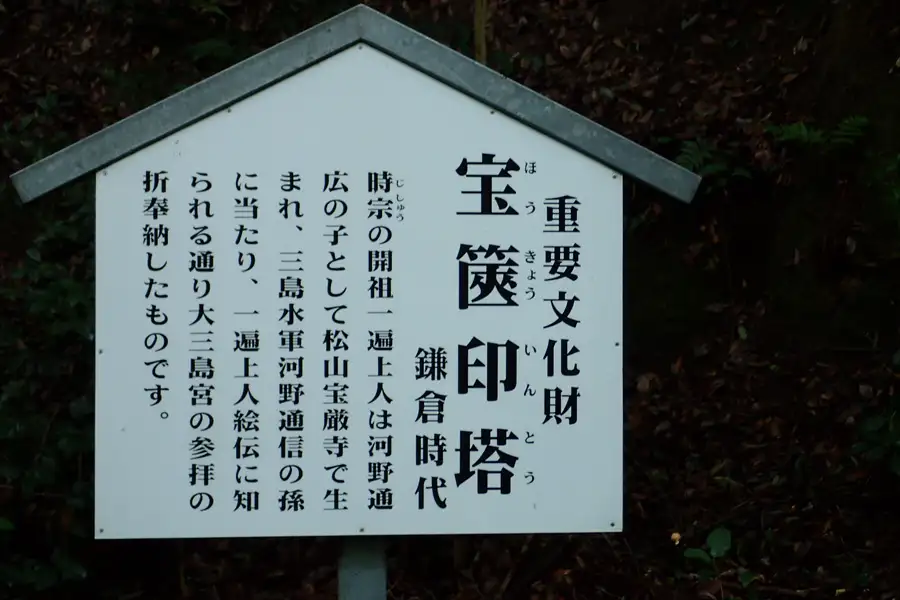

随神門をくぐると参道、その中央には平知命御手植えの楠の巨木があります。神札授与所の外には重要文化財に指定された宝篋印塔があります。またその先の宝物館には国宝を含む数多くの重要文化財を収蔵していると言います。

近くの遊歩道には鶴姫の像がありました。三島安精の小説「海と女と鎧 瀬戸内のジャンヌダルク」に描かれた伝説のヒロインで、大山祇神社の大祝職(大宮司)、大祝安用の娘と言います。

大三島に侵攻した周防の大内氏の軍勢と戦ってこれを撃退するものの、最後は戦死した恋人の後を追って自殺したとされていますが真偽は定かではないようです。

大山祇神社の裏にそびえる岩山は鷲ヶ頭山(わしがとうさん)436.2mと安神山 (あんじんさん) 267.1m、兜岩、唐獅子岩、烏帽子岩など奇岩が点在する岩稜です。岩っぽい稜線を周回する登山道が開かれているようです。ネット上に山行記には安神山の鎖場は石鎚山よりきついと書かれていました。

関連記録・コース

関連記録・コース

大山積神・大山津見神(おおやまつみのかみ)、大山祇神(おおやまづみのかみ)

日本神話に登場する神。別名 和多志大神、酒解神。日本書紀は大山祇神、古事記では大山津見神と表記します。

古事記では、伊弉諾尊と伊弉冉尊との間に生まれました。日本書紀では伊弉諾尊が軻遇突智を斬った際に生まれたとしています。

八岐大蛇に登場する足名椎(あしなずち)、手名椎(てなずち)や木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)の父であり天津神(あまつかみ)に対する大地の国津神(くにつかみ)として登場する神様です。山をつかさどる神で、水の神、田の神としても信仰されています。

流造(ながれづくり)

神社建築様式の一つ。屋根の前のほうが長く伸びて向拝をおおい、庇と母屋が同じ流れで葺いてあるのでこの名がある。

正面の柱が2本であれば一間社流造、柱が4本であれば三間社流造という。奈良時代末~平安時代に成立し広く各地に流布しました。

大山積神・大山津見神(おおやまつみのかみ)、大山祇神(おおやまづみのかみ)

日本神話に登場する神。別名 和多志大神、酒解神。日本書紀は大山祇神、古事記では大山津見神と表記します。

古事記では、伊弉諾尊と伊弉冉尊との間に生まれました。日本書紀では伊弉諾尊が軻遇突智を斬った際に生まれたとしています。

八岐大蛇に登場する足名椎(あしなずち)、手名椎(てなずち)や木花之佐久夜毘売(このはなのさくやびめ)の父であり天津神(あまつかみ)に対する大地の国津神(くにつかみ)として登場する神様です。山をつかさどる神で、水の神、田の神としても信仰されています。

伊弉諾尊・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

古事記に登場する神、伊弉冉尊(いざなみのみこと)とともに天つ神の命でおのころ島をつくって天降り、国生みと神生みを行った男神です。

黄泉国(よもつくに)の汚穢(けがれ)を禊(みそぎ)した際に、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つきよみのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの神が生まれました。

迦具土神(かぐつちのかみ)・火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)、火産霊神(ほむすびのかみ)

古事記に登場する神で、伊邪那岐尊、伊邪那美命によって生み出された最後の神です。出産時に伊邪那美命の陰部に火傷ができ、これがもとで伊邪那美命は死んでしまいます。怒った伊弉冉尊は十拳剣天之尾羽張(あめのおはばり)で殺してしまします。

迦具土神の血や死体からは多くの神が生まれました。

脚摩乳命・足摩乳命・足名椎命(あしなづち)

日本神話の神。出雲の国つ神大山祇神(おおやまつみのかみ)の子。妻は手摩乳(てなずち)。末娘の奇稲田姫(くしなだひめ)は素戔嗚尊(すさのおのみこと)の妻となる。

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、神阿多都比売命(かむあたつひめのみこと)、葦津姫命(かやつひめのみこと)

日本神話に登場する神様。古事記では瓊々杵命(ににぎのみこと)の妻となります。富士山の神とされ各地の浅間神社で祀られています。子育ての神、子安神としても篤く信仰されています。

伊弉諾尊・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

古事記に登場する神、伊弉冉尊(いざなみのみこと)とともに天つ神の命でおのころ島をつくって天降り、国生みと神生みを行った男神です。

黄泉国(よもつくに)の汚穢(けがれ)を禊(みそぎ)した際に、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つきよみのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの神が生まれました。

迦具土神(かぐつちのかみ)・火之迦具土神(ほのかぐつちのかみ)、火産霊神(ほむすびのかみ)

古事記に登場する神で、伊邪那岐尊、伊邪那美命によって生み出された最後の神です。出産時に伊邪那美命の陰部に火傷ができ、これがもとで伊邪那美命は死んでしまいます。怒った伊弉冉尊は十拳剣天之尾羽張(あめのおはばり)で殺してしまします。

迦具土神の血や死体からは多くの神が生まれました。

脚摩乳命・足摩乳命・足名椎命(あしなづち)

日本神話の神。出雲の国つ神大山祇神(おおやまつみのかみ)の子。妻は手摩乳(てなずち)。末娘の奇稲田姫(くしなだひめ)は素戔嗚尊(すさのおのみこと)の妻となる。

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、神阿多都比売命(かむあたつひめのみこと)、葦津姫命(かやつひめのみこと)

日本神話に登場する神様。古事記では瓊々杵命(ににぎのみこと)の妻となります。富士山の神とされ各地の浅間神社で祀られています。子育ての神、子安神としても篤く信仰されています。