大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)

大麻比古神社(おおあさひこじんじゃ)

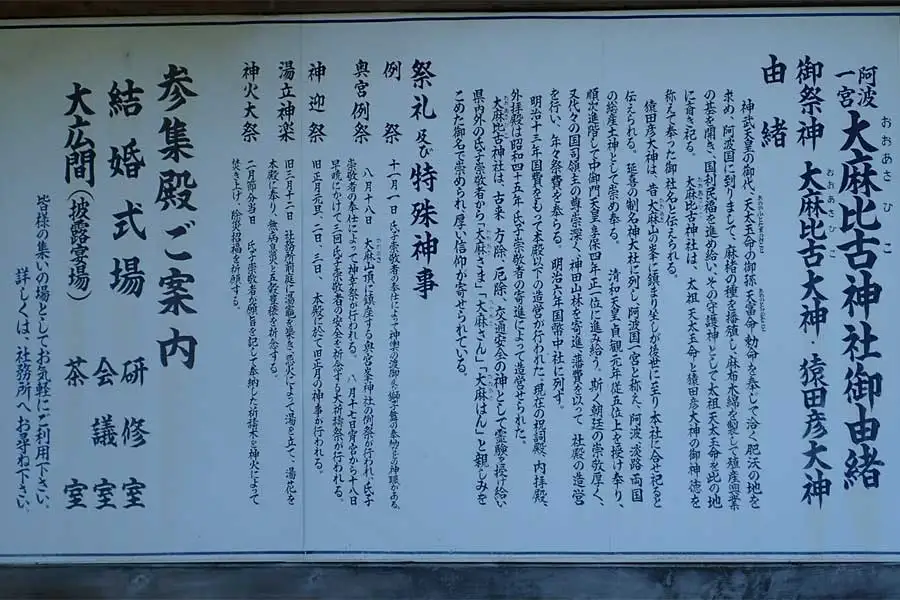

大麻比古神社は阿波国一の宮神社です。阿波国、淡路国両国の総鎮守として、現在は徳島県の総鎮守として信仰を集めています。

祭神は農業、産業の守り神である大麻比古大神と天孫降臨のとき道案内をした猿田彦大神です。大麻比古大神の孫である天富命が阿波忌部氏の祖を率いて阿波国に移り住みこの地を開拓しました。祖神を阿波国の守護神として祀ったのが大麻比古神社の始まりだとされています。

厄除け、方除などのパワースポットとしても有名で正月3ヶ日には30万人を超す参拝者で賑わうと言います。

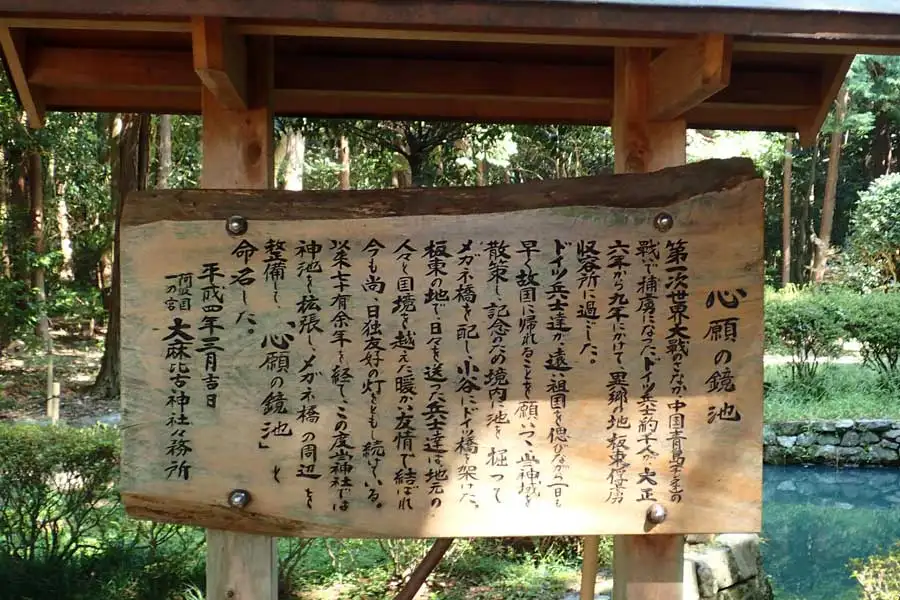

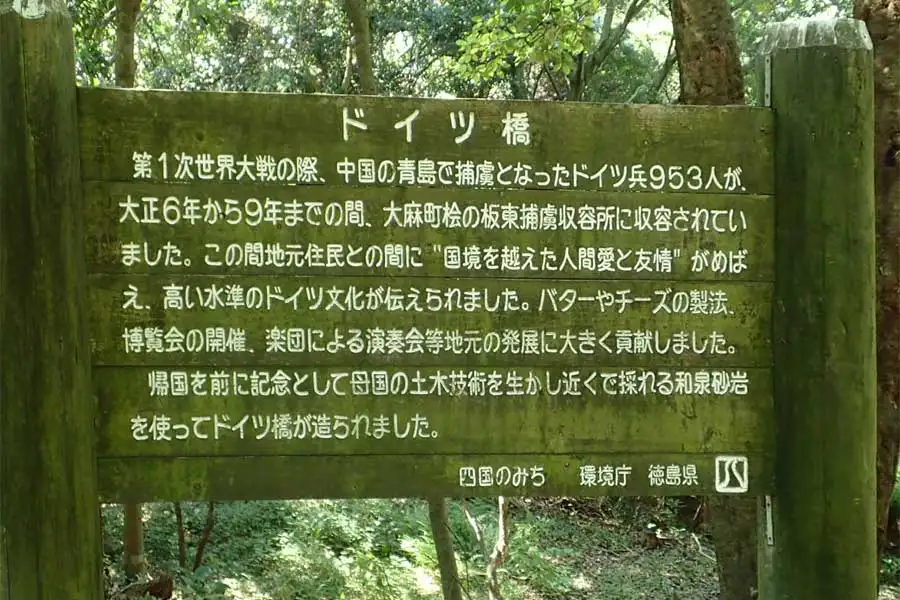

近くの板東俘虜収容所には1000人ほどの第一次世界大戦で捕虜となったドイツ人が収容されていました。捕虜に対し人道的対応がなされ、地域住民との交流も積極的に行われたと言います。

1919年、ベルサイユ条約の締結により捕虜の本国送還が行われましたが約170人が日本に残り、収容所で培った技術で生計をたて、肉屋、酪農、パン屋、レストランなどを営んだ。現在よく知られているユーハイム(カール・ユーハイム)やローマイヤ(アウグスト・ローマイヤー)、そしてフロインドリーブなどは日本に残留したドイツ兵によって創立されたものでです。

境内の奥にあるメガネ橋やドイツ橋はドイツ人捕虜がドイツの技術を生かして作ったものとされています。

関連記録・コース

関連記録・コース

大麻比古命(おおあさひこのみこと)、天太玉命(あめのふとだまのみこと)

日本神話に登場する神。天太玉命(あめのふとだまのみこと)のこととされます。占いの神、神事の神として信仰され、天岩戸の神話にも登場します。天孫降臨では、瓊瓊杵尊に従って天降るよう命じられ、五伴緒の一人として随伴しました。

猿田彦神(さるたひこのかみ)

日本神話に登場する神。天孫降臨に登場する神で、天照大神に遣わされた瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を道案内した国津神です。伊勢国五十鈴川のほとりに鎮座したとされ、中世には庚申信仰や道祖神と結びつきました。

流造(ながれづくり)

神社建築様式の一つ。屋根の前のほうが長く伸びて向拝をおおい、庇と母屋が同じ流れで葺いてあるのでこの名がある。

正面の柱が2本であれば一間社流造、柱が4本であれば三間社流造という。奈良時代末~平安時代に成立し広く各地に流布しました。

邇邇芸命・瓊瓊杵尊・瓊々杵尊・彦火瓊瓊杵・火瓊瓊杵(にぎにぎのみこと)・天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)

日本神話に登場する神様。天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫。天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)の子。天照大神の命で葦原の中つ国を統治するため、高天原から高千穂峰に天降ったとされる。木花開耶姫(このはなのさくやびめ)を妻とし、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)を生んだ。

邇邇芸命・瓊瓊杵尊・瓊々杵尊・彦火瓊瓊杵・火瓊瓊杵(にぎにぎのみこと)・天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)

日本神話に登場する神様。天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫。天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)の子。天照大神の命で葦原の中つ国を統治するため、高天原から高千穂峰に天降ったとされる。木花開耶姫(このはなのさくやびめ)を妻とし、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)を生んだ。

庚申信仰(こうしんしんこう)

十干十二支の一つ庚申の日の禁忌を中心とする信仰。中国では道教の説で庚申の夜睡眠中に体内の三尸虫(さんしちゅう)が逃げ出してその人の罪を天帝に告げると言い虫が逃げぬよう徹夜する風習があった。

寺社の種類:式内社(名神大)、阿波国一宮、旧国幣中社、別表神社

寺社の種類:式内社(名神大)、阿波国一宮、旧国幣中社、別表神社