観音院

観音院

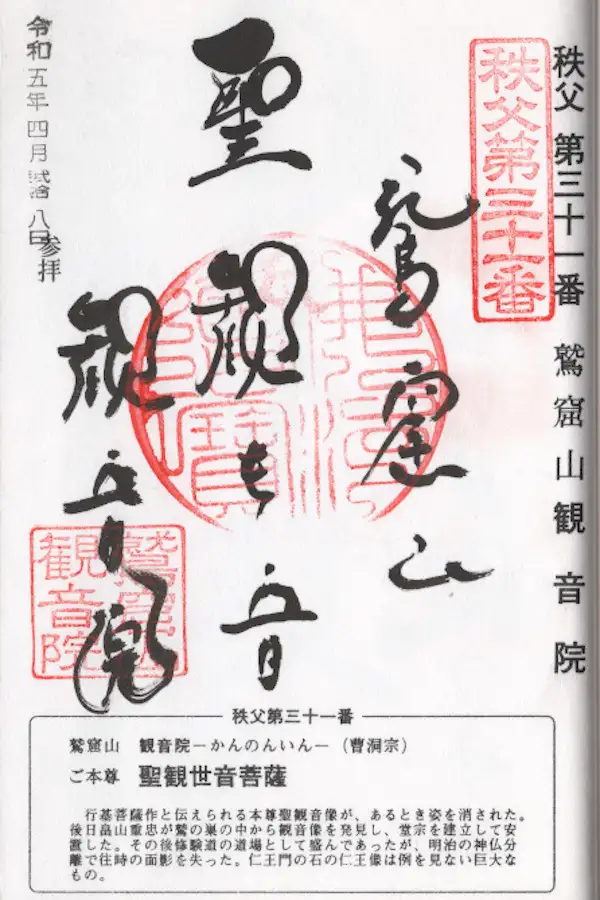

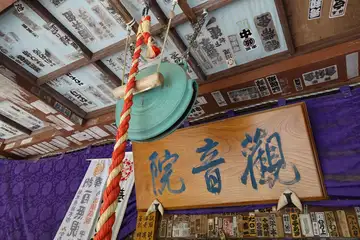

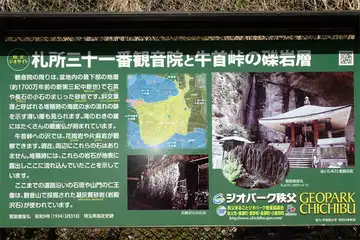

秩父観音霊場31番の寺は観音院です。旧本堂は明治26年(1893年)に焼失し、現在の本堂は、昭和47年(1972年)に再建されました。行基の作と伝わる聖観世音菩薩が安置されています。

秩父観音霊場の中で最も急峻と言われる本堂までは長い石段歩きです。入り口には石造りでは日本一という仁王像が祀られています。急な石段の途中には十二支仏のほかたくさんの石仏が祀られています。

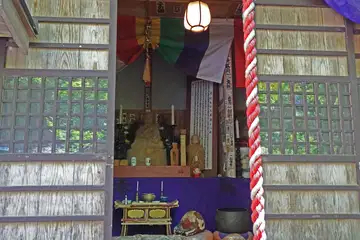

本堂の背後には落差30mの聖浄の滝があります。修験道の時代には行者が水垢離を行っていたところとか、滝壺の傍には不動明王像が祀られていました。

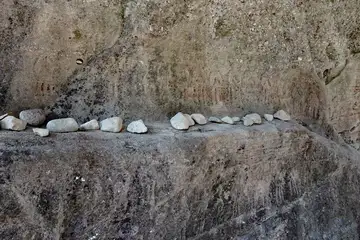

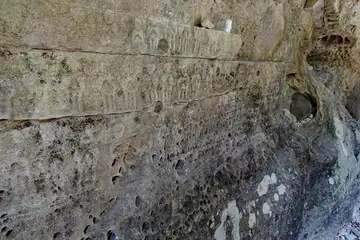

御手水場の裏手には弘法大師が刻んだとされる爪掘りの摩崖仏があります。十万八千仏とも言われ室町時代のものとか、埼玉県の有形文化財にも指定されていると言います。

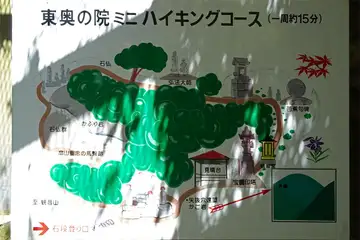

納経所の裏手には東奥ノ院のハイキングコースがあります。その先は観音山、牛首峠へと続くと言います。

関連記録・コース

関連記録・コース

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。

六観音(ろくかんのん)

六観音は六道輪廻の思想に基づき、六種の観音が六道に迷う衆生を救うという考えから生まれたもの。地獄道 - 聖観音、餓鬼道 - 千手観音、畜生道 - 馬頭観音、修羅道 - 十一面観音、人道 - 准胝観音、天道 - 如意輪観音とされる。天台系では准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音とする。

坂東三十三観音霊場・坂東三十三ヶ所

源頼朝によって発願され、源実朝が西国の霊場を模範として制定したと伝えられてる33ヶ所の観音霊場。神奈川・埼玉・東京・群馬・栃木・茨城・千葉にかけてある札所を巡拝すると1,300キロメートルになると言う。

寺社の種類:

寺社の種類: