伊佐爾波神社(いさにわじんじゃ)

伊佐爾波神社(いさにわじんじゃ)

寺社の種類:式内社(小)、旧県社

寺社の種類:式内社(小)、旧県社 創建の時期:(伝)推古天皇2年(594年)

創建の時期:(伝)推古天皇2年(594年) 主祭神:譽田別尊(ほんだわけのみこと)応神天皇、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)仲哀天皇、氣長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)神功皇后、市杵島姫尊(いちきしまひめのみこと)、湍津姫尊(たぎつひめのみこと)、田心姫命(たぎりひめのみこと)

主祭神:譽田別尊(ほんだわけのみこと)応神天皇、足仲彦尊(たらしなかつひこのみこと)仲哀天皇、氣長足姫尊(おきながたらしひめのみこと)神功皇后、市杵島姫尊(いちきしまひめのみこと)、湍津姫尊(たぎつひめのみこと)、田心姫命(たぎりひめのみこと) 本殿の様式:八幡造

本殿の様式:八幡造 別名:湯月八幡宮・道後八幡

別名:湯月八幡宮・道後八幡 所在地:愛媛県松山市桜谷町173

所在地:愛媛県松山市桜谷町173 訪問日:2017年9月27日

訪問日:2017年9月27日

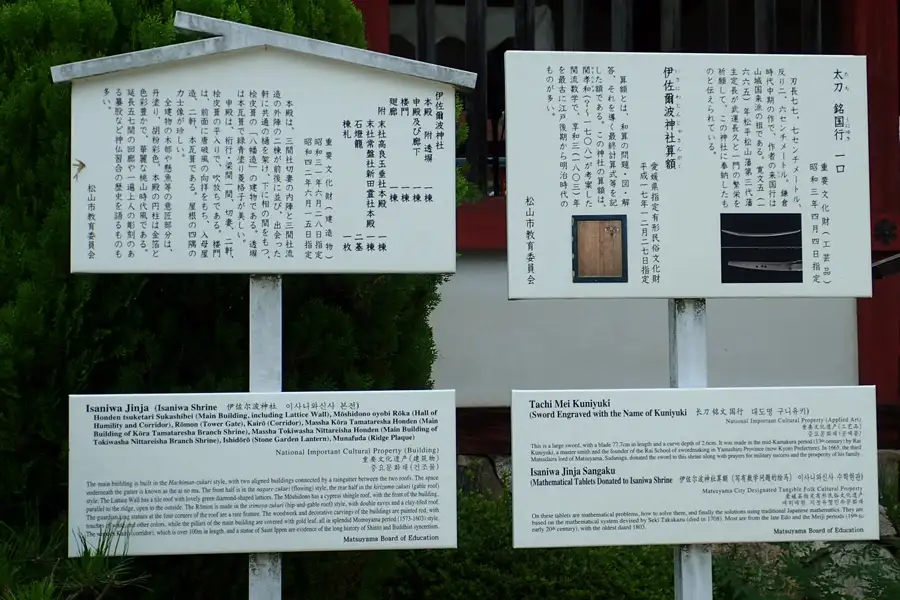

道後温泉近くの道後山山腹に鎮座する神社です。国の重要文化財に指定されている社殿は、宇佐神宮(大分県)石清水八幡宮(京都府)とともに全国に3例しかない八幡造の社です。このほか、重要文化財の太刀(銘 国行)が伝えられています。

八幡造りは切妻造、平入の2つの建物前殿(まえどの)後殿(うしろどの)を前後に連結させ、中間に1間の相の間(あいのま)が付くきます。昼は前殿、夜は奥殿に神が移動するとされています。

社伝によれば仲哀天皇と神功皇后が道後温泉に来湯した際の行宮跡に創建されたと言います。

伊予国守護・河野氏により湯築城の守護神として崇敬されたほか、道後七郡の総守護とされました。松山藩の藩主となった加藤嘉明は、松山城の固めとして松山八社八幡を定め、湯月八幡宮として一番社とされました。

道後温泉から急な石段を登って行くと大きな楼門、回廊の中に八幡造りの神殿があります。回廊には赤穂四十七士や和藤内の虎退治の絵馬が奉納されていました。

関連記録・コース

関連記録・コース

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、足仲彦尊命・足仲津彦尊命(たらしなかつひこのみこと)

第14代天皇(在位:192年1月11日~200年2月6日)、日本武尊の第2子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)、皇后は神功皇后。

熊襲を討つため神功皇后とともに筑紫に行幸したとき、まず新羅を討つべしという神の託宣にそむいたため神の怒りに触れて戦陣で没したとされています。陵墓は大阪府藤井寺市藤井寺4丁目の恵我長野西陵。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

市杵島姫尊・市寸島比売命(いちきしまひめのみこと)、中津島姫命(なかつしまひめのみこと)

日本神話に登場する神、天照大神(あまてらすおおみかみ)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)との誓約(うけい)の時に生まれた宗像三女神の一です。福岡県の宗像大社の辺津(へつ)宮の祭神です。

神仏習合の本地垂迹の考えのもと、市杵島姫神が美しい水の神であることからインドの神様である弁才天と同一視されました。

湍津姫尊・多岐都比売命(たぎつひめのみこと)

日本神話に登場する神、天照大神(あまてらすおおみかみ)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)との誓約(うけい)の時に生まれた宗像三女神の一です。福岡県の宗像大社の中津宮の祭神です。

田心姫命・多紀理毘売命(たぎりひめのみこと)

日本神話に登場する神、天照大神(あまてらすおおみかみ)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)との誓約(うけい)の時に生まれた宗像三女神の一です。福岡県の宗像大社の沖津宮の祭神です。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、足仲彦尊命・足仲津彦尊命(たらしなかつひこのみこと)

第14代天皇(在位:192年1月11日~200年2月6日)、日本武尊の第2子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)、皇后は神功皇后。

熊襲を討つため神功皇后とともに筑紫に行幸したとき、まず新羅を討つべしという神の託宣にそむいたため神の怒りに触れて戦陣で没したとされています。陵墓は大阪府藤井寺市藤井寺4丁目の恵我長野西陵。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

応神天皇(おうじんてんのう)、譽田別尊(ほんだわけのみこと)、八幡大神(やはたおおかみ)

第15代天皇(在位:270年1月1日~310年2月15日 )仲哀天皇の第4皇子、母は神功皇后。神功皇后が新羅へ渡ったときに身篭っていたことから胎中天皇などと呼ばれています。記紀には渡来人を用いて国家を発展させ、中世以降は軍神八幡神としても信奉されでいます。

大和朝廷の勢力が飛躍的に発展した時期で一説に中国の歴史書に記述のある倭の五王の一人、讃とする説があります。陵墓は大阪府羽曳野市誉田6丁目の恵我藻伏崗陵。

6世紀前半に在位したとされる第26代継体天皇以前の天皇については、第21代雄略天皇を別として実在の可能性が薄いという見解があります。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)、神仏混淆(しんぶつこんこう)

日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと。すでに奈良時代から寺院に神が祀られたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹(ほんじすいじやく)説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。

日本武尊・倭建命(やまとたけるのみこと)

日本の古代史における伝承上の英雄。景行天皇の皇子です。気性が激しいため天皇に敬遠され、九州の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えぞ)の討伐に遣わされたといわれています。風土記なども含めてさまざまな伝説が残っています。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、足仲彦尊命・足仲津彦尊命(たらしなかつひこのみこと)

第14代天皇(在位:192年1月11日~200年2月6日)、日本武尊の第2子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)、皇后は神功皇后。

熊襲を討つため神功皇后とともに筑紫に行幸したとき、まず新羅を討つべしという神の託宣にそむいたため神の怒りに触れて戦陣で没したとされています。陵墓は大阪府藤井寺市藤井寺4丁目の恵我長野西陵。

武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)

記紀によれば孝元天皇の子孫、日本最初の大臣です。神功皇后の新羅征伐に従軍し、景行、成務、仲哀、応神、仁徳の二百数十年間の天皇に仕えたと言います。蘇我、葛城、平群(へぐり)、巨勢(こせ)の4氏の祖とも言われています。

天照大神、天照大御神(あまてらすおおかみ)、大日女尊(おおひるめのみこと)・大日霊貴神(おおひるめのむちのかみ)

日本神話で高天原(たかまがはら)の主神。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の娘。太陽神であり皇室の祖神として伊勢神宮の内宮に祭られています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に天の岩戸にこもり国中が暗闇になったという岩戸神話や孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させた天孫降臨の神話が知られています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

宗像三女神

市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)、湍津姫神(たぎつひめのかみ)、田心姫神(たごりひめのかみ)の総称

宗像大社で海上交通の守護神として祀られ、田心姫神が沖津島の沖津宮に、湍津姫神が大島の中津宮、市杵島姫神が田島の辺津宮に祀られています。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)、神仏混淆(しんぶつこんこう)

日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと。すでに奈良時代から寺院に神が祀られたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹(ほんじすいじやく)説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。

本地垂迹(ほんちすいじゃく)

菩薩や仏陀がかりに神の姿をとって垂迹するという説、神は権現と呼ばれるようになった。神の正体とされる仏を本地仏と言う。神々に付会される仏は、宗派、信仰、寺院、神社によって異なる。

市杵島姫尊・市寸島比売命(いちきしまひめのみこと)、中津島姫命(なかつしまひめのみこと)

日本神話に登場する神、天照大神(あまてらすおおみかみ)と素戔嗚尊(すさのおのみこと)との誓約(うけい)の時に生まれた宗像三女神の一です。福岡県の宗像大社の辺津(へつ)宮の祭神です。

神仏習合の本地垂迹の考えのもと、市杵島姫神が美しい水の神であることからインドの神様である弁才天と同一視されました。

天照大神、天照大御神(あまてらすおおかみ)、大日女尊(おおひるめのみこと)・大日霊貴神(おおひるめのむちのかみ)

日本神話で高天原(たかまがはら)の主神。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の娘。太陽神であり皇室の祖神として伊勢神宮の内宮に祭られています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に天の岩戸にこもり国中が暗闇になったという岩戸神話や孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させた天孫降臨の神話が知られています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

宗像三女神

市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)、湍津姫神(たぎつひめのかみ)、田心姫神(たごりひめのかみ)の総称

宗像大社で海上交通の守護神として祀られ、田心姫神が沖津島の沖津宮に、湍津姫神が大島の中津宮、市杵島姫神が田島の辺津宮に祀られています。

天照大神、天照大御神(あまてらすおおかみ)、大日女尊(おおひるめのみこと)・大日霊貴神(おおひるめのむちのかみ)

日本神話で高天原(たかまがはら)の主神。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の娘。太陽神であり皇室の祖神として伊勢神宮の内宮に祭られています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に天の岩戸にこもり国中が暗闇になったという岩戸神話や孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させた天孫降臨の神話が知られています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

宗像三女神

市杵島姫神(いちきしまひめのかみ)、湍津姫神(たぎつひめのかみ)、田心姫神(たごりひめのかみ)の総称

宗像大社で海上交通の守護神として祀られ、田心姫神が沖津島の沖津宮に、湍津姫神が大島の中津宮、市杵島姫神が田島の辺津宮に祀られています。

日本武尊・倭建命(やまとたけるのみこと)

日本の古代史における伝承上の英雄。景行天皇の皇子です。気性が激しいため天皇に敬遠され、九州の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えぞ)の討伐に遣わされたといわれています。風土記なども含めてさまざまな伝説が残っています。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、足仲彦尊命・足仲津彦尊命(たらしなかつひこのみこと)

第14代天皇(在位:192年1月11日~200年2月6日)、日本武尊の第2子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)、皇后は神功皇后。

熊襲を討つため神功皇后とともに筑紫に行幸したとき、まず新羅を討つべしという神の託宣にそむいたため神の怒りに触れて戦陣で没したとされています。陵墓は大阪府藤井寺市藤井寺4丁目の恵我長野西陵。

武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)

記紀によれば孝元天皇の子孫、日本最初の大臣です。神功皇后の新羅征伐に従軍し、景行、成務、仲哀、応神、仁徳の二百数十年間の天皇に仕えたと言います。蘇我、葛城、平群(へぐり)、巨勢(こせ)の4氏の祖とも言われています。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

関ヶ原の戦

慶長5年(1600年)関ヶ原で石田三成らの西軍と徳川家康らの東軍とが天下を争った戦い。小早川秀秋の寝返りにより東軍が大勝した。石田三成らは処刑され豊臣秀頼は60万石の大名に転落した。これにより徳川氏の覇権が確立した。