金王八幡宮(こんのうはちまんぐう)

金王八幡宮(こんのうはちまんぐう)

寺社の種類:旧郷社

寺社の種類:旧郷社 創建の時期:(伝)寛治6年(1092年)

創建の時期:(伝)寛治6年(1092年) 御祭神:品陀和気命

御祭神:品陀和気命 本殿の形式:ー

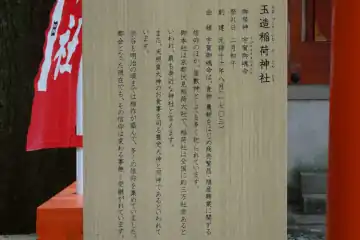

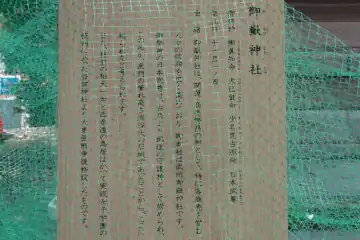

本殿の形式:ー 境内社:御嶽神社、玉造稲荷神社、金王丸御影堂

境内社:御嶽神社、玉造稲荷神社、金王丸御影堂 所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目5ー12

所在地:東京都渋谷区渋谷3丁目5ー12 訪問日:2025年4月8日

訪問日:2025年4月8日

東京都渋谷区にある八幡神社です。

金王八幡宮は『1092年に創建された八幡神社で、渋谷氏の氏神として崇敬されていました。祭神は応神天皇で、江戸時代には徳川家の信仰を受け、社殿が造営されました。「金王」の名は、渋谷氏の渋谷金王丸常光に由来するとされ、彼がこの神社に祈願して生まれたことから「金王八幡宮」と呼ばれるようになったと言われています。』(copilot 2025/4)

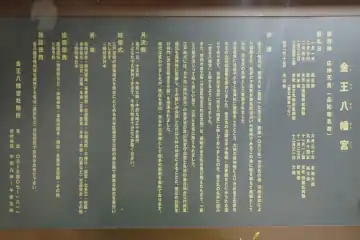

《金王八幡宮・由緒》 現地案内板

金王八幡宮は、寛治六年(皇紀一七五二年西層一〇九二年〉渋谷氏の担河基家により鎮祭され、基家の子重家が鎌倉街道沿いの要所であるこの地に館を構えて居城として以来、渋谷氏の氏神として尊崇されました。

渋谷重家には嫡子がなく当神社に祈願をしたところ、大神の御神徳により渋谷金王丸常光のちの土佐妨昌俊を授かりました。金王丸の活躍は平治物語・吾妻鏡などにみられる通りであります。当神社は当初「渋谷八幡宮」と申しておりましたのを、金王丸の名声に因み「金王八幡宮」と称するようになりました。

また、境内の金王桜(渋谷区指定天然記念物)は、頼朝が金王丸を偲び植えたもので、一重と八重が混じって咲く珍しい桜で、江戸三名桜に教えられました。

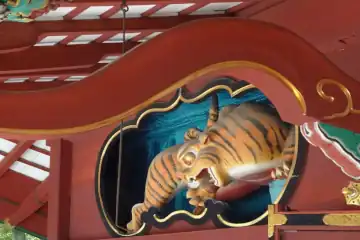

江戸時代には、竹千代(徳川家光)の教育役の青山伯耆守忠俊と乳母の春日局が三代将軍就任を当神社に祈願し、その願いが成就したのは大神の神慮によることと、現在の社殿及び神門(渋谷区指定文化財)を寄進されました。

時代は変わりましたが、現在も青山・渋谷の氏神様として数多の崇敬を集めております。

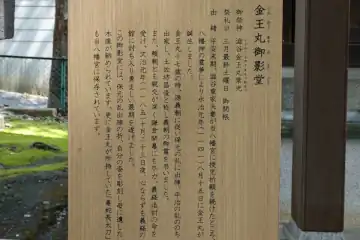

《金王丸御影堂》 現地案内板

平安末期、澁谷重家夫妻が当八幡宮に授児祈願を続けたところ、八幡神の霊夢により永治元年(一一四一)八月十五日に金王丸が誕生しました。

金王丸十七歳の時、源義朝に従い保元の乱に出陣。平治の乱ののち出家し、土佐坊昌俊と称し義朝の御霊を弔いました。

また、頼朝とも親交が深く鎌倉開幕にも尽力。義経追討の命を受け、文治元年(一一八五)十月二十三日夜、心ならずも義経の館に討ち入り勇ましい最期を遂げました。

この御影堂には、保元の乱出陣の折、自分の姿を彫刻し母に遺した木像が納められています。更に金王丸が所持していた「毒蛇長太刀」も当八幡宮に保存されています。

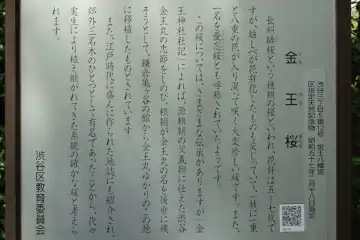

《金王桜》 現地案内板

長州緋桜という種類の桜といわれ、花弁は五~七枚ですが、雄しべが花弁化したものも交じっていて、一枝に一重と八重の花が入り混って咲く大変珍しい桜です。また、 一名を憂忘桜とも呼称されていたようです。

この桜については、さまざまな伝承がありますが「金王神社社記」によれば、源頼朝の父義朝に仕えた渋谷金王丸の忠節をしのび、頼朝が金王丸の名を後世に残そうとして、鎌倉亀ヶ谷の館から金王丸ゆかりのこの地に移植したものとされています。

また、江戸時代に盛んに作られた地誌にも紹介され、 郊外三名木のひとつとして有名であったことから、代々実生により植え継がれてきた系統の確かな桜と考えられます。

渋谷区教育委員会

関連記録・コース

関連記録・コース

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

応神天皇(おうじんてんのう)、譽田別尊(ほんだわけのみこと)、八幡大神(やはたおおかみ)

第15代天皇(在位:270年1月1日~310年2月15日 )仲哀天皇の第4皇子、母は神功皇后。神功皇后が新羅へ渡ったときに身篭っていたことから胎中天皇などと呼ばれています。記紀には渡来人を用いて国家を発展させ、中世以降は軍神八幡神としても信奉されでいます。

大和朝廷の勢力が飛躍的に発展した時期で一説に中国の歴史書に記述のある倭の五王の一人、讃とする説があります。陵墓は大阪府羽曳野市誉田6丁目の恵我藻伏崗陵。

6世紀前半に在位したとされる第26代継体天皇以前の天皇については、第21代雄略天皇を別として実在の可能性が薄いという見解があります。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)、神仏混淆(しんぶつこんこう)

日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと。すでに奈良時代から寺院に神が祀られたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹(ほんじすいじやく)説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。