蔵前神社

蔵前神社

寺社の種類:旧郷社

寺社の種類:旧郷社 創建の時期:元禄6年(1694)

創建の時期:元禄6年(1694) 本殿の形式:ー

本殿の形式:ー 境内社:福徳稲荷神社、塩竃神社、北野天満宮

境内社:福徳稲荷神社、塩竃神社、北野天満宮 所在地:東京都台東区蔵前3丁目14ー11

所在地:東京都台東区蔵前3丁目14ー11 訪問日:2025年6月6日

訪問日:2025年6月6日

東京都台東区蔵前にある神社です。

『元禄6年(1693年)に、徳川綱吉が京都の石清水八幡宮から分霊を勧請して創建しました

創建当初は「石清水八幡宮」と称されていましたが、1951年(昭和26年)に「蔵前神社」へ改称されました。江戸時代には勧進大相撲の開催地としても知られ、雷電などの名力士が活躍した場所でもあります。

また、落語の演目「元犬」にゆかりがあり、境内には元犬の像が設置されています。さらに、江戸城の鬼門除けの守護神としても信仰され、徳川将軍家の祈願所の一社として尊崇されていました。』(copilot.2025/6)

蔵前という地名はこの地に江戸幕府の御米蔵(浅草御蔵)があったことに由来します。

蔵前神社では江戸時代から相撲興業が行われ1984年(昭和59年)秋場所まで、東京での大相撲の本場所が開催されていました。1954(昭和29)年に、仮設でない蔵前国技館が完成しますが老朽化などで1984(昭和59)年に閉館となり、新しく完成した両国国技館で開催されることになりました。

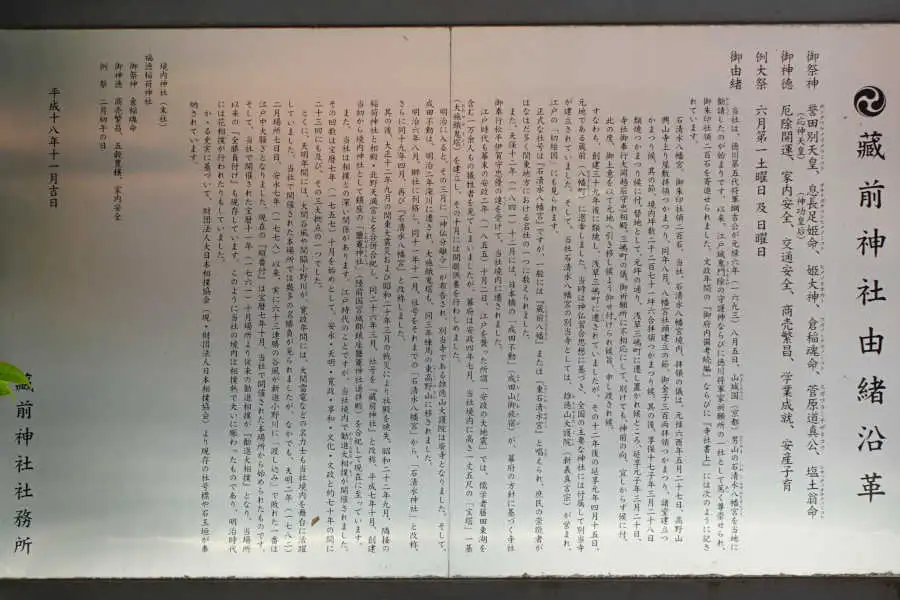

《藏前神社由緒沿革》現地の由緒書き

《藏前神社由緒沿革》現地の由緒書き

御祭神 誉田別天皇、息長足姫命、姫大神、倉稻魂命、菅原道真公、塩土翁命

御神徳 厄除開運、家内安全、交通安全、商売繁昌、学業成就、安産子育

例大祭 六月第一土曜日 及 日曜日

御由緒

当社は、徳川第五代将軍網吉公が元禄六年(一六九三)八月五日、山城国(京都)男山の石清水八幡宮を当地に勧請したのが始まりです。以来、江戸城鬼門除の守護神ならびに徳川将軍家祈願所の一社として篤く尊崇せられ、御朱印社領二百石を寄進せられました。文政年間の『御府内備考続編』ならびに『寺社書上』には次のように記されています。

石清水八幡宮。御朱印社領二百石。当社、石清水八幡宮境内、拝領の儀は、元禄六西年五月二十七日、高野山興山寺上り屋敷拝領つかまつり、同年八月、八幡宮社頭建立の節、御金子三百両拝領つかまつり、諸堂建立つかまつり候。其の節、境内坪数ニ千ニ百七十一坪六合拝領つかまつり候。其の後、享保十七子年三月二十八日

類焼つかまつり候に付、替地として、元坪の通り、浅草三嶋町に遷し置かれ候ところ、延享元子年三月二十日、寺社御奉行大岡越前守忠相殿、三嶋町の儀、御祈願所に不相応にして、別けても、神前の向、宜しからず候に付、此の度、御上意を以て元地へ引き移し候よう仰せ付けられ候旨、申し渡され候。

すなわち、創建三十九年後に類焼し、浅草三嶋町に遷されていましたが、その十二年後の延享元年四月十五日、元地である蔵前(八幡町)に還幸しました。当時は神仏習合思想に基づき、全国の主要な神社には付属して別当寺が建立されていました。

そして、当社石清水八幡宮の別当寺としては、雄德山大護院(新義真言宗)が営まれ、江戸の「切絵図」にも見られます。

正式な社号は『石清水八幡宮』ですが、一般には『蔵前八幡』または『東石清水宮』と唱えられ、庶民の崇敬者がはなはだ多く関東地方における名社の一つに数えられました。

また、天保十二年(一八四一)十二月には、日本橋の「成田不動」(成田山御旅宿)が、幕府の方針に基づく寺社御奉行松平伊賀守忠優の達を受けて、当社境内に遷されました。

江戸時代も幕末の安政二年(一八五五)十月二日、江戸を襲った所謂「安政の大地震」では、儒学者藤田東湖を含む一万余人もの犠牲者を見てしまいましたが、幕府は安政四年七月、当社境内に高さ一丈五尺の「宝塔」一基(大施餓鬼塔)を建立し、その十月には開眼供養を行わしめました。

明治に入ると、その三月に「神仏分離令」が布告され、別当寺である雄徳山大護院は廃寺となりました。そして、成田不動は、明治二年深川に遷され、大施餓鬼塔も、同三年練馬の東高野山に移されました。

明治六年八月、郷社に列格し、同十一年十一月、社号をそれまでの「石清水八幡宮」から、「石清水神社」と改称、さらに同十九年四月、再び『石清水八幡宮』と改称しました。

其の後、大正十二年九月の関東大震災および昭和二十年三月の戦災により社殿を焼失、昭和二十二年九月隣接の稲荷神社と相殿・北野天満宮とを合併合祀し、同二十六年三月、社号を『藏前神社』と改称、平成七年十月、創建当初から境内神社として鎮座の「鹽竈神社」(陸前国宮城郡鎮座鹽竈神社遥拝殿)を合祀して現在に至っています。

また、当社は相撲との深い関係があります。江戸時代のことですが、当社境内で勧進大相撲が開催されました。

その回数は宝暦七年(一七五七)十月を始めとして、安永・天明・寛政・享和・文化・文政と約七十年の間に二十三回にも及び、その三大拠点の一つでした。

とくに、天明年間には、大関谷風や関脇小野川が、寛政年間には、大関雷電などの名力士も当社境内を舞台に活躍していました。当社で開催された本場所では幾多の名勝負が見られましたが、なかでも、天明二年(一七八二)二月場所七日目、安永七年(一七七八)以来、実に六十三連勝の谷風が新進小野川に「渡し込み」で敗れた一番は江戸中大騒ぎとなりました。現在の『縦番付』は宝暦七年十月、当社で開催された本場所から始められたものです。

そして、当社で開催された宝暦十一年(一七六一)十月場所より従来の勧進相撲が『勧進大相撲』となり、当場所以来の『全勝負付け』も現存しています。このように当社の境内は相撲熱で大いに賑わったものであり、明治時代には花相撲が行われたりもしていました。

かゝる史実に基づいて、財団法人大日本相撲協会(現・財団法人日本相撲協会)より現存の社号標や石玉垣が奉納されています。

境内神社(末社) 福德稲荷神社

御祭神 倉稻魂命

御神德 商売繁昌、五穀豊糖、家内安全

例 祭 二月初午の日

平成十八年十一月吉日 蔵前神社社務所

関連記録・コース

関連記録・コース

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

神功皇后(じんぐうこうごう)、氣長足姫尊・息長帯比売命(おきながたらしひめのみこと)

仲哀天皇の皇后、父は開化天皇の曾孫、母は新羅から但馬に来住したという天之日矛(あめのひぼこ)の玄孫たかぬかひめ。

三韓征伐の中心人物で仲哀天皇が熊襲を討つため九州に赴き筑紫の橿日宮で急死すると、妊娠中にもかかわらず武内宿禰とはかり新羅に遠征したとされています。

この遠征により百済と高句麗も日本に帰服ししました。皇后は大和に戻ってから応神天皇を皇太子に立てて約 70年間皇太子の摂政としてみずから政治をとったと言われています。

宇迦御魂命・宇迦之御魂神・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

古事記、日本書記に登場する神です。須佐之男命と神大市比売の子です。農耕の神、商工業の神、商売繁盛の神としても信仰されていて全国の稲荷神社で祀られています。

菅原道真(すがわらのみちざね)

平安前期の公卿、学者、文人。845~903年。宇多天皇の信任が厚く、藤原氏を押さえるため藤原基経の死後蔵人頭(くろうどのとう)に抜擢されましたた。延喜元年(901年)藤原時平の中傷により大宰権帥(だざいのごんのそち)に左遷され配所で没しました。

のちに天満天神として崇拝されました。

塩土翁神(しおつちおおのかみ)

日本神話に登場する神様、塩竈明神とも言います。古事記では塩椎神(しおつちのかみ)、日本書紀では塩土老翁・塩筒老翁と表記します。別名は事勝国勝長狭神(ことかつくにかつながさ)

神武東征の際には東方に良い国があることを天皇に教えたとされています。

海幸(うみさち)山幸神話では、海幸彦の釣り針をさがしあぐねている山幸彦(彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと))に海神(わたつみ)の宮への道筋を教えたとされています。

八幡大神(やはたのかみ・はちまんおかみ)、誉田別命、品陀別命(ほんだわけのみこと)

日本で信仰される神で、清和源氏、桓武平氏など全国の武家から弓矢八幡として崇敬を集めました。誉田別命(ほんだわけのみこと)とも呼ばれ、応神天皇と同一とされます。

また早くから神仏習合がなり、八幡大菩薩(はちまんだいぼさつ)として神宮寺が祀られました。

応神天皇(おうじんてんのう)、譽田別尊(ほんだわけのみこと)、八幡大神(やはたおおかみ)

第15代天皇(在位:270年1月1日~310年2月15日 )仲哀天皇の第4皇子、母は神功皇后。神功皇后が新羅へ渡ったときに身篭っていたことから胎中天皇などと呼ばれています。記紀には渡来人を用いて国家を発展させ、中世以降は軍神八幡神としても信奉されでいます。

大和朝廷の勢力が飛躍的に発展した時期で一説に中国の歴史書に記述のある倭の五王の一人、讃とする説があります。陵墓は大阪府羽曳野市誉田6丁目の恵我藻伏崗陵。

6世紀前半に在位したとされる第26代継体天皇以前の天皇については、第21代雄略天皇を別として実在の可能性が薄いという見解があります。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)、神仏混淆(しんぶつこんこう)

日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと。すでに奈良時代から寺院に神が祀られたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹(ほんじすいじやく)説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。

仲哀天皇(ちゅうあいてんのう)、足仲彦尊命・足仲津彦尊命(たらしなかつひこのみこと)

第14代天皇(在位:192年1月11日~200年2月6日)、日本武尊の第2子、母は垂仁天皇の皇女・両道入姫命(ふたじいりひめのみこと)、皇后は神功皇后。

熊襲を討つため神功皇后とともに筑紫に行幸したとき、まず新羅を討つべしという神の託宣にそむいたため神の怒りに触れて戦陣で没したとされています。陵墓は大阪府藤井寺市藤井寺4丁目の恵我長野西陵。

武内宿禰命(たけのうちのすくねのみこと)

記紀によれば孝元天皇の子孫、日本最初の大臣です。神功皇后の新羅征伐に従軍し、景行、成務、仲哀、応神、仁徳の二百数十年間の天皇に仕えたと言います。蘇我、葛城、平群(へぐり)、巨勢(こせ)の4氏の祖とも言われています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

火照命(ほでりのみこと)、海幸彦(やまさちひこ)

日本神話に登場する神様、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の子。母は木花開耶姫(このはなのさくやびめ)。海幸彦の名で知られる。隼人阿多君(はやとあたのきみ)の祖。

彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)、山幸彦(やまさちひこ)

日本神話に登場する神様、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)の子。母は木花開耶姫(このはなのさくやびめ)。山幸彦の名で知られ、海神の娘豊玉姫(とよたまひめ)と結婚して??草葺不合尊(うがやふきあえずのみこと)をもうけた。