大岳山から馬頭刈尾根~大岳山から続く長い尾根道~

大岳山から馬頭刈尾根~大岳山から続く長い尾根道~

コースタイム

コースタイム

御岳山駅10:40-芥場峠11:45/50-大岳山12:50/13:05-富士見平13:55/14:10-鶴脚山15:25/30-馬頭刈山15:50-軍道17:00

御岳山駅~御嶽神社~大岳山

御岳山駅~御嶽神社~大岳山

何時もたくさんのハイカーで賑わう大岳山。ここから続く馬頭刈尾根は途中にロッククライミングの練習ゲレンデであるつづら岩もある長い尾根道で、アップダウンも多いことからたどり人も少ない静かなコースです。

御岳ケーブルの御岳山駅からは御岳山や日の出山へ向かうハイカーに交じり御嶽神社を目指すことにします。なだらから参道はやがて御嶽講の宿坊のや土産物屋の建ち並ぶ急な坂道を登って行きます。

真っ赤な神門がそびえる急な石段にはたくさんの奉納碑や石灯籠が建ち並んでいます。途中から道を左に折れると長尾平やロックガーデンへと続く道です。

見上げる天狗杉は鍋割山への道を右に分けるところです。白いヤマアジサイの花が咲き始めた道をさらに進むとロックガーデン、ここからはやや急になり始めた山道を登って行きます。しばらく登ると鎖が張られた小さな岩場もあります。

すでに廃屋となった大岳山荘を過ぎると杉木立の中に大嶽神社の社があります。社の前の狛犬はオオカミとか、奥秩父の三峰神社や武甲御嶽神社にも日本武尊のオオカミの伝説が伝えられていますがここもまたそのような伝説が残るところなのでしょう。

山頂直下の小さな岩場を越えると大岳山の山頂です。目の前は広く開け湯久保尾根、浅間尾根、笹尾根、さらにその先には丹沢の大室山の頂も見えているようです。

山頂はたくさんのハイカーで賑わっています。御岳山から往復している人にほか鋸尾根から登ってくる人もいるようです。

大岳山~馬頭刈尾根~軍道

大岳山~馬頭刈尾根~軍道

大岳山からは馬頭刈尾根を下ることにします。大岳山荘で道を右に折れ斜面を巻くように進むとやがて鋸尾根からの道を合わせる分岐です。ここからは雑木林の中を緩やかに下る尾根道が始まります。

大嶽神社への表参道であった桧原白倉へと下る道を右に分けると程なく大滝への分岐です。ここは関東ふれあいの道として整備されたコースですが崩壊のため通行止めになっていました。

展望が開ける広場を越えさらに尾根道を下って行きます。小さく登り返すとベンチが設けられた富士見台にたどり着きました。

木立が伸び過ぎたためか富士山の展望は期待できそうにありません。振り返ると大岳山の山頂が見えていました。

ここで一息を入れ尾根道を下って行くとつづら岩です。ここはクライミングの練習ゲレンデになっているようで見上げる岩壁には残置されたハーケンが見えています。登山道はつづら岩の基部を巻きながら小さな岩場を登り返します。

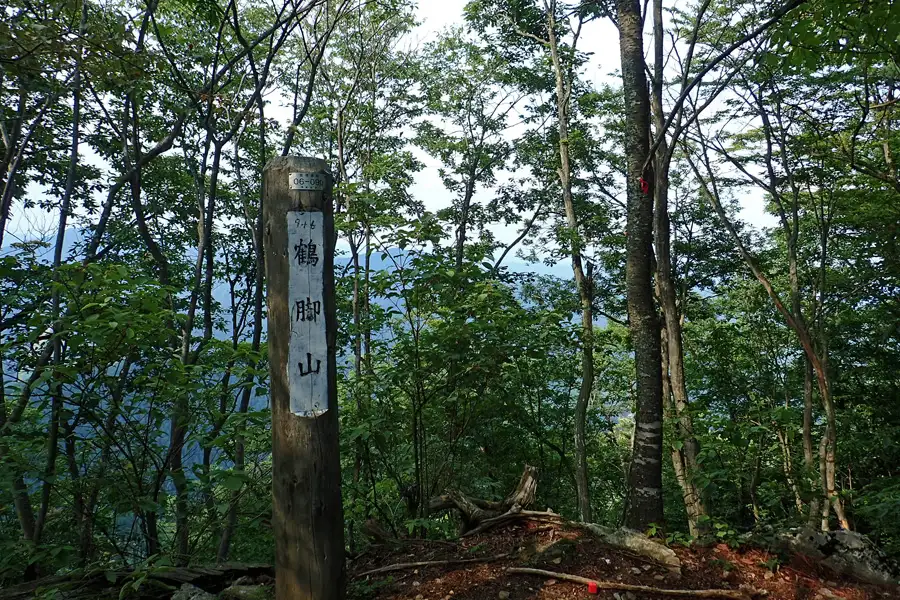

ここからは小さなアップダウンが続く尾根道です。千足へと下る道を右に分けひと登りしたところが鶴脚山の標柱が建つ小さなコブです。

一度小さく下った道は馬頭刈山へと登って行きます。木立に覆われた広場には大きな山頂標識と三角点がありました。

山頂の先は伐採により視界が開けるところです。縦走路の先には武蔵五日市の街並み、その先には立川などの市街地が広がっているのでしょうが梅雨空の下では視界も今一つです。

暗い杉林の中には高明神社の社や石灯籠は祀られています。参道には大きな鳥居や大杉神社、団子木社などの石碑が祀られています。今も地元の人の信仰が盛んなことがうかがえるところです。

やがて登山道は軍道への分岐点に。右手の道は乙津へと下る道、左手に道は軍道へと下る道です。ジグザグに下って行く道はやがて林道にたどり着きます。ここからは今を盛りに咲くアジサイの小路を下り軍道のバス停にたどり着きました。

たどり着いたバス停からは20分ほどの待ち時間で武蔵五日市駅行きのバスに乗ることが出来ました。

コース GPSmap

コース GPSmap

往路 御岳ケーブル御岳駅、

往路 御岳ケーブル御岳駅、 復路 西東京バス軍道バス停

復路 西東京バス軍道バス停