山手線・新宿駅~渋谷駅

山手線・新宿駅~渋谷駅

歩行時間:行動時間 4:50、歩行時間 4:05

歩行時間:行動時間 4:50、歩行時間 4:05 歩行距離:10.9km

歩行距離:10.9km 累積標高差:+42m、-59m

累積標高差:+42m、-59m 往路:JR新宿駅、復路:JR渋谷駅

往路:JR新宿駅、復路:JR渋谷駅 訪問日:2025年3月7日

訪問日:2025年3月7日

コースタイム

コースタイム

新宿駅10:15~太宗寺~新宿御苑10:55~鳩森八幡神社・千駄ヶ谷富士~福臨門12:20/13:00~明治神宮13:05~東郷神社~原宿駅~渋谷駅15:05

新宿駅~太宗寺~新宿御苑~鳩森八幡神社~明治神宮~東郷神社~渋谷駅

新宿駅~太宗寺~新宿御苑~鳩森八幡神社~明治神宮~東郷神社~渋谷駅

東京の中心を走る山手線の街歩き、今回は新宿駅が歩き始めです。夜は歓楽街となる街中にある太宗寺は浄土宗のお寺です。山門の傍には江戸六地蔵と言う大きな銅造りのお地蔵さんがあります。江戸に入る六街道にそれぞれ安置されたというお地蔵さんで、ここ内藤宿は甲州街道の宿場町であったところです。

境内にある焔魔堂には江戸三大閻魔の一つに数えられる大きな閻魔さま、三日月不動堂の傍には塩かけ地蔵が祀られていました。案内板にも紹介されていますが古い歴史の文化財が伝えられるお寺でした。

太宗寺からは僅かに歩くと新宿御苑です。広い園内にはたくさんのお客さん、平日と言うこともあるのでしょうが外国からのお客さんが多いようです。散策路の傍には真っ白なモクレン、ハチジョウキブシと言う花穂が長いキブシもたくさんの花を付けています。

日本庭園には紅梅や白梅、上の池の周辺にはボケのほか早咲きの桜が咲いています。サツマカンザクラはすでに満開の時期を過ぎようとしているようでした。桜の種別はなかなか難しいようで木の名板に「カンザクラ類」と書かれているものもありました。

池のほとりに立つ旧御涼亭は中国建築の建物で昭和天皇のご成婚を記念して台湾在住の有志のより献上されたものと言います。

「水の上の立つご休憩所」と言われるテラスからは雪釣りをした松が湖面に影を映しています。平日で家族連れが少ないこともあるのか、広い芝生はあまり人も多くありませんでした。

新宿御苑を出ると千駄ヶ谷の駅です。周辺には東京体育館、その奥には東京オリンピックのメインスタジアムとなった国立競技場が見え隠れしています。

津田塾大世田谷キャンパスの傍には将棋会館があります。昨年の9月に完成した新しい会館で公式戦の対局室のほか一般の人が参加できる将棋道場なども開かれると言います。

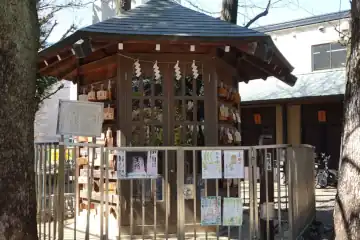

鳩森八幡神社は千駄ヶ谷の鎮守の社です。境内には世田谷の富士塚がありました。寛政元年に造られたもので、岩を組み合わせた中を登って行く登山道には里宮や亀岩、身禄窟、銀名水などがあります。実際に見たことはありませんが亀岩は富士山八合目、蓬莱館の近くにある大岩で近くには蓬莱亀岩八大龍神と言う石碑があると言います。

境内にはこのほか能楽殿、将棋界の発展、棋力向上を祈願する将棋堂がありました。

北参道交差点の中華屋さん福臨門で昼食です。店員の女性は中国出身のようで少し日本語もタドタドシ気味です。メニューがリーズナブルなのか近郷のサラリーマンなども多く訪れるようでかなり混雑していました。

北参道から明治神宮へ、大きな鳥居をくぐると砂利を敷き詰めた参道が始まります。たくさんの外国からのお客さんが拝殿を目指していました。神道の色を濃く残す神社ですが終戦の日に政府要人の参拝などのニースもなく、外国の人から見て靖国神社とは少し違うものなのでしょうか。

参道には献上コモ樽、その反対側には献上葡萄酒樽が置かれていました。献上ワインとは初めて聞いた気がします。

原宿の駅前はたくさんの人で賑わっていました。原宿の表参道は小学生向けのお遊びのメッカとか、派手な洋服を着た女の子も目立ところです。

竹下通りの先には東郷神社があります。日露戦争の日本海海戦を勝利に導いた東郷平八郎を祀った神社です。境内の石灯篭は第一駆逐隊の石灯篭とか、この境内には戦争の名残が今も残っているところなのでしょう。

長泉寺に立ち寄ったのち明治通りをしばらく歩くと渋谷の駅前です。

渋谷駅は工事の真最中で、スクランブル交差点の忠犬ハチ公はフェンスに覆われ、駅の通路もかなり変わっていました。今回も街歩きは渋谷で終点、湘南新宿ラインで自宅に戻ることにしました。