太宗寺(たいそうじ)

太宗寺(たいそうじ)

寺社の種類:浄土宗の寺院

寺社の種類:浄土宗の寺院 山号:霞関山、院号:本覚院

山号:霞関山、院号:本覚院 創建の時期:寛文8年(1668年)、開基:太宗

創建の時期:寛文8年(1668年)、開基:太宗 本尊: 阿弥陀如来

本尊: 阿弥陀如来 札所:新宿山ノ手七福神(布袋尊)

札所:新宿山ノ手七福神(布袋尊) 所在地:東京都新宿区新宿2丁目9ー2

所在地:東京都新宿区新宿2丁目9ー2 訪問日:2025年3月7日

訪問日:2025年3月7日

東京都新宿区にある浄土宗の寺院です。

『太宗寺は1596年頃に僧・太宗が開いた草庵「太宗庵」が前身であり、1668年に内藤正勝の長男重頼から寺地の寄進を受けて創建されました。太宗寺は内藤氏の菩提寺として、歴代藩主や一族の墓地が置かれています。

境内には江戸六地蔵の第三番地蔵菩薩像や閻魔像、奪衣婆像などが安置されており、江戸時代から庶民に信仰されてきました。また、新宿山ノ手七福神の一つである布袋尊像もあります。』(Copilot 2025/3)

不動堂の傍にはたくさんの塩にまみれたお地蔵さんが祀られています。この塩を身体の治したい部分にすり込むとご利益があるとか、治ったら、いただいたお塩の倍の量をお返しするのだと言います。

本堂は昭和20年の空襲で被災し、現在の建物は昭和37年(1962年)コンクリート造りで再建されたたものです。

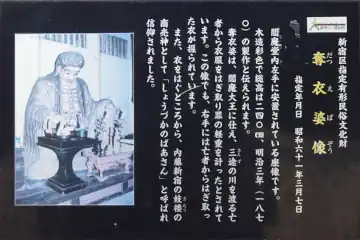

《太宗寺文化財》現地の案内板

《太宗寺文化財》現地の案内板

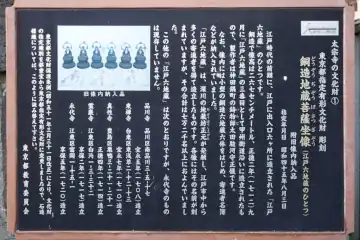

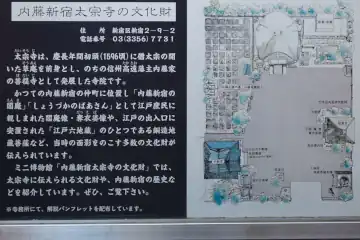

太宗寺は、慶長年間初頭(1596頃)に僧太宗の開いた草庵を前身とし、のちの信州高遠藩主内藤家の菩提寺として発展した寺院です。

かつての内藤新宿の仲町に位置し「内藤新宿の闇魔」「しょうづかのばあさん」として江戸庶民に親しまれた闇魔像・奪衣婆像や、江戸の出入口に安置された「江戸六地蔵」のひとつである銅造地蔵菩薩など、当時の面影をのこす多数の文化財が伝えられています。

《銅造地蔵菩薩坐像》東京都教育委員会

《銅造地蔵菩薩坐像》東京都教育委員会

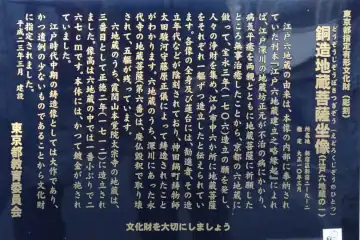

江戸六地蔵の由来は、本像の内部に奉納されていた刊本『江戸六地蔵建立之略縁起』によれば、江戸深川の地蔵坊正元が不治の病にかかり、病気平癒を両親とともに地蔵菩薩に祈願したところ無事治癒したことから、京都の六地蔵に倣って、宝永三年(1706)造立の願を発し、人々の浄財を集め、江戸市中六か所に地蔵菩薩をそれぞれ一?ずつ造立したと伝えられています。各像の全身及び蓮台には、勧進者、その造立年代などが陰刻されており、神田鍋町鋳物師太田駿河守藤原正儀によって鋳造されたことがわかります。六地蔵のうち、深川にあった永代寺の地蔵菩薩(第六番)は、廃仏毀釈で取り壊されて、五?が残っています。

六地蔵のうち、霞関山本覚院太宗寺の地蔵は、三番目として正徳二年(1712)に造立されました。像高は六地蔵の中では一番小ぶりで267cmです。本体には、かつて鍍金が施されていました。

江戸時代中期の鋳造像としては大作であり、かつ遺例の少ないものであることから文化財に指定されました。

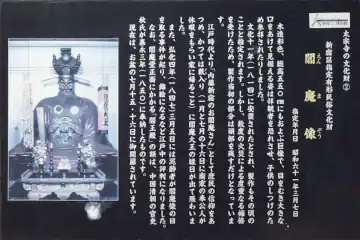

《新宿区指定有形民俗文化財・閻魔像》太宗寺の文化財

《新宿区指定有形民俗文化財・閻魔像》太宗寺の文化財

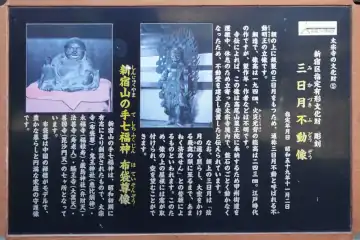

木造彩色、総高550cmにもおよぶ巨像で、目をむき大きな口をあけて見据える姿は拝観者を恐れさせ、子供のしつけのため参拝されたりしました。

文化十一年(1814)に安置されたとされ、製作もその頃のことと推定されます。しかし、数度の火災による度重なる補修を受けたため、製作当初の部分は頭部を残すだけとなっています。

江戸時代より「内藤新宿のお閻魔さん」として庶民の信仰をあつめ、かつては藪入り(一月と七月の十六日に商家の奉公人が休暇をもらい家に帰ること)に閻魔大王の縁日が出て賑わいました。

また、弘化四年(1847)三月五日には泥酔者が閻魔像の目を取る事件が起り、錦絵になるなど江戸中の評判になりました。なお、閻魔堂正面にかかる「閻王殿」の額は、中国清朝の官吏秋氏が嘉永三年(1850)に奉納したものです。現在は、お盆の七月十五・十六日に御開扉されています。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。