多摩川浅間神社

多摩川浅間神社

寺社の種類:旧村社

寺社の種類:旧村社 創建の時期:文治年間(1185年~1190年)

創建の時期:文治年間(1185年~1190年) 御祭神:木花咲耶姫命

御祭神:木花咲耶姫命 本殿の形式:浅間造

本殿の形式:浅間造 境内社:小御岳神社、稲荷神社、三峯神社、阿夫利神社

境内社:小御岳神社、稲荷神社、三峯神社、阿夫利神社 所在地:東京都大田区田園調布1丁目55ー12

所在地:東京都大田区田園調布1丁目55ー12 訪問日:2025年2月8日

訪問日:2025年2月8日

全国にある浅間神社の一社です。社殿は5世紀末~6世紀初の前方後円墳があったところです。

文治年間、北条政子が源頼朝出陣に際して多摩川の畔まで来た際、当地に身につけていたた正観音像をこの丘に建てて創建したといいます。江戸時代には下沼部村の鎮守となっており、太平洋戦争終戦まで村社に列格、明治42年に近隣にあった赤城神社を合祀しています。

参道は田園調布富士という富士塚で黒い溶岩の中に白糸の滝や小御岳石尊、見禄の碑がありました。

多摩川を見下ろす展望台に立つと大山から続く丹沢の山々、あいにく富士山は白い雲の中でした。

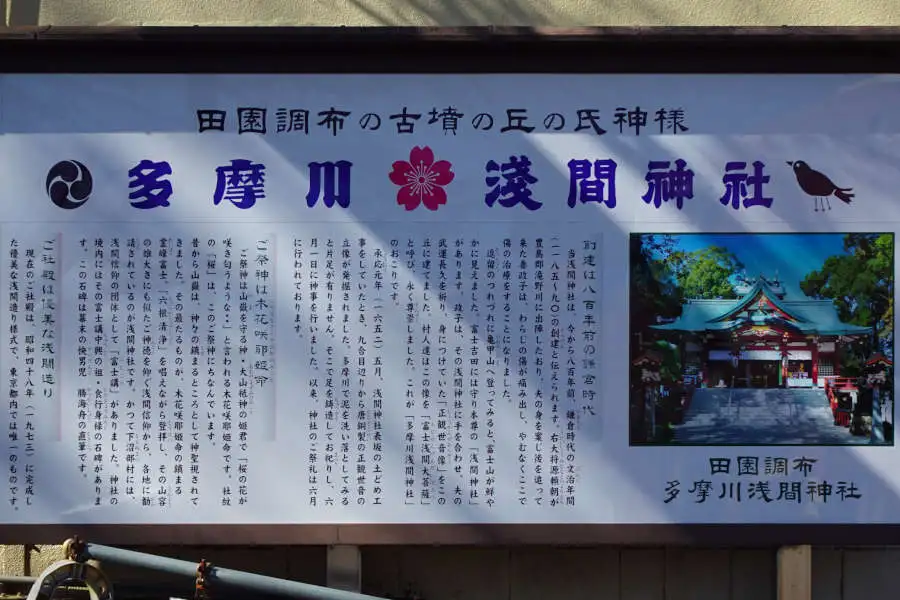

《多摩川浅間神社》現地の案内板

《多摩川浅間神社》現地の案内板

当浅間神社は、今から八百年前、鎌倉時代の文治年間(1185~90)の創建と伝えられます。右大将源頼朝が豊島郡滝野川に出陣したおり、夫の身を案じ後を追って来た妻政子は、わらじの傷が痛み出し、やむなくここで傷の治療をすることになりました。

逗留のつれづれに亀甲山へ登ってみると、富士山が鮮やかに見えました。富士吉田には守り本尊の「浅間神社」があります、政子は、その浅間神社に手を合わせ、夫の武運長久を祈り、身につけていた「正観世音像」をこの丘に建てました。村人達はこの後を「富士浅間大菩薩」と呼び、永く尊ぶしました。これが「多摩川浅間神社」のおこりです。

承応元年(1652)5月、浅間神社表坂の土どめ工事をしていたとき、九合目辺りから唐銅製の正観世音の立像が発掘されました。多摩川で泥を洗い落としてみると片足が有りません。そこで足を鋳造してお祀りし、6月1日に神事を行いました。以来、神社のご祭礼は6月に行われております。

関連記録・コース

関連記録・コース

木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)、神阿多都比売命(かむあたつひめのみこと)、葦津姫命(かやつひめのみこと)

日本神話に登場する神様。古事記では瓊々杵命(ににぎのみこと)の妻となります。富士山の神とされ各地の浅間神社で祀られています。子育ての神、子安神としても篤く信仰されています。

邇邇芸命・瓊瓊杵尊・瓊々杵尊・彦火瓊瓊杵・火瓊瓊杵(にぎにぎのみこと)・天津彦彦火瓊瓊杵尊(あまつひこひこほのににぎのみこと)

日本神話に登場する神様。天照大神(あまてらすおおみかみ)の孫。天忍穂耳尊(あまのおしほみみのみこと)の子。天照大神の命で葦原の中つ国を統治するため、高天原から高千穂峰に天降ったとされる。木花開耶姫(このはなのさくやびめ)を妻とし、彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)を生んだ。