小田原古城

小田原古城

城郭の構造:平山城

城郭の構造:平山城 築城の時期:14世紀末、土肥氏

築城の時期:14世紀末、土肥氏 廃城の時期:-

廃城の時期:- 主な城主:土肥氏、大森氏、北条早雲・北条氏政

主な城主:土肥氏、大森氏、北条早雲・北条氏政 所在地:神奈川県小田原市城山3丁目14

所在地:神奈川県小田原市城山3丁目14 訪問日:2023年3月27日

訪問日:2023年3月27日

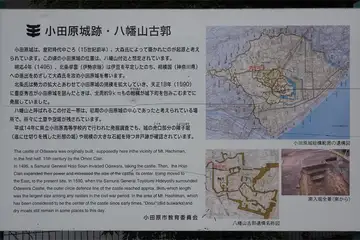

平安時代末期、土肥氏の一族である小早川遠平の居城でした。応永23年(1416年)上杉禅秀の乱で土肥氏が失脚し、代わって大森氏がこれを奪って相模国、伊豆国に勢力を広げました。明応4年(1495年)伊豆国を支配していた伊勢平氏流の伊勢盛時(北条早雲)が大森藤頼より小田原城を奪い、城を拡張しました。

その子の北条氏綱が永正15年(1518年)頃居城とし、以降氏康、氏政、氏直に至る後北条氏五代の居城となりました。

永禄4年(1561年)上杉謙信が越後から13万余の大軍で小田原城を攻めたが、籠城によりこれを撃退、永禄12年(1569年)武田信玄が相模に侵攻、小田原城を取り囲んだが三増峠の戦いで撃退しました。

天正18年(1590年)豊臣秀吉による小田原攻めでは数十万の大軍で小田原城を攻撃しました。関東の北条氏の支城も次々攻め落とし、石垣山に築かれた一夜城の心理的効果もありついに無血開城、氏政、氏照は切腹、氏直は高野山へ追放されました。

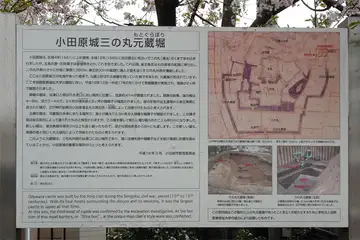

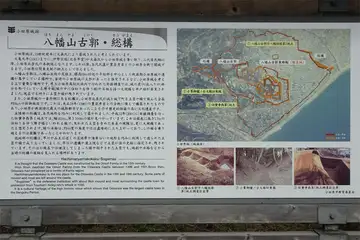

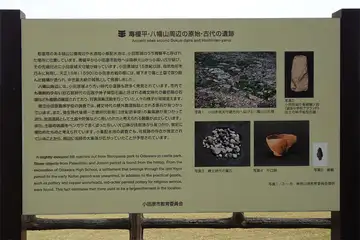

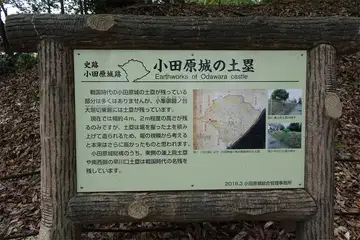

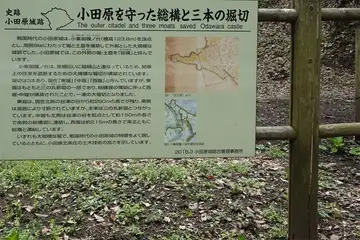

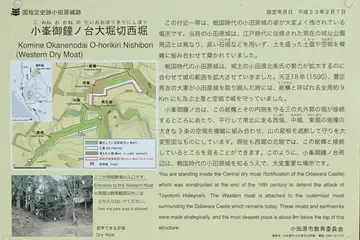

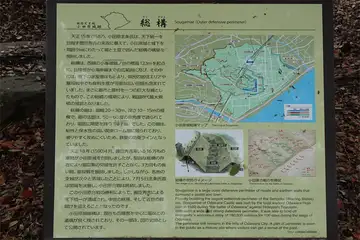

戦国時代の小田原城は現在の小田原城址公園の本丸と八幡山古郭の2つの曲輪があったとされています。上杉謙信、武田信玄の侵攻では2ノ丸近くまで攻め込まれたことから氏康は大軍相手の籠城戦も意識するようになり、城下町まで囲む惣構(そうがまえ)の築造を始めました。惣構には城下の田畑も囲んでおり、籠城中でも食料生産が可能にし城が孤立しても戦える「難攻不落の城」となりました。豊臣秀吉の小田原攻め時点では城と城下町を土塁や堀で囲んだ全長9kmの総構の城塞都市となりました。

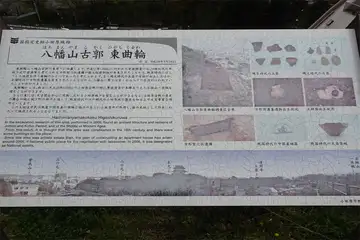

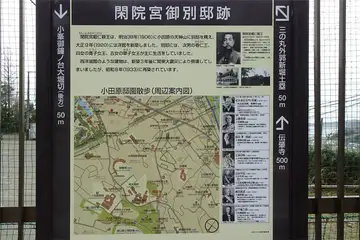

青橋近くには八幡山古郭の東曲輪があります。高層マンションの建設予定地でしたが市民運動で市がこの土地を買い取り八幡山古郭東曲輪として公開されています。

東曲輪の奥には八幡山古郭の中心である本曲輪があったとされていますが住宅地として開発が進み現在は何も見付けることができません。

県立小田原高校のグランド周辺は西曲輪、藤原台があったところです。発掘調査では三味線堀や障子掘跡などが見つかっていると言います。

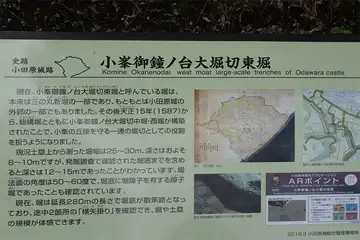

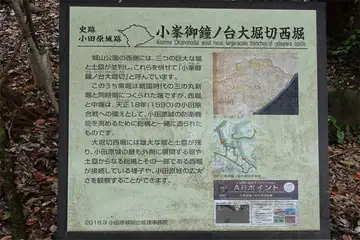

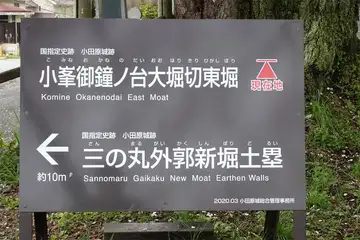

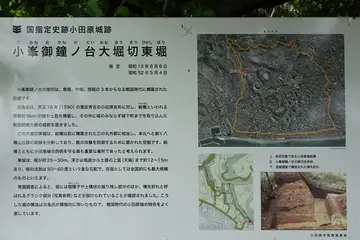

舗装道路は八幡大堀切の跡、招魂碑などが整備された城山公園には小峯御鐘ノ台大堀切があります。箱根山から続く尾根を断ち切るように東堀、中堀、西堀の3本の堀切が設けられています。堀は深いところで12mとか、日本最大級の空堀と言います。

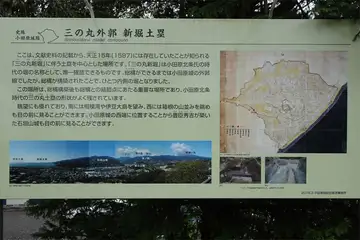

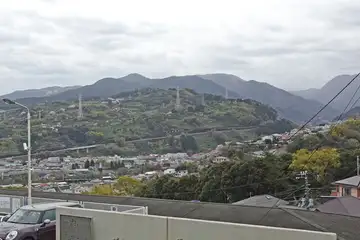

小峯御鐘ノ台大堀切東堀の先には三の丸外郭新堀土塁の案内板があります。ここからは豊臣秀吉が作った石垣山城が見えます。一夜にして目の前に城が現れた北条方はその戦意を喪失し、開城へと進んでいったのでしょう。

八幡山古郭は開発が進み往時の土塁や堀切は失われていますが小峯御鐘ノ台大堀切などはその姿を今に伝えるところでした。

小田原北条氏ゆかりの城

小田原北条氏ゆかりの城

北条早雲(ほうじょうそううん)

1432~1519年、室町後期の武将。後北条氏の祖。初め伊勢新九郎長氏と称し出家して早雲庵宗瑞と号す。駿河の今川氏を頼って次第に頭角を現した。のち堀越公方の足利茶々丸を倒して伊豆韮山にらやまに進出した。小田原を本拠として南関東制覇の基礎を築いた。

北条氏綱(ほうじょううじつな)

1487~1541年、戦国時代の武将。後北条氏第2代。早雲(伊勢宗瑞)の子。1524年(大永4)江戸城に扇谷上杉朝興を攻め川越城に敗走させて武蔵に進出した。鎌倉の鶴岡八幡宮の造営した、

北条氏康(ほうじょううじやす)

1515~1571年、戦国時代の武将。後北条氏第3代。北条氏綱の子。1551年、扇谷上杉氏・山内上杉氏を河越に破り、1561年の小田原城の戦いでは上杉謙信を敗走させた。伊豆・相模・武蔵・上野を領有し後北条氏の全盛期を築いた。

上杉謙信(うえすぎけんしん)、長尾景虎(ながおかげとら)

1530~1578年、戦国時代の武将。越後守護代長尾為景の子。景虎、政虎、輝虎と改名する。越後春日山城にあって北陸地方一帯を領有、小田原北条氏、甲斐武田氏と対抗した。特に武田信玄との川中島の戦いは有名。

武田信玄(たけだしんげん)

1521~1573年、戦国時代の武将。名は晴信。父、信虎を追放して家督を継ぎ信濃に進出する。越後の上杉謙信と川中島で激戦を展開した。1572年、西上の途次三方ヶ原(みかたがはら)で徳川家康を破ったが翌年三河の陣中で病没。軍略家としてすぐれ信玄家法を制定、鉱山開発・治水にも業績をあげた。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

後北条氏(ごほうじょう)

伊勢宗瑞(北条早雲)を始祖とし、氏綱、氏康、氏政、氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名。北条早雲は1476年(文明8年)に今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。

やがて駿河の興国寺城主となり、1491年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。1495年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い関東進出の第一歩をしるした。

堀越公方(ほりごえくぼう)

古河公方に対抗するため上杉氏は幕府に新たな鎌倉公方の下向を求めました。幕府は将軍義政の弟足利政知(あしかがまさとも)を東下させましたが、鎌倉に入ることができず伊豆の堀越に御所を構えました。

延徳3年(1491年)あとを継いだ子の茶々丸が北条早雲に攻められ滅亡。

後北条氏(ごほうじょう)

伊勢宗瑞(北条早雲)を始祖とし、氏綱、氏康、氏政、氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名。北条早雲は1476年(文明8年)に今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。

やがて駿河の興国寺城主となり、1491年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。1495年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い関東進出の第一歩をしるした。

後北条氏(ごほうじょう)

伊勢宗瑞(北条早雲)を始祖とし、氏綱、氏康、氏政、氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名。北条早雲は1476年(文明8年)に今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。

やがて駿河の興国寺城主となり、1491年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。1495年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い関東進出の第一歩をしるした。

北条氏綱(ほうじょううじつな)

1487~1541年、戦国時代の武将。後北条氏第2代。早雲(伊勢宗瑞)の子。1524年(大永4)江戸城に扇谷上杉朝興を攻め川越城に敗走させて武蔵に進出した。鎌倉の鶴岡八幡宮の造営した、

扇谷上杉(おうぎがつやうえすぎ)

上杉重顕を始祖とする上杉氏諸家の一つ。戦国時代には河越城に本拠を移し、武蔵国を拠点とする大名となり、南関東に勢力を扶植した。山内上杉と並び両上杉と称されるが、関東管領を務めたことはない。鎌倉の扇谷に屋敷を置いたことが家名の由来。

山内上杉(やまのうちうえすぎ)

室町時代に関東地方に割拠した上杉氏の諸家のひとつ。足利尊氏・直義兄弟の母方の叔父上杉憲房の子で、上野・越後・伊豆の守護を兼ねた上杉憲顕に始まる家で、鎌倉の山内に居館を置いた。関東管領職も務めた。

後北条氏(ごほうじょう)

伊勢宗瑞(北条早雲)を始祖とし、氏綱、氏康、氏政、氏直と5代にわたり相模の小田原城を本拠として関東に雄飛した戦国大名。北条早雲は1476年(文明8年)に今川家内紛の調停役として歴史の舞台に登場した。

やがて駿河の興国寺城主となり、1491年(延徳3)には足利茶々丸を討って伊豆を平定し韮山城に移る。1495年(明応4)小田原城に大森藤頼を攻めてこれを奪い関東進出の第一歩をしるした。

北条氏康(ほうじょううじやす)

1515~1571年、戦国時代の武将。後北条氏第3代。北条氏綱の子。1551年、扇谷上杉氏・山内上杉氏を河越に破り、1561年の小田原城の戦いでは上杉謙信を敗走させた。伊豆・相模・武蔵・上野を領有し後北条氏の全盛期を築いた。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

小田原征伐(おだわらせいばつ)・小田原攻め(おだわらぜめ)、北条征伐(ほうじょうせいばつ)

1590年豊臣秀吉が天下統一のため小田原の北条氏(後北条氏)を滅ぼした戦い。秀吉は兵農分離による組織化された軍事力と強力な物量作戦を展開し、関東の北条氏の支城を次々と落とし本城小田原城を3ヵ月余にわたり攻囲・降伏させた。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

徳川家康(とくがわいえやす)、東照大権現(とうしょうだいごんげん)

1543~1616年、江戸幕府初代将軍。松平広忠の長男。織田信長と結んで駿河を、豊臣秀吉と和して関東を支配。豊臣秀吉の死後石田三成を関ヶ原の戦いに破り、慶長8年(1603年)征夷大将軍となって江戸に幕府を開いた。武家諸法度などを定めて幕政の基礎を築いた。

上杉謙信(うえすぎけんしん)、長尾景虎(ながおかげとら)

1530~1578年、戦国時代の武将。越後守護代長尾為景の子。景虎、政虎、輝虎と改名する。越後春日山城にあって北陸地方一帯を領有、小田原北条氏、甲斐武田氏と対抗した。特に武田信玄との川中島の戦いは有名。

徳川家康(とくがわいえやす)、東照大権現(とうしょうだいごんげん)

1543~1616年、江戸幕府初代将軍。松平広忠の長男。織田信長と結んで駿河を、豊臣秀吉と和して関東を支配。豊臣秀吉の死後石田三成を関ヶ原の戦いに破り、慶長8年(1603年)征夷大将軍となって江戸に幕府を開いた。武家諸法度などを定めて幕政の基礎を築いた。

織田信長(おだのぶなが)

1534~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。織田信秀の子。桶狭間に今川義元を討って尾張一国を統一。京都に上って比叡山を焼き、浅井氏・朝倉氏を破り、将軍足利義昭(あしかがよしあき)を追放、武田勝頼を三河の長篠に破った。中国出陣の途中、京都本能寺で明智光秀の謀反にあった。

豊臣秀吉(とよとみひでよし)

1536~1598年、安土桃山時代の武将。織田信長に仕え戦功をたて羽柴秀吉と名のった。信長の死後、明智光秀・柴田勝家を討ち、ついで四国・九州・関東・奥州を平定して天下を統一した。

天正13年(1585)関白、翌年太政大臣となり豊臣を賜姓。検地・刀狩りなどを行い兵農分離を促進した。明国征服を志して朝鮮に出兵したが戦局半ばで病没。茶の湯などの活動も盛んで桃山文化を開花させた。

明智光秀(あけちみつひで)

1528~1582年、戦国・安土桃山時代の武将。美濃の生まれ。織田信長に重用されたが、1582年6月2日、京都本能寺に信長を襲い自害させた。山崎の戦いで豊臣秀吉に敗れ逃走中土民に殺された。