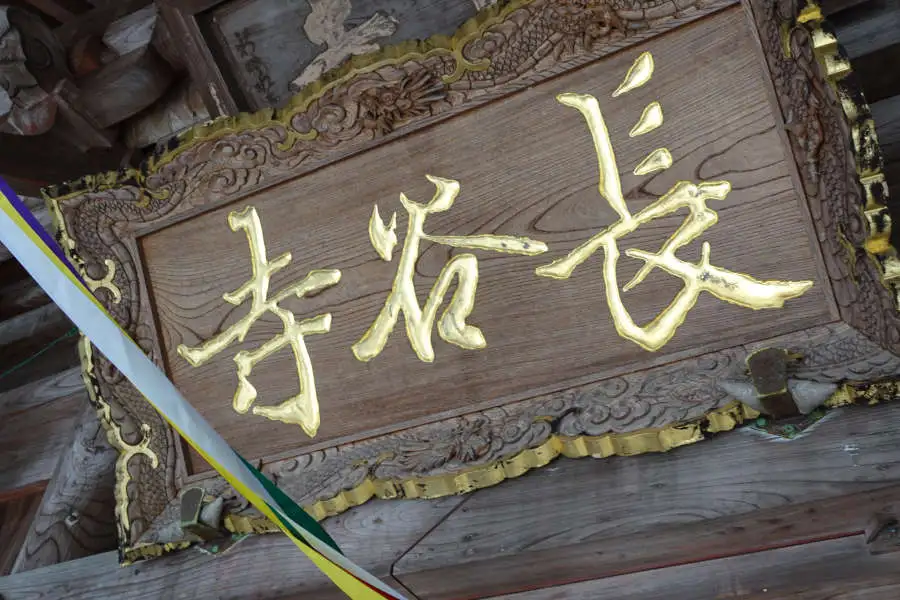

飯山観音(長谷寺・ちょうこくじ)

飯山観音(長谷寺・ちょうこくじ)

寺社の種類:高野山真言宗

寺社の種類:高野山真言宗 山号:飯上山、院号:如意輪院

山号:飯上山、院号:如意輪院 創建の時期:神亀2年(725年)、開山:行基

創建の時期:神亀2年(725年)、開山:行基 本尊:如意輪観音

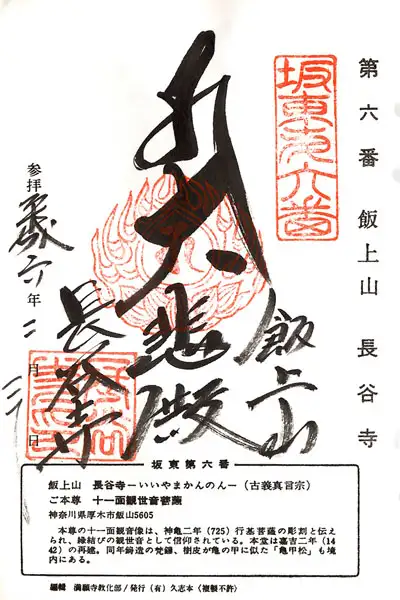

本尊:如意輪観音 札所:坂東三十三箇所6番、東国花の寺百ヶ寺 神奈川6番

札所:坂東三十三箇所6番、東国花の寺百ヶ寺 神奈川6番 所在地:神奈川県厚木市飯山5605

所在地:神奈川県厚木市飯山5605 訪問日:2025年3月30日、1994年2月20日

訪問日:2025年3月30日、1994年2月20日

坂東三十三箇所・鎌倉三十三箇所の第1番札所です。鎌倉最古の寺とされています。

飯山観音は『坂東三十三観音霊場の第六番札所として知られ、「飯山観音」の名称で親しまれています。奈良時代の神亀2年(725年)に行基菩薩によって創建され、大同2年(807年)に弘法大師が教場したことから、領主・飯山権太夫が信仰し伽藍を建立したと伝えられています。

春には約3,000本の桜が咲き乱れ、「あつぎ飯山桜まつり」が開催されるなど、四季折々の美しい景色が楽しめる場所です。また、観音堂には十一面観世音菩薩が安置されており、歴史ある寺院として多くの巡礼者が訪れます。』(copilot 2025/3)

関連記録・コース

関連記録・コース

高野山真言宗(こうやさんしんごんしゅう)

真言宗の宗派である。総本山は金剛峯寺。高野宗・高野派とも呼ばれる。全国に約3700の末寺がある。

如意輪観音(にょいりんかんのん)

六観音または七観音の一つで如意宝珠と法輪の力によって生きとし生けるものを救済するという。延寿、安産、除難の功徳があるとされている。普通は6臂の像で、座像は輪王座。右の第一手は必ず思惟(しゆい)手となるのが特徴。

坂東三十三観音霊場・坂東三十三ヶ所

源頼朝によって発願され、源実朝が西国の霊場を模範として制定したと伝えられてる33ヶ所の観音霊場。神奈川・埼玉・東京・群馬・栃木・茨城・千葉にかけてある札所を巡拝すると1,300キロメートルになると言う。

六観音(ろくかんのん)

六観音は六道輪廻の思想に基づき、六種の観音が六道に迷う衆生を救うという考えから生まれたもの。地獄道 - 聖観音、餓鬼道 - 千手観音、畜生道 - 馬頭観音、修羅道 - 十一面観音、人道 - 准胝観音、天道 - 如意輪観音とされる。天台系では准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音とする。

源頼朝(みなもとよりとも)

1147~1199年 鎌倉幕府初代将軍。義朝の三男。平治の乱のち伊豆蛭ヶ小島に配流される。1180年以仁王もちひとおうの平氏追討の令旨に応じ挙兵。石橋山の戦いに敗れ安房に逃げたが東国武士の来援を得て関東を制し鎌倉にはいって根拠地とした。平維盛の追討軍を富士川に破り弟の範頼・義経を西上させ、85年壇ノ浦で平氏を討滅し全国を平定。全国に守護・地頭を設置、武家政治の基礎を確立。