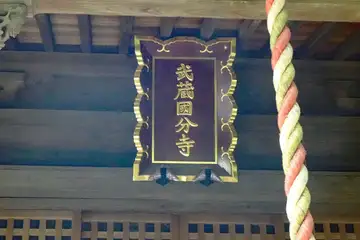

国分寺(武蔵国分寺)

国分寺(武蔵国分寺)

寺社の種類:真言宗豊山派のお寺

寺社の種類:真言宗豊山派のお寺 山号:医王山、院号:最勝院

山号:医王山、院号:最勝院 創建の時期:-

創建の時期:- 本尊:大日如来

本尊:大日如来 札所:関東九十一薬師霊場初番、多摩八十八ヶ所霊場29番

札所:関東九十一薬師霊場初番、多摩八十八ヶ所霊場29番 所在地:東京都国分寺市西元町1丁目13-16

所在地:東京都国分寺市西元町1丁目13-16 訪問日:2023年5月3日

訪問日:2023年5月3日

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、武蔵国国分寺の後継寺院です。

元弘3年(1333年)の分倍河原の戦いで焼失し、建武2年(1335年)、新田義貞により薬師堂が再建されたと言います。その後衰退しましたが、1725年に本堂が再建され、宝暦6年(1756年)頃に薬師堂が再建されたました。

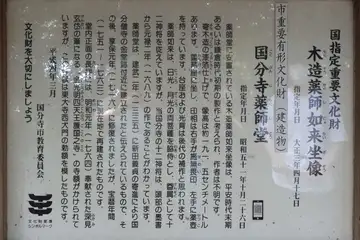

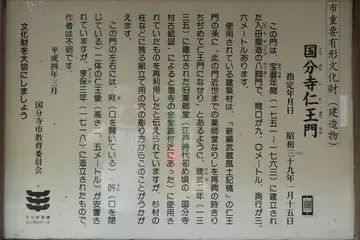

境内には仁王門、石段の上には国分寺市重要有形文化財に指定されている薬師堂があります。

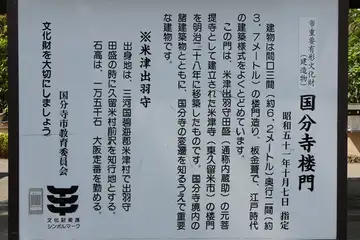

楼門造りの山門は明治28年、東久留米市の米津寺から移築したものとか国分寺の重要有形文化財に指定されています。2回には16羅漢像が祀られていると言います。

本堂には国分寺住職が万葉集に歌われた植物160種を集めて造った植物園があります。この植物園は市の天然記念物に指定されています。ヒトリシズカが「つぎね」、キンモクセイは「つきぬきのかつら」など、現代とは違った呼び方をするものも多いようです。

関連記録・コース

関連記録・コース

真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)

真言宗の新義真言の一派。総本山は奈良桜井市の長谷寺。真言宗智山派と同じく覚鑁(かくばん)を開祖とする。織田信長のため根来寺を追われた専誉(せんよ)が一派を形成した。

大日如来(だいにちにょらい)

真言密教の教主。諸仏、諸菩薩の根元をなす理智体で宇宙の実相を仏格化した根本仏とされる。智徳の表現が金剛界大日、理徳の表現が胎蔵界大日とされ、天台宗では大日如来と釈迦如来は法身、応身で同体とし、真言宗では釈迦如来は顕教の教主とみて異体とする。

聖武天皇(しょうむてんのう)

第45代天皇(在位:724年2月4日~749年7月2日)文武天皇の第一皇子。光明皇后とともに仏教を厚く信仰。全国に国分寺・国分尼寺を置き東大寺を建立して大仏を造立した。陵墓は奈良県奈良市法蓮町の佐保山南陵。

新田義貞(にったよしさだ)

1301~1338年、鎌倉末期・南北朝時代の武将。元弘3年(1333年)鎌倉幕府を滅ぼし建武政権から重用された。のち足利尊氏と対立、兵庫で楠木正成(くすのきまさしげ)とともに九州から東上する尊氏と戦ったが敗れ、恒良・尊良両親王を奉じて越前金崎城によったが落城。藤島の戦いで討ち死にした。

真言宗智山派(しんごんしゅうちざんは)

真言宗の新義真言の一派。宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念仏を加味し、高野山の大伝法院にあって布教に努めた。その教勢が高野本山をしのいだため紛争を生じ1140年円明寺を開いて分立した。

覚鑁(かくばん)・興教大師

平安後期の真言宗の僧(1095~1144年)高野山に大伝法院、密厳院などを建立し、金剛峰寺とともに座主を兼ねたが一山の反対にあい根来に移った。新義真言宗の開祖、伝法院流の祖。

大日如来(だいにちにょらい)

真言密教の教主。諸仏、諸菩薩の根元をなす理智体で宇宙の実相を仏格化した根本仏とされる。智徳の表現が金剛界大日、理徳の表現が胎蔵界大日とされ、天台宗では大日如来と釈迦如来は法身、応身で同体とし、真言宗では釈迦如来は顕教の教主とみて異体とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

文武天皇(もんむてんのう)

第42代天皇(在位:697年8月1日~707年6月15日)天武天皇・持統天皇の孫。草壁皇子の第一皇子。大宝律令を制定。万葉集、懐風藻に入集した。陵墓は奈良県高市郡明日香村栗原の檜隈安古岡上陵。

足利尊氏(あしかがたかうじ)

1305~1358年、室町幕府の初代将軍(在職1338~1358)元弘の乱で建武の中興のきっかけをつくる働きをした。のち後醍醐天皇にそむき1336年光明天皇を擁立し室町幕府を開いて南朝と対立した。夢窓疎石に帰依し天竜寺などを建立。

楠木正成(くすのきまさしげ)

1294~1336年、南北朝時代の武将。河内国の土豪。1331年、後醍醐天皇に呼応して河内赤坂城に挙兵、建武政権樹立に貢献し、河内和泉の守護となった。1336年足利尊氏を兵庫湊川に迎え討つが敗れ、弟正季と刺しちがえて死んだ。