中原街道2・田村十字路から桜ヶ丘駅

中原街道2・田村十字路から桜ヶ丘駅

歩行時間:行動時間 6:19、歩行時間 5:43

歩行時間:行動時間 6:19、歩行時間 5:43 歩行距離:20.0km

歩行距離:20.0km 累積標高差:+165m、-117m

累積標高差:+165m、-117m 往路:神奈中バス・田村十字路バス停、復路:小田急・桜ヶ丘駅

往路:神奈中バス・田村十字路バス停、復路:小田急・桜ヶ丘駅 訪問日:2025年10月30日

訪問日:2025年10月30日

コースタイム

コースタイム

田村十字路9:32、いづつや~神川橋~寒川神社一の鳥居10:11~茅ヶ崎線踏切~中原街道道標10:32~福泉寺~小動神社~観蔵寺~宮原寒川社12:07~製麺食堂あぶみ12:22/53~用田大山道標13:08~用田寒川社13:26~示現寺~御嶽神社~新道橋~庚申塔群~大法寺14:39~庚申塔~厚木飛行場15:10/20~大円寺~引地川新道下橋~桜株十一面観音~桜ヶ丘駅15:51

田村十字路バス停~用田大山道標~大法寺~厚木飛行場~桜ヶ丘駅

田村十字路バス停~用田大山道標~大法寺~厚木飛行場~桜ヶ丘駅

中原街道の街道歩きは田村十字路からです。田村十字路の先は田村の辻、田村通り大山道で歩いたところです。田村の辻には古い大山みちの道標がありました。

近くにはいづつやと言う和菓子屋さん、田村の渡し最中が名物と言います。

田村の辻を右に、車の流れも多い県道44号線を歩くと相模川を渡る神川橋です。川の中には相模取水提、水門の傍に段々になって落ちる流れは魚道なのでしょう。

圏央道の高架橋を超えしばらく歩くと寒川神社の一ノ鳥居です。寒川神社は相模国の一之宮神社、お正月は初詣で賑わうところです。一の鳥居から神社までは1kmほどの道程があるようです。

JR寒川駅の手前で道を左に、細い旧街道を歩くことになります。相模線の踏切からは青空の下に大山がそびえていました。

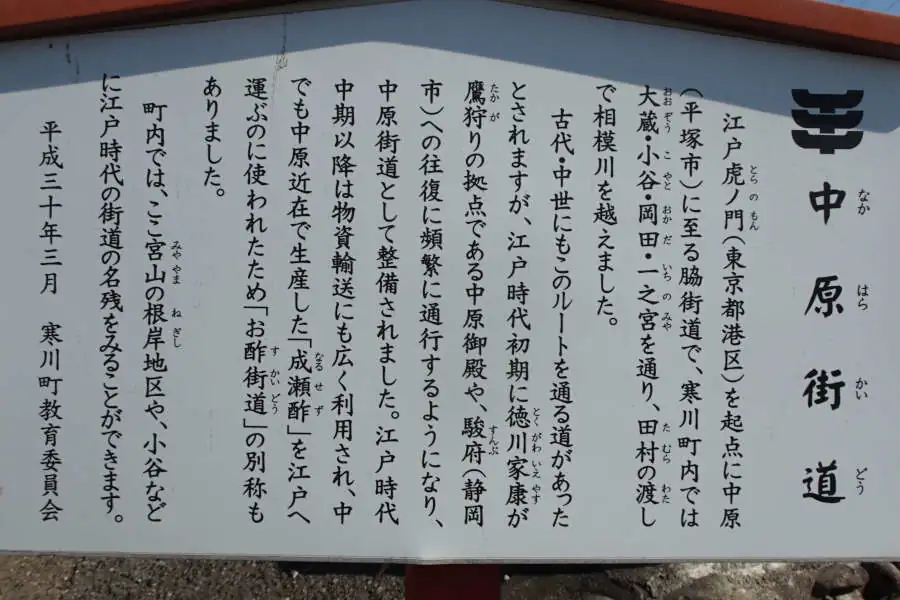

住宅地の中に続く旧街道は墓地の傍から細い右手の道へ、途中には中原街道の案内板がありました。中原街道は江戸時代の初期に整備され、徳川家康の鷹狩の拠点である中原御殿や駿府への往来に利用されるようになりました。江戸中期以降は物資の輸送にも広く利用され、中原付近で生産した「成瀬酢」を運ぶためにも使われ「お酢街道」と呼ばれていたと紹介されていました。

車の流れも多い中原街道、この付近からは比較的真っ直ぐな道が続くようになります。後北条氏が中原街道を整備するときのろしを焚き、それを目印に道を切り開いたため直線区間が多いと言われています。

途中、道を左に折れ福泉寺と小動神社に立ち寄りました。判り難い住宅地の中の道をしばらく歩いたところには古い不動明王の石柱があります。大山道標と似たような不動明王を頭にのせた石柱です。

ここは寒川神社にも近く大山道などに参詣に向かう旅人の路だったのでしょう。

近くの観蔵寺に立ち寄ったのち宮原寒川社を参拝することに、境内の由緒書きには寒川神社を勧請した神社と言います。宮原の地名は寒川神社の宮地であった原野を開墾したことが由来と言います。

多くの車が行き交う中原街道、付近は植木生産、造園業、園芸農業が多いところのようです。しばらく歩いたところに製麺食堂・あぶみと言うラーメン屋さん、鯛ととんこつ味のあぶみラーメンがお勧め、たくさんの若者で賑わっていました。

昼食ののちしばらく歩くと用田の大山道標です。ここは柏尾通り大山みちで歩いたところです。不動明王像を頭にのせた道標には「右・大山〇」と刻まれているようです。

近くには用田寒川社があります。用田の地名は寒川神社の御用田に由来しているようです。ここもまた寒川神社の分霊を勧請した神社ですがご祭神は寒川比女命ではなく誉田別命(応神天皇)、勘定を行った地元氏族(伊東氏)の信仰の関係があったのでしょう。

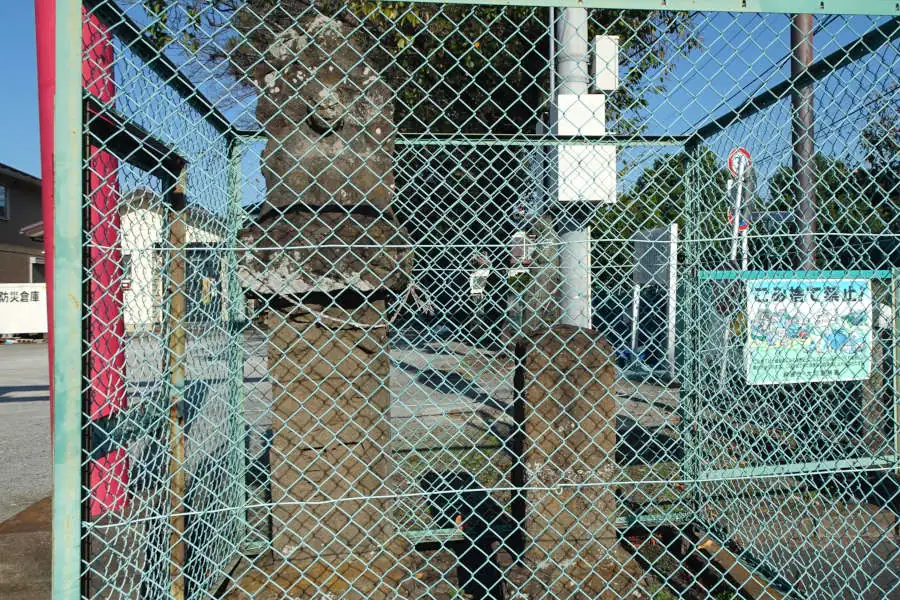

示現寺に立ち寄ったのち新幹線の高架橋を越えます。さらにしばらく歩くと御嶽神社、金網に囲まれた不動明王の石柱があります。やがて県道42号線を越えると道の名は新春日通と変わります。

しばらく歩くと日蓮宗の大法寺、山門の脇には石積みの大小2つのピラミッドが建っていました。「ぴらみ堂」と呼ばれピラミッド型の納骨堂と言います。

緩やかに坂道を登ると左手は厚木飛行場、右手は大和ゆとりの森わんぱく広場です。

厚木飛行場は海上自衛隊の厚木基地と米軍の厚木海軍飛行場があるところ、対潜哨戒機のP-3CやP-1が離着陸の訓練を行っていました。

低空で降下してくる飛行機をカメラに収めようと、大きなカメラを抱えた航空フアンが道端に並んでいました。ここは旧日本海軍の飛行場、中原街道は飛行場建設のとき一部が迂回するよう付け直されたと言います。

厚木飛行場近くには日蓮正宗の大円寺がありました。中原街道を越え緩やかに下ると引地川の新道下大橋です。引地川は厚木飛行場の北、泉の森付近を源流とし藤沢市、鵠沼海岸へと下って行く川です。

小田急線の踏切近くには桜株十一面観音の小さなお堂がありました。

踏切の先を左に折れると桜ヶ丘駅です。今回の中原街道の街道歩きはここが終点、彼方此方の寺社に立ち寄ってこともあり歩程20km、それなりの歩き応えのある道でした。