中原街道1・中原御殿から田村十字路

中原街道1・中原御殿から田村十字路

歩行時間:行動時間 3:25、歩行時間 2:47

歩行時間:行動時間 3:25、歩行時間 2:47 歩行距離:9.6km

歩行距離:9.6km 累積標高差:+20m、-18m

累積標高差:+20m、-18m 往路:JR湘南ライン・平塚駅、復路:神奈中バス・田村十字路バス停

往路:JR湘南ライン・平塚駅、復路:神奈中バス・田村十字路バス停 訪問日:2025年10月24日

訪問日:2025年10月24日

コースタイム

コースタイム

平塚駅10:20~光圓寺~ファミリーマート平塚御殿店~慈眼寺~相州中原御殿之碑11:16~雨宿り11:38~興福順東中原店11:44/12:14(昼食)~真土神社12:42/49~庚申供養塔12:56~一里塚13:21~駒返橋の道祖神・妙楽寺13:26/29~貞性寺~田村十字路バス停13:39

平塚駅~平塚御殿之碑~真土神社~一里塚~田村十字路バス停

平塚駅~平塚御殿之碑~真土神社~一里塚~田村十字路バス停

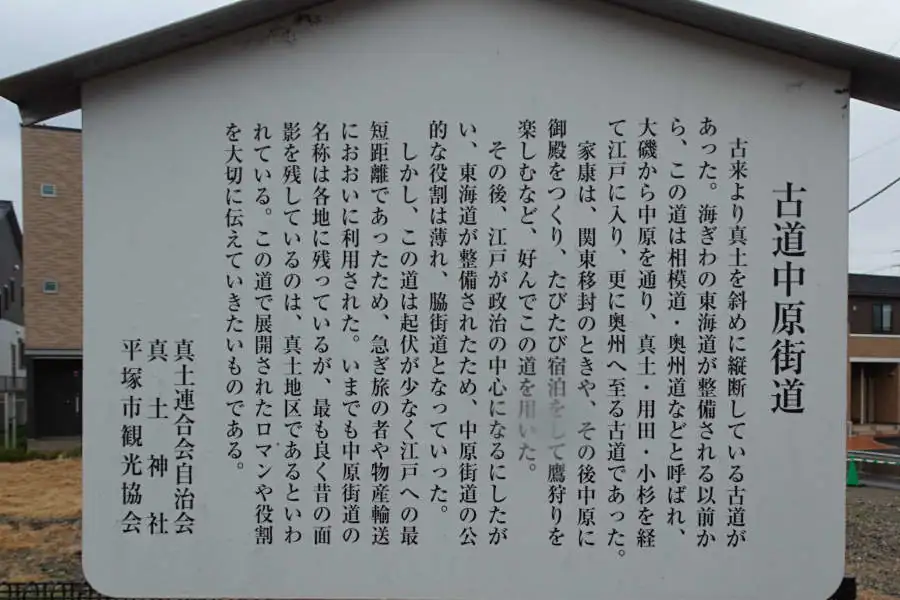

中原街道は平塚御殿から江戸の虎ノ門を結ぶ街道です。一部は延喜式に定められた古代の東海道に含められていたようで、また鎌倉古道の下道とも重なっていたようです。

1590年(天正18年)に関東に移封された徳川家康が江戸入りした際もこの街道を利用したと言われています。

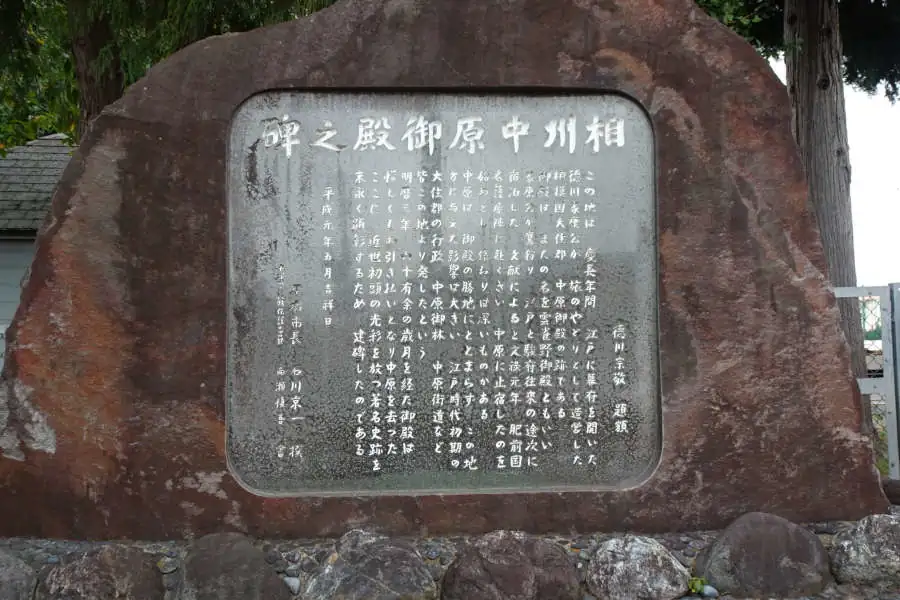

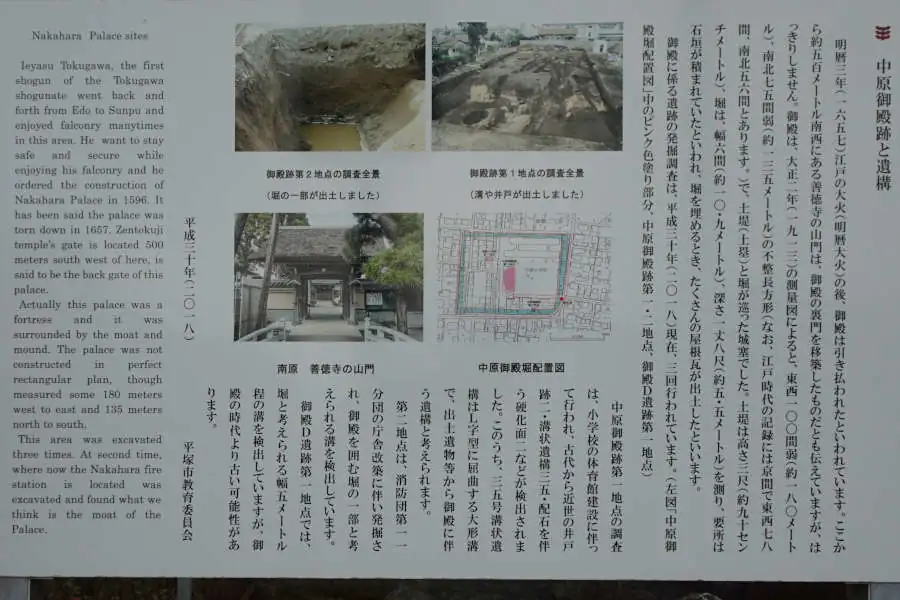

今回の歩きはじめは平塚駅から、国道1号線から住宅地の中を暫く歩いた中原御殿が中原街道のスタート地点になります。江戸時代には幕府により街道の整備が行われ、途中には小杉や下川井に御殿が作られ、将軍の駿府往還や鷹狩にも利用されました。

雨模様の日が続いている10月、天気予報では久しぶりに晴れの予報でしたが空はうす暗い雲に覆われています。

駅前から国道1号線に、赤い鳥居は平塚八幡宮です。相模国一國一社の八幡宮として武家からの崇啓を集めたところと言います。

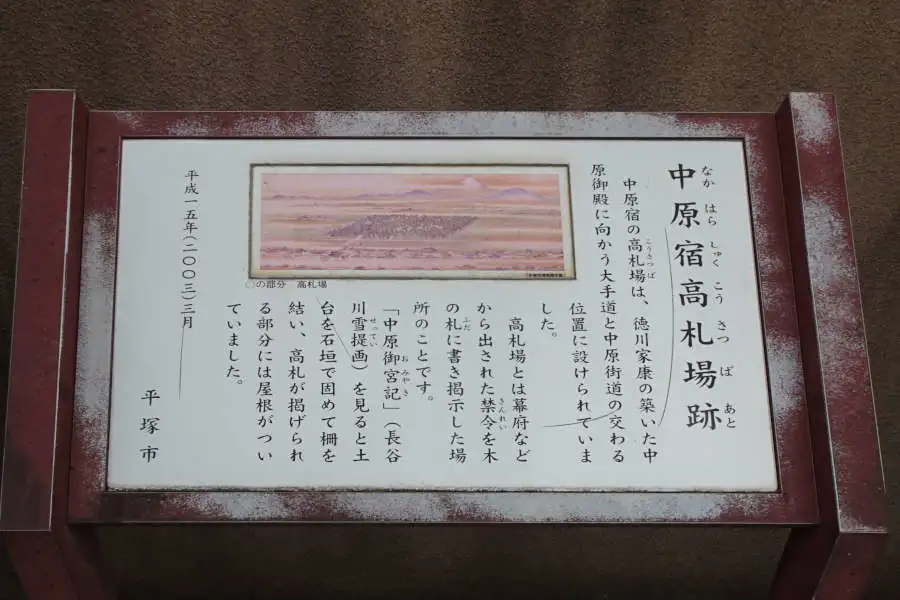

光圓寺、慈眼寺などに立ち寄りながら背丈の低い住宅地の中をしばらく歩くと中原御殿跡です。中原小学校の一帯にあったと言いますが明暦3年(1657年)には引き払われたと言い往時の面影はどこにもありません。

中原2丁目の交差点を越えるとポツポツ雨が落ちてきます。小さな公園の木の下で雨合羽を着ることにしました。

近くには興福順東と言う台湾料理のお店、雨宿りを兼ね少し早いランチです。店員は中国の人か、街歩きの途中で台湾料理のお店を見つけることが多くなってきているようです。

車の流れも多い県道を超えしばらく歩くと真土神社の鳥居です。参道の途中にはかつての中原街道の案内板、近くの真土大塚山から出土したと言う神獣鏡の碑が建っていました。

鳥居の先には真土神社の石柱が建っています。真土神社は神仏習合の神社だったようで鳥居の先には鐘楼があります。案内板には鐘楼には朱雀、玄武、青龍、白虎の四神獣の蟇股が彫られているとか、目の前は朱雀のようですので南側なのでしょう。

降りしきる雨の中、相模四ノ宮・前鳥神社には立ち寄らず住宅地の中を歩くことにしました。少し回り道になるようですが前鳥神社は中原街道の道筋だったのでしょう。

車の流れも多い国道129号線を別れ住宅地の中の旧街道を歩いて行きます。しばらく歩くと古い中原街道の一里塚がありました。石面には「南 中原道 、北 奥州道、 ゑの木需 一里塚跡」と書かれていました。

駒返橋の道祖神から左に折れると妙楽寺です。境内の中央に建つのは鐘楼でしょうか、また近くの案内板によると妙楽寺の閻魔大王は平塚市の文化財に指定されていると言います。

雨は少し激しくなっているようです。たどり着いた貞性寺は日蓮宗の寺院です。境内の日蓮上人像は振りしきる雨に濡れていました。

貞性寺の前は田村十字路のバス停です。その先は田村通り大山道の街道歩きで歩いた田村の辻です。

今回の街道歩きはここまで、10分ほどの待ち時間で少し遅れていた平塚行きのバスがやってきました。

晴れの天気予報でしたが予報は大外れ、最近はスーパーコンピュータも利用して予報精度を上げているということでしたが、秋と夏の空気が関東周辺でぶつかるこの時期の天気予報はなかなか難しいのでしょう。