総持寺

総持寺

寺社の種類:曹洞宗の大本山

寺社の種類:曹洞宗の大本山 山号:諸嶽山

山号:諸嶽山 創建の時期:奈良時代、行基が開基

創建の時期:奈良時代、行基が開基 本尊:釈迦如来

本尊:釈迦如来 札所: 東海三十三観音霊場、鶴見七福神、京浜四大本山

札所: 東海三十三観音霊場、鶴見七福神、京浜四大本山 所在地:神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1-1

所在地:神奈川県横浜市鶴見区鶴見2丁目1-1 訪問日:2023年4月14日

訪問日:2023年4月14日

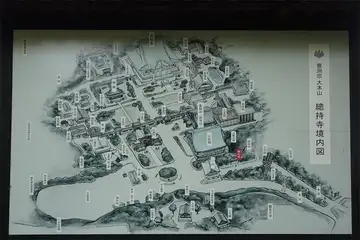

總持寺は、越前の永平寺と並び曹洞宗の大本山です。元は石川県能登にありましたが、明治44年(1911年)に火災により焼失し鶴見に移転してきました。境内には仏殿を中心とし禅宗特有の七堂伽藍を備えた大きな寺院です。

三門の傍には三宝殿があります。総持寺の守護神、荒神様(三宝大荒神)を祀るお堂です。その傍には穴熊稲荷大明神が祀られています。

大きな切妻造り鉄筋コンクリーの建物は三松閣、檀信徒研修道場、各種セレモニーの会場となっており、宿泊施設も整っているところです。かつてここで法話を聞き精進料理をいただいた記憶が残っています。玄関にはモーニングセットのメニューがありました。

相承は 弟子が師から、子が親から学問、法、技芸などを受け継ぐことと言います。曹洞宗では瑩山禅師より仏さまの教えを受け継いだ峨山禅師が曹洞宗の基礎を築かれ、その教えは弟子をはじめ代々の祖師に受け継がれていると言います。向唐門の前の石仏はその姿を現しているのでしょう。

境内の奥には太祖堂、仏殿があります。仏殿は白いキャンバスに覆われ改修の工事中でした。

Blogなどによると境内の宝篋印塔は昭和40年、名古屋の萬松寺から献納された豪潮塔と言います。現地の「被災霊骨奉祀記念」碑によれば「昭和45年(1970)・・・檀信徒の納骨堂である常照殿や隣接の建築物が一瞬のうちに烏有に帰した。総持寺は熟慮の末、宝篋印塔に被災霊骨を合祀した」とされていました。

衆寮は僧堂でしたが、現在は座禅堂として一般に公開されていると言います。入り口には古教照心の扁額、堂内には准胝観音像が祀られていると言います

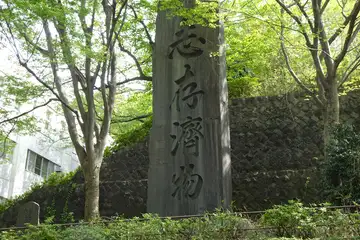

参道には大きな志存濟物の石碑がありました。「貢ぎ物をするつもりがある」と訳せるようですがどのような意味があるのでしょうか

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。