石鎚神社・本社(口之宮)

石鎚神社・本社(口之宮)

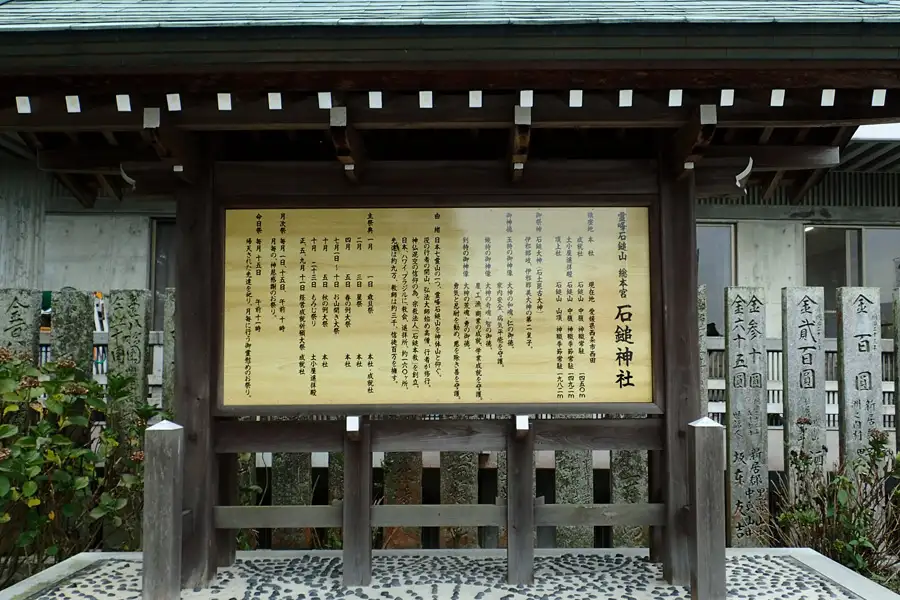

石鎚山神社は石鎚山を御神体とし、本社とロープウェイ山頂にある成就社、石鎚スカイラインの土小屋遙拝所、それと山頂の頂上社があります。

訪問日:2011年10月23日

訪問日:2011年10月23日

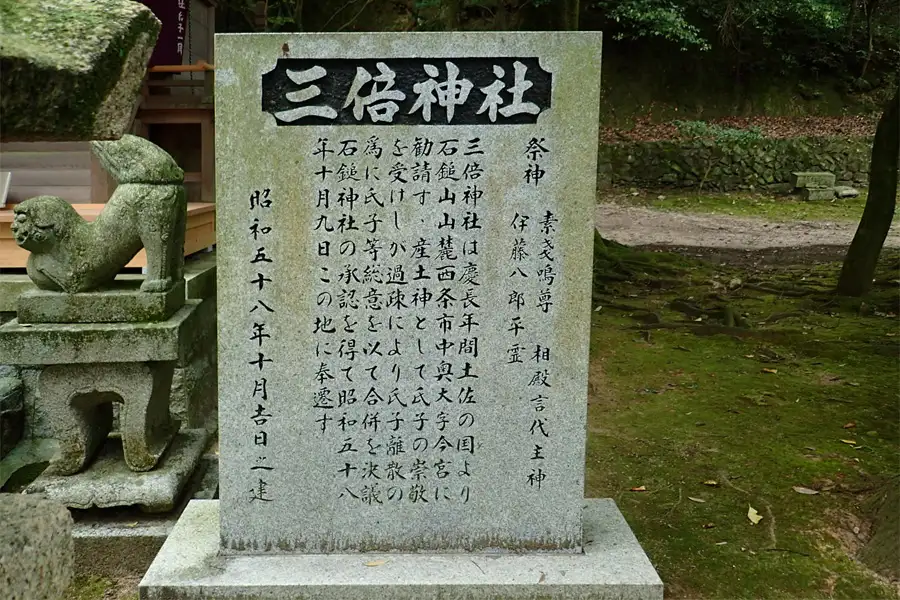

鬱蒼とした杉林の参道わきに駐車場があります。ここから石段を登ると本社の社務所、さらに石段は拝殿へと続いていました。参道には古い石碑のほか三倍神社、方違社などの摂社が祀られています。石鎚山の鎖場を連想させるように、急な石段には一ノ鎖、二ノ鎖と古びた鎖が張られています。

大きな拝殿はコンクリート造り、賽銭箱の前には大小3ツの木槌が置かれています。大きな木槌は数kgもあるようで持ち上げるのもなかなか大変でした。

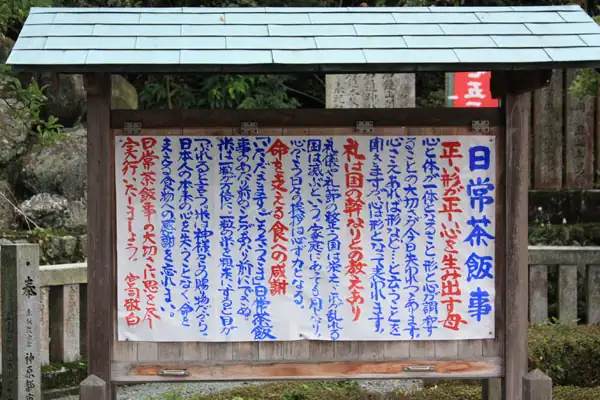

境内からは沈み始めた日を受けた瀬戸内の海を眺めることが出来ます。境内には日常茶飯事と題し宮司さんの説話が紹介されています。正しい形が正しい心、礼は国の幹なり、命を支える食への感謝、確かに今の世の中では忘れかけている事かも知れませんし子供たちにも語り継いでいかなければならないことでしょう。仏教の教えとは一味違う神道の考えなのでしょう。

帰りには祖霊殿を廻って行くことにします。石段を下った所には修験道の祖である円小角の像、その脇には神水が流れ落ちでいます。柄杓ですくい飲んでみましたがそれほど美味しい水とは感じません。やはり山の上で飲む湧水とは一味もふた味も違うようです。

訪問日:2017年9月27日

訪問日:2017年9月27日

参道を進むと本殿へと登る石段です。かつて石鎚山の山頂付近にあった言う太い鉄の鎖が張られています。現在の鎖は機械により製造されていますがここの鎖は、一つ一つを手作りで繋いでいたのでしょう。

現在の本殿は昭和27年(1967年)に造られたものです。拝殿の前には木槌が置かれ患部に当てると、痛みを木槌が吸い取ってくれると言われています。

参拝の後は祖霊殿の階段を下ります。祖霊殿は開山、役小角をはじめ歴代宮司、管長、教師、先達など御霊を祀るところです。神仏混合時代、前神寺が石鎚神社の別当寺を務めていました。祖霊殿はかつての前神寺の本堂と言います。

石段の傍には石鎚山遥拝所があります。その奥には古い鳥居、かつての石鎚山への登山口があったところです。ここから成就社までは直線距離で12km以上、かなり歩程のようです。鳥居の脇の石灯籠には石鉄山と刻まれています。前神寺では石槌山を石鉄山呼んでいたようで神仏混合時代の痕跡はここにも残っていました。

さらに下ると役行者の石像が祀られた神池です。石鎚神社は古い歴史が今も息づいている神社のようでした。

権現造(ごんげんづくり)

本殿と拝殿とを石の間または相(あい)の間でつないだ神社建築様式。平安時代に始まり桃山時代から盛んになりました。日光東照宮本殿が代表的で東照大権現の名をとって権現造と言います。

円小角、役行者、神変大菩薩

7世紀末に大和葛木山にいたという呪術者。修験道の開祖と仰がれ,神変大菩薩の勅諡号を受けた。秩序を乱したので699年に伊豆に流された。山岳信仰と密教とが合流するようになって修験者の理想像とされ、その足跡を伝える説話は多く伝えられている。

円小角、役行者、神変大菩薩

7世紀末に大和葛木山にいたという呪術者。修験道の開祖と仰がれ,神変大菩薩の勅諡号を受けた。秩序を乱したので699年に伊豆に流された。山岳信仰と密教とが合流するようになって修験者の理想像とされ、その足跡を伝える説話は多く伝えられている。

神仏習合(しんぶつしゅうごう)、神仏混淆(しんぶつこんこう)

日本古来の神と外来宗教である仏教とを結びつけた信仰のこと。すでに奈良時代から寺院に神が祀られたり、神社に神宮寺が建てられたりした。平安時代頃からは本格的な本地垂迹(ほんじすいじやく)説が流行し、中世になって両部神道などが成立した。

本地垂迹(ほんちすいじゃく)

菩薩や仏陀がかりに神の姿をとって垂迹するという説、神は権現と呼ばれるようになった。神の正体とされる仏を本地仏と言う。神々に付会される仏は、宗派、信仰、寺院、神社によって異なる。

寺社の種類:県社・別表神社

寺社の種類:県社・別表神社