多門寺

多門寺

寺社の種類:真言宗智山派の寺院

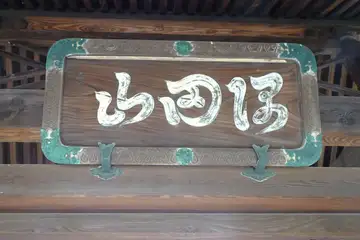

寺社の種類:真言宗智山派の寺院 山号:隅田山、院号:吉祥院

山号:隅田山、院号:吉祥院 創建の時期:ー

創建の時期:ー 本尊:毘沙門天

本尊:毘沙門天 札所:隅田川七福神の毘沙門天、南葛八十八ヶ所霊場79番、荒川辺八十八ヶ所霊場65番、荒綾八十八ヶ所霊場5番、新葛西三十三所観音霊場16番

札所:隅田川七福神の毘沙門天、南葛八十八ヶ所霊場79番、荒川辺八十八ヶ所霊場65番、荒綾八十八ヶ所霊場5番、新葛西三十三所観音霊場16番 所在地:東京都墨田区墨田5丁目31ー13

所在地:東京都墨田区墨田5丁目31ー13 訪問日:2025年6月13日

訪問日:2025年6月13日

墨田区隅田にある真言宗智山派の寺院です。

『平安時代の天徳年間(957~961年)に、現在より北の隅田川神社付近で「大鏡山明王院隅田寺」として不動明王を本尊に創建されました。天正年間(1573~1593年)に当時の住職・鑁海上人が現在地に移し、弘法大師作とされる毘沙門天像を本尊に迎えて「隅田山吉祥院多聞寺」と改称しました。

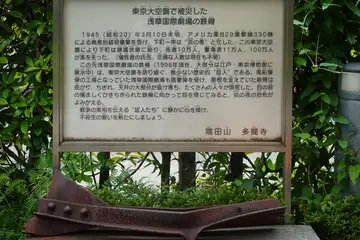

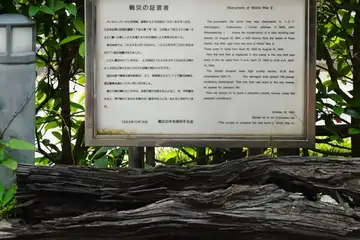

関東大震災や東京大空襲を免れた数少ない木造建築で、特に茅葺切妻造四脚門の山門は、享保年間(1718年焼失後再建)以来現存する墨田区最古の建造物とされています 。

寺名の別名「たぬき寺」は、化け狸退治と供養の伝説に由来します。和尚が夢告により教えを得て、2匹の狸を供養した塚が現存します 。』(ChatGpt.2025/7)

《狸塚のいわれ》

むかし、江戸幕府が開かれる少し前、今の多聞寺のあたりは隅田川の川原の中で草木が生い繁るとても寂しいところでした。大きな池があり、そこにはひとたび見るだけで気を失い、何か月も寝込んでしまうという毒蛇がひそんでいました。

また、「牛松」と呼ばれる大人が5人で抱えるほどの松の大木がありました。この松の根本には大きな穴があり、妖怪狸が住みつき人々をたぶらかしていたのです。

そこで、鑁海和尚と村人たちは、人も寄り付くことが出来ないような恐ろしいこの場所に、お堂を建てて妖怪たちを追い払うことにしました。まず、「牛松」を切り倒し、穴をふさぎ、池を埋めてしまいました。するとどうでしょう、大地がとどろき、空から土が降ってきたり、いたずらはひどくなるばかりです。

ある晩のことでした、和尚さんの夢の中に、天までとどくような大入道が現れて、「おい、ここはわしのものじゃさっさと出て行け、さもないと、村人を食ってしまうぞ。」と、脅かすのでした。

和尚はびっくりして、一心にご本尊さまを拝みました。やがて、ご本尊毘沙門天のお使いが現れて妖怪狸に話しました。

「おまえの悪行は、いつかおまえを滅ぼすことになるぞ。」

次の朝、二匹の狸がお堂の前で死んでいました。これを見付けた和尚と村人たちは、狸がかわいそうになりました。そして、切り倒してしまった松や、埋めてしまった池への供養のためにもと塚を築いたのでした。この塚はいつしか「狸塚」と呼ばれるようになりました。

真言宗智山派(しんごんしゅうちざんは)

真言宗の新義真言の一派。宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念仏を加味し、高野山の大伝法院にあって布教に努めた。その教勢が高野本山をしのいだため紛争を生じ1140年円明寺を開いて分立した。