木母寺

木母寺

東京都墨田区堤通にある天台宗の寺院です。

『平安時代中期の976年に忠円阿闍梨によって創建されたと伝えられています。その由緒は、悲劇の少年・梅若丸を弔うために建てられた念仏堂に始まり、後に「梅若寺」とも呼ばれました。』(copilot.2025/7)

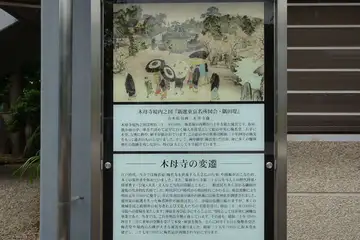

《木母寺由緒沿革》

平安時代中期の貞元元年(九七六)天台宗の僧、忠円阿闍梨が梅若丸の供養のために建てた念仏堂が起源で、梅若寺と名づけて開かれました。

文治五年(一一八九)鎌倉時代、源頼朝が奥州遠征の途中に参拝し、長禄三年(一四五九)室町時代、 太田道濯が訪れ、梅若塚を改修したと伝えられています。

天正十八年(一五九〇)安土桃山時代、徳川家康が参拝し、梅若丸と塚に植えられた柳にちなみ 「梅柳山」の山号が与えられます。

慶長十二年(一六〇七)江戸時代に前関白・近衛信尹が訪れ、柳の枝を筆代わりに「梅」の真字体 「柳」を「木」と「母」とに分け書して以来、木母寺と改名されました。

寛永年間、三代将軍・徳川家光の時代には境内に「隅田川御殿」が建てられ代々の将軍が鷹狩りや隅田川遊覧の休息所として利用され、さらに将軍家に献上するための御前裁畑が作られました。

明治元年(一八六八)神仏分離令に伴う廃仏毀釈のあおりを受け梅若神社となりましたが、明治二十二年(一八八九)に寺院への復帰を果たします。

昭和二十年(一九四五)に米軍の空襲を受けて本堂を焼失し、戦後に復興をとげますが、昭和五十一年 (一九七六)都市再開発法に基づく東京防災拠点建設事業の実施により、現境内へ移転します。

《梅若塚》

境内にある梅若塚は、歌舞伎・謡曲・浄瑠璃等の「隅田川」に登場する文化的旧跡です。 当寺に現存する寺宝絵巻物「梅若権現御縁起」(上中下の三巻から成り、高崎城主・安藤対馬守重治が延宝七年(一六七九)に寄進。墨田区登録文化財)には梅若塚の由来が描かれています。

《梅若権現御縁起》

平安時代の中頃、京都の北白川に吉田少将惟房と美濃国野上の長者の一人娘、花御前という夫婦がおりました。二人には子供がなく日吉大社へお祈りに行きました。

すると、神託によって梅若丸という男の子を授かることができたのです。 梅若丸が五歳の時、父親のが亡くなり梅若丸は七歳で比叡山の月林寺というお寺へ預けられました。

梅若丸は塔第一の稚児と賞賛を受けるほど賢い子共でした。その賢さが災いしたのか比叡山では東門院にいる稚児、松若丸と、どちらが賢いかと稚児くらべにあい東門院の法師達に襲われます。彼らに襲われた梅若丸は山中をさまよったのち、大津の浜へと逃れました。

そこでは信夫藤太という人買いに連れ去られ東国へと向かいます。旅の途中、病にかかってしまった梅若丸は貞元元年の三月十五日、 隅田川の湖畔で

訪ね来て間はば応へよ都鳥 隅田川原のと消へぬと

と句を残し十二歳という若さで命を落としてしまいました。そこに通りかかった天台宗の僧である忠円阿闍梨は里人と塚を築き柳を植え弔いました。

梅若丸が亡くなったあくる年、母は失踪した息子を探し狂女となって東国へと向かいます。

そしてちょうど一周忌の日に隅田川に至り渡し守より梅若丸の死を聞きました。大念仏を唱えると梅若丸の霊が現れ再会を果たしますが梅若丸の姿はすぐに消えてしまいました。

母は墓の傍らにお堂を建立し妙亀尼となって、そこで暮らしますが悲しみのあまり鏡ヶ池に身をなげてしまいます。すると不思議なことに霊亀が遺体を乗せて浮かびあがりました。

忠円阿闍梨はそこに母親の墓所をたて母を妙亀大明神として祀り梅若丸は山王権現として生まれ変わったとのことです。

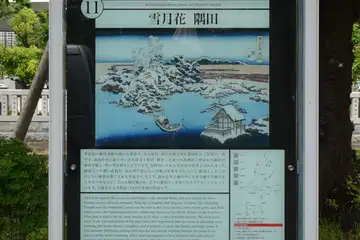

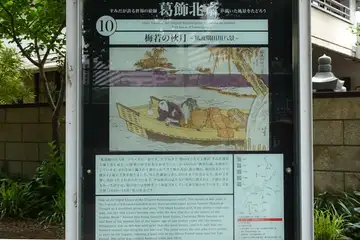

木母寺の案内板

天台宗(てんだいしゅう)

法華経を根本経典とする大乗仏教の一派。575年隋の智顗(ちぎ)が天台山にこもって大成。日本へは奈良時代に唐僧鑑真(がんじん)が初めて伝え、平安初期に最澄が比叡山に延暦寺を建て開宗。のち山門派と寺門派、さらに真盛(しんぜい)派に分かれた。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

鑑真(がんじん)・過海大師・唐大和上(とうだいわじょう)

中国、唐代の高僧。日本律宗の開祖。揚州大明(たいめい)寺で戒律を講じ名声があった。742年日本僧栄叡(ようえい)らの請に応じて来日を志したが海賊や風波の災で5度挫折の後、754年渡来した。

寺社の種類:

寺社の種類: