隅田川神社

隅田川神社

寺社の種類:神社

寺社の種類:神社 創建の時期:ー

創建の時期:ー 主祭神:速秋津日子神(はやあきつひこのかみ)、速秋津比賣神(はやあきつひめのかみ)、鳥之石楠船神(とりのいわくすふねのかみ)、大楫木戸姫神(おおかじきどひめのかみ)

主祭神:速秋津日子神(はやあきつひこのかみ)、速秋津比賣神(はやあきつひめのかみ)、鳥之石楠船神(とりのいわくすふねのかみ)、大楫木戸姫神(おおかじきどひめのかみ) 札所:ー

札所:ー 本殿の形式:ー

本殿の形式:ー 境内社:粟島神社、金神社、天神社、若宮八幡神社、三財稲荷神社

境内社:粟島神社、金神社、天神社、若宮八幡神社、三財稲荷神社 所在地:東京都墨田区堤通2丁目17ー1

所在地:東京都墨田区堤通2丁目17ー1 訪問日:2025年6月13日

訪問日:2025年6月13日

東京都墨田区堤通にある神社です。

『水の神様を祀る神社で、古くは「水神社」「浮島宮」とも呼ばれていました。隅田川流域の守り神として、船頭や水商売の人々から深く信仰されてきた歴史があります。

源頼朝が治承4年(1180年)に暴風雨に遭い、水神に祈願したことがきっかけで社殿を造営したと伝えられています。』(copilot.2025/7)

参道には狛犬ではなく「狛亀」が置かれていました。週末にがお祭りが行われるようで出店などの用意が始まっていました。

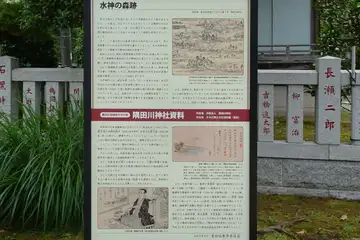

《隅田川神社社殿》 現地案内板

隅田川神社社殿は、元来ここから一〇〇メートルほど 北側にありましたが、首都高速道路向島線の建設に伴い、昭和五十年(一九七五)頃、ここへ移されました。

建築形式は、正面一間・側面二間・背面二間の本殿、正面一間・側面二間の幣殿、正面三間・側面二間の拝殿からなる、いわゆる権現造の複合社殿です。

棟札によれば、この社殿は、嘉永元年(一八四八)再建の旧社殿が安政江戸地震により倒壊したことから新築されました。拝殿が安政五年(一八五八)、その奥の幣殿・本殿がそれぞれ元治元年(一八六四)の建築です。

また、当時の大工の名前も確認でき、拝殿が酒井兼次郎・手塚巳之助・同源次郎の三人、幣殿・本殿が手塚伊織に よる建築であったことが知られます(いずれも浅草在住の大工)。

この社殿は、大正十三年(一九二四)に屋根が瓦葺から銅板葺へ変更されましたが、破風などの屋根飾りのほか、足先の大きい暮股や虹梁、本殿脇障子の彫刻が、江戸時代後期から幕末頃の特徴を示しています。

隅田川神社社殿は、このように建築年と作者が明らか であり、かつ建築当時の意匠を良好にとどめた貴重な江戸時代の神社建築です。こうしたことから、今和二年八月二十七日付けで墨田区登録有形文化財に登録されました。

令和三年九月 墨田区教育委員会