千人同心屋敷跡

千人同心屋敷跡

観光地の種類:史跡

観光地の種類:史跡 所在地:東京都八王子市追分町11

所在地:東京都八王子市追分町11 訪問日:2025年4月17日

訪問日:2025年4月17日

『江戸時代に八王子に設置された八王子千人同心の屋敷跡の一部で、甲州街道沿いに位置していました。千人同心は、もともと武田氏の家臣団の一部であり、徳川家康によって組織され、江戸の西側の防衛や日光東照宮の警護を担っていました。』(copilot 2025/4)

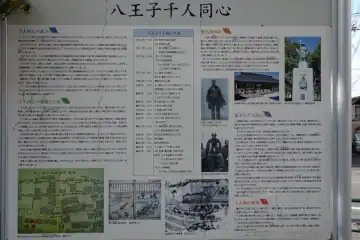

《八王子千人同心》現地案内板から抜粋

《八王子千人同心》現地案内板から抜粋

■ 千人同心の成立

八王子千人は江戸時代に千人町と付近の村々に分かれて住んでいた半士半農の武士集団で、そのもとは甲斐の・小人頭と配下の小人(同心)たちにあります。

天正10年(1582)。武田氏が滅び、同年6月織田信長が本能寺の変で死亡すると、甲斐国は徳川家康が治めるようになります。家康は武田氏の家臣を取り立て、その中で9人の小人頭を武田時代と同様に甲州の国境9か所の道筋奉行に任じました。

天正18年(1590)、八王子城が豊臣秀吉の小田原城攻めの時に落城した後、徳川家康は関東に領地換えとなり、小人頭と配下約250人を八王子(現在の元八王子)に移し、落城後の城下警備にあたらせました。

天正10年(1591)、頭を1人増し、同心も北条やその他の浪人を加え500人とし、戦乱がおさまりきらない時代には戦闘部隊として、朝鮮出兵時に肥前名古屋などにも出陣していました。

文2年(1593)、小頭人と小人たちは現在の千人町に拝領屋敷地を与えられ、元八王子から移転します。千人町に移された理由としては、八王子城下の混乱が静まったこと、甲州口の押えとして江戸の西を守ること等があります。

慶長4年(1599)、関ヶ原の戦いを前にして、代官頭・大久保長安の指示により1000人に増員され、文字どおり「八王子千人同心」が成立しました。

「千人町」はから呼ばれていたのではなく、「五百人町」と呼ばれていたことが記録にあり、「千人心人町」と呼ばれるようになったのは、しばらくたった寛永年間(1624~)頃からと言われています。またこのあたりは千人頭・原家の屋敷があった場所です。

■ 千人同心の組織と公務

千人町に住んでいたのは頭10人と同心約100人で、他の同心は付近の村々に住んでおり、幕末の嘉永7年(1854)組頭・二宮光鄰が作成した「番組合之縮図」によると、当時の同心在住村は、東は三鷹市、川崎市登戸、南は相模原市、西は津久井郡、北は飯能市と広域にわたっていました。

千人頭10人は幕府・鑓奉行配下の旗本(将軍の直臣で1万石未満の者)身分で今の横浜市都筑区、千葉県市原市などに200万~500石の知行地を与えられていました。1人の千人頭に10人の組頭と90人の平同心が属し、各組100人の組織でした。同心は将軍の直臣であっても、お目見え以下(将軍に謁見する資格がない)の身分で、日常は農業を営んでおり、公務の時には武士となる珍しい集団でした。

当初は関ヶ原の戦いや、大坂冬の陣、夏の陣に従軍するなど軍事的な役割を担っていましたが、戦乱がおさまるとともに家康の日光への改葬のお供、将軍の日光東照宮への社参のお供、江戸城修築の警備、将軍上洛のお供などを勤め、慶安4年(1651)日光に三代将軍家光の墓が作られると、翌慶安5年に「日光火の番」を命じられ、幕末に至るまでの公務の中心となります。

日光火の番は東照宮の警備、防火、消火をおこなうもので、最初は、頭2人と属する同心50人ずつ100人が50日で交代するものでしたが、寛政3年(1791)からは頭1人同心50人が半年で交代することとなり、慶応4年(1868)まで、216年間に1030回にのぼりました。

故郷から離れ、寒い日光での勤番は厳しいものでしたが、武士の身分として勤務する千人同心のほとんど唯一の公務でもありました。