日野八坂神社

日野八坂神社

東京都国立市にある八坂神社です。『日野の総鎮守として知られています。創建は応永5年(1398年)とされ、もともとは「牛頭天王社」として祀られていましたが、明治時代の神仏分離により「八坂神社」に改称されました。

本殿は寛政12年(1800年)に建造され、精巧な彫刻が施された美しい社殿として、日野市の指定文化財にもなっています。また、境内には八幡社や山王社(日枝神社)などの境内社もあります。』(copilot 2025/4)

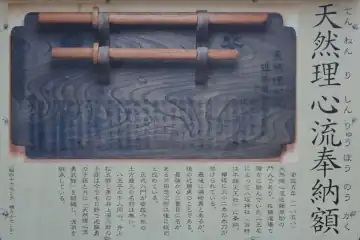

奉納された天然理心流の奉納額には新選組の近藤勇や沖田総司、八王子千人同心の井上松五郎に名があると言います。

《八坂神社本殿》日野市教育委員会の案内板

《八坂神社本殿》日野市教育委員会の案内板

本殿は棟札によると寛政12年(1800年)に再築され、大工棟梁は武蔵国大里郡上吉見領村の須永伊右工門源国信・須永織衛源信安父子であることがわかる。

一間社々殿としてはかなり大規模なもので、間ロニ間(4.06m)・奥行二間半(1.95m)・棟高五間(約9m)である。総欅造りで柿葺き、流造りの正面屋根に千鳥破風と軒唐破風を設けている。

建物の壁面は床上・床下・柱・梁・貫及び高欄にいたるまでその木部に中国故事や獅子頭、菊花等の浮彫り・透彫りの文様を彫るなど、きわめて装飾的な社殿となっている。ただし、すべて素木で彩色はない。

彫刻の一部は明治3~5年に、仲井の彫刻師平野治助による修理を経ている。

総体に欅白木による精徴な彫刻が施された優美で華麗な社殿建築であり、多摩地域における江戸時代後期の神社建築・装飾彫刻の枠を集めた建築作品として貴重である。なお、現在本殿は神明造りの覆屋で保護されている。

〔構造形式〕一間社流造り 正面千鳥破風及び軒唐破風付き 柿茸

令和6年(2024年)3月 日野市教育委員会

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

宇迦御魂命・宇迦之御魂神・倉稲魂命(うかのみたまのみこと)

古事記、日本書記に登場する神です。須佐之男命と神大市比売の子です。農耕の神、商工業の神、商売繁盛の神としても信仰されていて全国の稲荷神社で祀られています。

大山咋神(おおやまくいのかみ)

大年神(おおとしかみ)と天知迦流美豆比売(あまちかるみずひめ)との間に生まれた神で、須佐之男命(すさのうのみこと)の孫にあたります。松尾さまの愛称で全国的に崇められる酒づくりの神です。

伊弉諾尊・伊邪那岐命(いざなぎのみこと)

古事記に登場する神、伊弉冉尊(いざなみのみこと)とともに天つ神の命でおのころ島をつくって天降り、国生みと神生みを行った男神です。

黄泉国(よもつくに)の汚穢(けがれ)を禊(みそぎ)した際に、天照大神(あまてらすおおみかみ)、月読尊(つきよみのみこと)、素戔嗚尊(すさのおのみこと)などの神が生まれました。

天照大神、天照大御神(あまてらすおおかみ)、大日女尊(おおひるめのみこと)・大日霊貴神(おおひるめのむちのかみ)

日本神話で高天原(たかまがはら)の主神。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)の娘。太陽神であり皇室の祖神として伊勢神宮の内宮に祭られています。

素戔嗚尊(すさのおのみこと)の乱暴に天の岩戸にこもり国中が暗闇になったという岩戸神話や孫の瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)を葦原中国に降臨させた天孫降臨の神話が知られています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

素戔嗚尊・須佐之男命(すさのうのみこと)

日本神話に登場する神で出雲神話の祖神とされています。伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)の子で天照大神の弟とされています。

高天ヶ原で多くの乱暴を行ったことで天照大神が怒り天の岩戸にこもり、高天ヶ原から追放されました。出雲に下り八岐大蛇を退治し奇稲田姫命(くしなだひめ)を救ったとされています。

寺社の種類:旧村社

寺社の種類:旧村社