高安寺

高安寺

寺社の種類:曹洞宗

寺社の種類:曹洞宗 山号:龍門山、院号:等持院

山号:龍門山、院号:等持院 創建の時期:ー、開山:大徹心悟、開基: 足利尊氏

創建の時期:ー、開山:大徹心悟、開基: 足利尊氏 本尊:釈迦牟尼仏

本尊:釈迦牟尼仏 札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場第33番札所(結願寺)

札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場第33番札所(結願寺) 所在地:東京都府中市片町2丁目4ー1

所在地:東京都府中市片町2丁目4ー1 訪問日:2025年4月9日

訪問日:2025年4月9日

東京都府中市にある曹洞宗のお寺です。山門や本堂は東京都選定歴史的建造物に指定され、境内には弁慶が写経に使用したとされる弁慶硯の井戸、藤原秀衡の館跡に祀られたという稲荷社があります。

多摩川三十四ヶ所観音霊場の結願のお寺にもなっています。

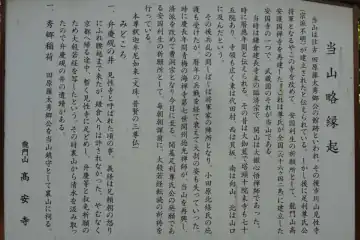

《弘安寺略縁起》 現地の案内板

当山は往古田原藤太秀郷公の館跡といわれ、その後市川山見性寺(宗派不明)が建立されたと伝えられている。しかし後に足利尊氏公将軍となるやこの寺を改めて、安国利生の祈願所として、龍門山高安護国禅寺を再建した。これは尊氏が全国(六十六ヶ国二島)に建立した安国寺の一つで、武蔵国のそれが当山である。

当時は鎌倉建長寺末の臨済宗で、開山は大徹心悟禅師であった。

時に暦應年間と伝えられる。その昔は大伽藍で塔頭十院末寺も七十五院あり、寺領も広く東は代田村、西は貝坂、南は向山、北は山口に及んだという。

その後兵乱の間しばしば将軍家の陣所となり、小田原北條氏の庇護も受けたが、暦年の兵戦を経て衰えて大刹の姿も失っていった。

時に慶長年間青梅の海禅寺第七世関州德光禅師が、当山を再興し、済派を改めて曹洞宗となり今日に至る。開基足利尊氏公の発願である安国利生の祈願所として、毎朝朝課前に、大般若経転読の祈祷を行っている。

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。