西光寺

西光寺

寺社の種類:天台宗の寺院

寺社の種類:天台宗の寺院 山号: 長谷山、院号:聖天院

山号: 長谷山、院号:聖天院 創建の時期:応永2年 (1396年)(推定)

創建の時期:応永2年 (1396年)(推定) 本尊:阿弥陀如来

本尊:阿弥陀如来 札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場第3番、調布七福神(大黒天)

札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場第3番、調布七福神(大黒天) 所在地:東京都調布市上石原1丁目28ー3

所在地:東京都調布市上石原1丁目28ー3 訪問日:2025年4月9日

訪問日:2025年4月9日

東京都調布市にある天台宗の寺院です。『多摩川三十三ヶ所観音霊場の第3番札所となっています。

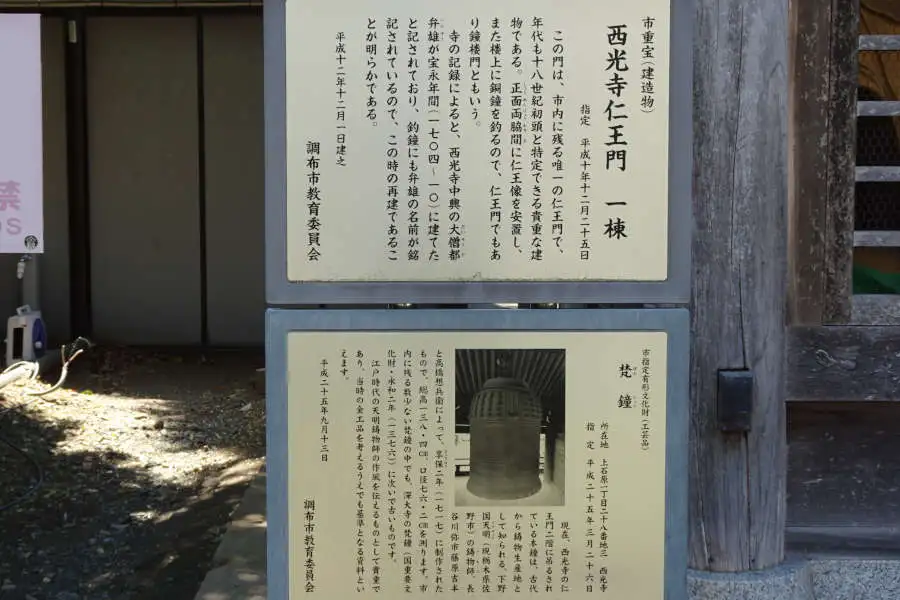

応永2年(1396年)に創建されたと推定されており、本尊は阿弥陀如来三尊です。境内には仁王門や観音三十三身像などの文化財があり、特に観音三十三身像は「江戸の彫刻の中でも最高級の彫技がみられる」と評価されています。』(copilot 2025/4)

《新選組局長・近藤勇》現地の案内板

《新選組局長・近藤勇》現地の案内板

近藤勇は天保五年(一八三四年)武蔵国多摩郡上石原村(現調布市野水一―六)宮川久次郎の三男として生まれ、幼名勝五郎、幼い頃より武芸に親しみ、嘉永元年天然理心流近藤周助に入門、二年近藤家の養子となり、文久元年天然理心流宗家四代目を襲名、府中六所宮で襲名披露の野試合を行った。

文久三年、幕府が組織した浪士隊に応募、将軍上洛の警護のため京都に行き会津藩お預かり新選組を結成、局長として洛中の治安の維持にあたる。中でも元治元年六月浪士達が画策した京都の大惨事を未然に防いだ功績で、幕府と朝廷から恩賞を受けた池田屋事件での活躍はあまりにも有名である。

然しながら世情の移り変わり激しく、慶応三年将軍徳川慶喜は大政を奉還し、翌四年の鳥羽伏見の戦いに破れたので、傷心のうちに暮艦富士山丸で江戸に帰った。

その年三月、近藤は将軍慶喜から許された大名格(若年寄格)として大久保剛と改名、甲陽鎮撫隊を編成し、甲州街道を甲府に向けて出陣した。途中思い出多い故上石原では、長棒引戸の駕籠を降り小性を従えて、遥か氏神様の上石原若宮八幡宮に向かって戦勝を祈願して西光寺境内で休息、門前の名主中付勘六家で歓待をうけたのち、多くの村人に見送られながら出立し村境まで歩いた。天下に知られた英雄がふるさとへ錦を飾ることはできたが、戦況利あらず勝沼の柏尾山の戦いに敗れ慶応四年四月下総流山(千葉県流山市)で大久保大和として西軍に出頭、同月二十五日江戸板橋で刑死、時に僅か三十五歳波瀾万丈の生涯をじた。

会津藩主、松平容保は【貫天院殿純忠義大居士】の法号を贈りその功績を称えている。

調布市「近藤と新選組の会」は、没後百三十年を記念し、近藤勇座像建立委員会を設け、近藤勇に関わる史実と史跡を末永く伝えるとともに、調布市の観光事業の一助になることを願い甲陽鎮撫隊所縁の地西光寺に座像を建立することとした。

奇しくも、人々の安全を守りながら甲陽鎮撫隊をも見送った常夜灯、公武合体を勝ち取るため一身を捧げた近藤勇像、西郷隆盛らが明治政府に反旗をひるがえした西南戦争に従軍した地元出身の人々の招魂碑がここに集設されたことは、改めて歴史の流れを伝えるものとして意義深い。

《木造観音三十三身立像 三十四体》現地の案内板

《木造観音三十三身立像 三十四体》現地の案内板

観音経(法華経観世音菩薩普門品)によれば、観音菩薩はすべての衆生を救うため、教えを説く相手や状況に応じてその身を三十三の姿に変化するといい、それを称して「応現身」や「変化身」と呼びます。本群像は、三十三身のうち執金剛神が阿形・吽形の二体あるため、計三十四編になります。

ヒノキ材の寄木造りで、玉眼をはめ込み、彩色が施されています。像高は三十四・三cm~四十・七cm。台座裏に「元禄十一戊寅三月吉日長谷川五兵衛尉藤原正明」の墨書銘があり、元禄十一年(一六九八)、六十二世恭弁と有縁の旗本長谷川正明によって寄進されたことがわかります。また、仏身など六幅の像内に仏師などの名を記した紙片が、宰官婦女身など四体の像内に法華経普門品が一帖ずつ納められていました。

明治十二年(一八七九)の火災で観音堂が焼失した際、頭部や手足を失ったものもありましたが、平成四年(一九九二)、彫刻家斉藤高徳によって復元修理が行われました。現在、昭和五十九年(一九八四)に再建された観音堂に安置されています。

江戸時代中期の彫刻として造形的に優れており、制作が明らかな点でも貴重な群像です。また、歴史資料としても重要なものです。

調布市教育委員会

天台宗(てんだいしゅう)

法華経を根本経典とする大乗仏教の一派。575年隋の智顗(ちぎ)が天台山にこもって大成。日本へは奈良時代に唐僧鑑真(がんじん)が初めて伝え、平安初期に最澄が比叡山に延暦寺を建て開宗。のち山門派と寺門派、さらに真盛(しんぜい)派に分かれた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

鑑真(がんじん)・過海大師・唐大和上(とうだいわじょう)

中国、唐代の高僧。日本律宗の開祖。揚州大明(たいめい)寺で戒律を講じ名声があった。742年日本僧栄叡(ようえい)らの請に応じて来日を志したが海賊や風波の災で5度挫折の後、754年渡来した。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。