金龍寺

金龍寺

寺社の種類:曹洞宗単立の寺院

寺社の種類:曹洞宗単立の寺院 山号: 大雲山

山号: 大雲山 創建の時期:建永元年(1206年)、開山:岳応守英

創建の時期:建永元年(1206年)、開山:岳応守英 本尊:釈迦如来

本尊:釈迦如来 札所:ー

札所:ー 所在地:東京都調布市西つつじケ丘2丁目14ー1

所在地:東京都調布市西つつじケ丘2丁目14ー1 訪問日:2025年3月26日

訪問日:2025年3月26日

東京都調布市にある曹洞宗単立の寺院です。

金龍寺は『曹洞宗系の単立寺院です。山号は「大雲山」で、本尊は釈迦牟尼仏です。創建は1206年とされ、歴史的な背景を持つ寺院です。』(copilot 2025/3)

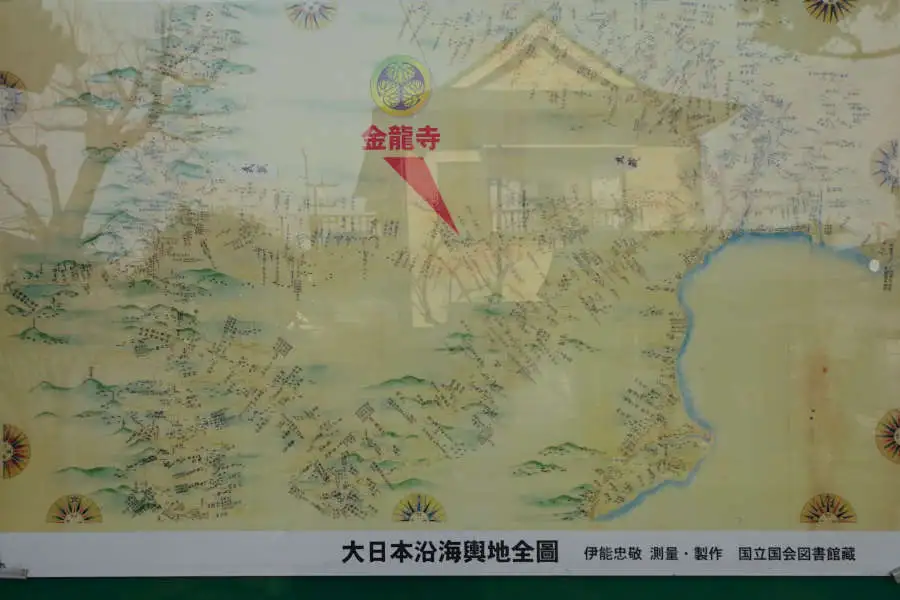

境内には仁王像や十王石窟、十六羅漢像が祀られています。また江戸時代の古地図にお寺書きされているなど古い歴史が残っているお寺です、

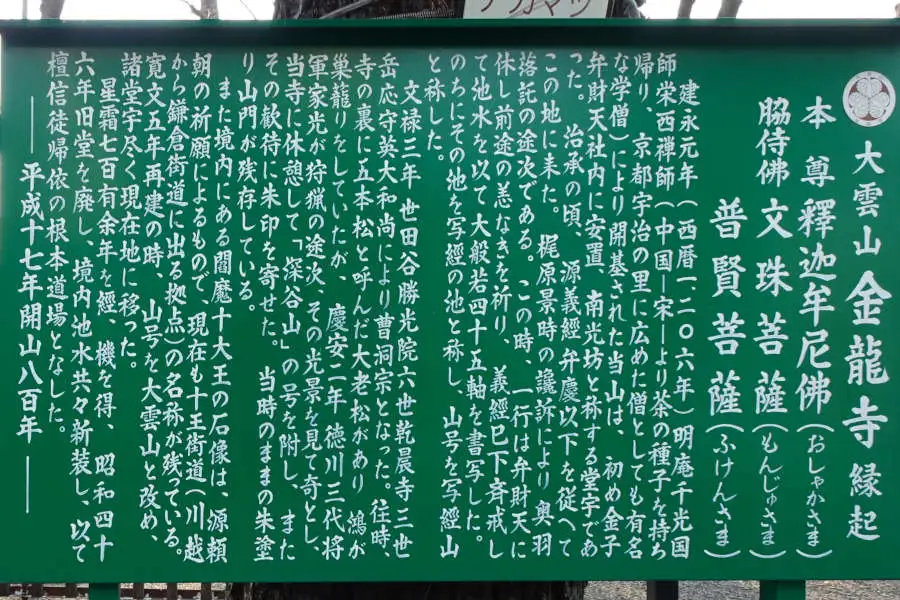

《金龍山縁起》現地の由緒書き

《金龍山縁起》現地の由緒書き

大雲山金龍寺縁起

本尊釋迦牟尼佛(おしゃかさま)

脇侍佛文珠菩薩(もんじゅさま) 、普賢菩薩(ふけんさま)

建永元年(西暦1206年)明庵千光国師栄西禅師(中国?宋ーより茶の種子を持ち帰り、京都宇治の里に広めた僧としても有名な学僧)により開基された当山は、初め金子弁財天社内に安置、南光坊と称する堂宇であった。治承の頃、源義經弁慶以下を従ってこの地に来た。梶原景時の讒訴により奥羽落託の途次である。この時、一行は弁財天に休し前途の恙なきを祈り、義經已下斉戒して池水を以て大般若四十五軸を書写した。のちにその他を写経の池と称し、山号を写經山と称した。

文禄三年 世田谷勝光院六世乾晨寺三世岳応守英大和尚により曹洞宗となった。往時、 寺の裏に五本松と呼んだ大老松があり鴻が巣籠りをしていたが、慶安二年德川三代将軍家光が狩猟の途次、その光景を見て奇とし、 当寺に休憩して「深谷山」の号を附し、またその歓待に朱印を寄せた。当時のままの朱塗り山門が残存している。

また境内にある閻魔十大王の石像は、源頼朝の祈願によるもので、現在も十王街道(川越から鎌倉街道に出る拠点)の名称が残っている。 寛文五年再建の時、山号を大雲山と改め、 諸堂宇尽く現在地に移った。

星霜七百有余年を経、機を得、昭和四十六年旧堂を廃し、境内池水共々新装し、以て檀信徒帰依の根本道場となした。

平成十七年開山八百年

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。