永福寺

永福寺

東京都杉並区にある曹洞宗の寺院です。コンクリートの山門の先には本堂、その脇には大きな墓地がありました。

永福寺は『地名「永福」の由来となった歴史的な場所で、1522年(大永2年)に秀天慶実によって開山されました。

境内には「子授け地蔵」として知られる地蔵菩薩石像や庚申塔など、多くの文化財が保存されています。』(copilot 2025/3)

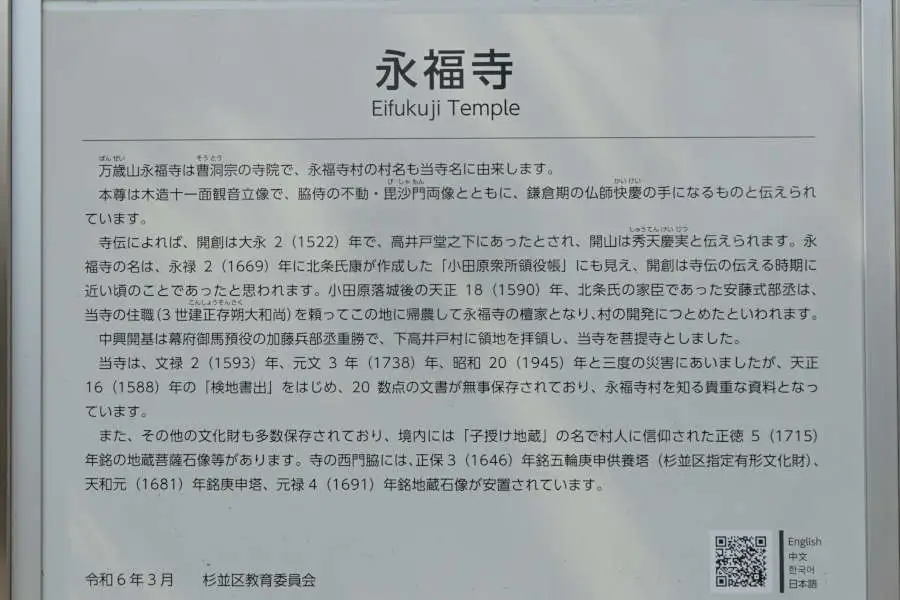

《永福寺》杉並区教育委員会の案内板

《永福寺》杉並区教育委員会の案内板

万歳山永福寺は曹洞宗の寺院で、永福寺村の村名も当寺名に由来します。

本尊は木造十一面観音立像で、脇侍の不動・毘沙門両像とともに、鎌倉期の仏師快慶の手になるものと伝えられています。

寺伝によれば、開創は大永2(1522)年で、高井戸堂之下にあったとされ、開山は秀天慶実と伝えられます。永福寺の名は、永禄2(1669)年に北条氏康が作成した「小田原衆所領役帳」にも見え、開創は寺伝の伝える時期に近い頃のことであったと思われます。小田原落城後の天正18(1590)年、北条氏の家臣であった安藤式部丞は、当寺の住職(3世建正存朔大和尚)を頼ってこの地に帰農して永福寺の檀家となり、村の開発につとめたといわれます。

中興開基は幕府御馬預役の加藤兵部丞重勝で、下高井戸村に領地を拝領し、当寺を菩提寺としました。

当寺は、文禄2(1593)年、元文3年(1738)年、昭和20(1945)年と三度の災害にあいましたが、天正16(1588)年の「検地書出」をはじめ、20数点の文書が無事保存されており、永福寺村を知る貴重な資料となっています。

また、その他の文化財も多数保存されており、境内には「子授け地蔵」の名で村人に信仰された正徳5(1715)年銘の地蔵菩薩石像等があります。寺の西門脇には、正保3(1646)年銘五輪庚申供養塔(杉並区指定有形文化財)、天和元(1681)年銘庚申塔、元禄4(1691)年銘地蔵石像が安置されています。

曹洞宗(そうどうしゅう)

禅宗の一派。中国の禅宗第六祖慧能の法系である洞山良价 (807~869年) を祖とする。中国禅宗五家七宗の一つ。鎌倉時代に道元が入宋して伝えた。福井県の永平寺と神奈川県の総持寺とを大本山とする。

道元(どうげん)・承陽大師

鎌倉時代の仏僧。曹洞宗の開祖。内大臣久我通親の子。幼くして比叡山に上ったがその教学に疑問をもち、栄西について禅を学び1223年明全(みょうぜん)とともに入宋した。天童山で如浄の印可を受け1228年帰国した。

六観音(ろくかんのん)

六観音は六道輪廻の思想に基づき、六種の観音が六道に迷う衆生を救うという考えから生まれたもの。地獄道 - 聖観音、餓鬼道 - 千手観音、畜生道 - 馬頭観音、修羅道 - 十一面観音、人道 - 准胝観音、天道 - 如意輪観音とされる。天台系では准胝観音の代わりに不空羂索観音を加えて六観音とする。

寺社の種類:

寺社の種類: