築地本願寺和田堀廟所

築地本願寺和田堀廟所

東京都杉並区にある浄土真宗本願寺派の寺院です。

築地本願寺和田堀廟所『築地本願寺の分院の一つです。関東大震災後に築地本願寺の墓地が移転されたことを契機に設立されました。』(copilot 2025/3)

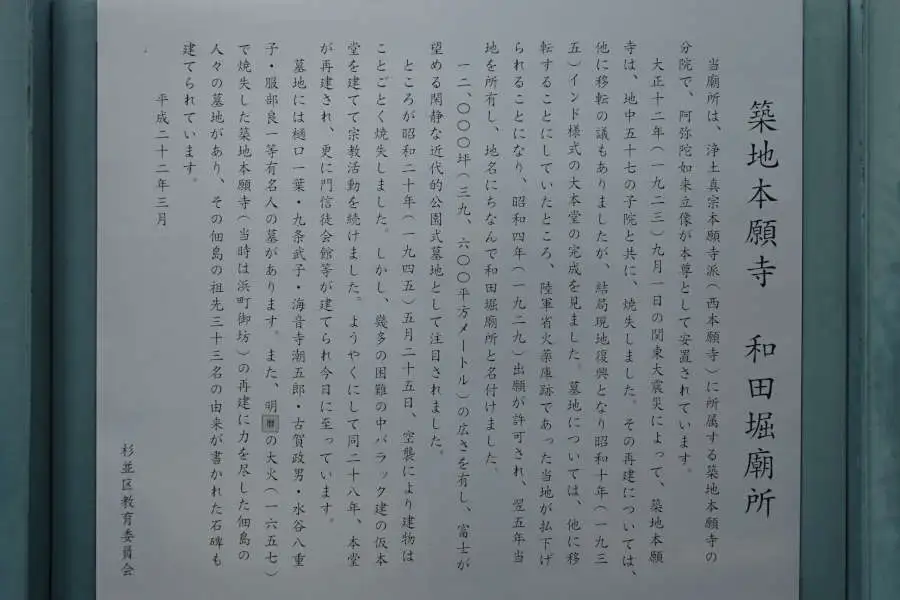

《築地本願寺和田堀廟所》杉並区教育委員会の案内板

《築地本願寺和田堀廟所》杉並区教育委員会の案内板

当廟所は、浄土真宗本願寺派(西本願寺)に所属する築地本願寺の分院で、阿弥陀如来立像が本尊として安置されています。

大正12年(1923)9月1日の関東大震災によって、築地本願寺は、地中五十七の子院と共に、焼失しました。その再建については、他に移転の議もありましたが、結局現地復興となり昭和10年(1935)インド様式の大本堂の完成を見ました。墓地については、他に移することにしていたところ、陸軍省火薬庫跡であった当地が払下げられることになり、昭和4年(1929)出願が許可され、翌5年当地を所有し、地名にちなんで和田堀廟所と名付けました。

12,000坪(39,600平方メートル)の広さを有し、富士が望める閑静な近代的公園式墓地として注目されました。

ところが昭和20年(1945)5月25日、空襲により建物はことごとく焼失しました。しかし、幾多の困難の中バラック建の仮本堂を建てて宗教活動を続けました。ようやくにして同28年、本堂が再建され、更に門信徒会館等が建てられ今日に至っています。

墓地には樋口一葉・九条武子・海音寺潮五郎・古賀政男・水谷八重子・服部良一等有名人の墓があります。また、明間の大火(1657) で焼失した築地本願寺(当時は浜町ごぼう)の再建に力を尽した佃島の人々の墓地があり、その佃島の祖先33名の由来が書かれた石碑も建てられています。

平成22年3月

浄土真宗本願寺派(じょうどしんしゅうほんがんじは)、(浄土真宗西本願寺派)

日本仏教の一宗派。浄土真宗の宗派の1つで本願寺(西本願寺)を本山とする。浄土真宗は第12世准如の時、長兄教如が徳川家康の援助で東本願寺を建てたため本願寺は東西両本願寺に分かれた。1981年6月、東本願寺派を真宗大谷派、西本願寺派を真宗本願寺派と改めた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: