妙定院(みょうじょういん)

妙定院(みょうじょういん)

寺社の種類:浄土宗の寺院

寺社の種類:浄土宗の寺院 山号:三緑山

山号:三緑山 創建の時期:宝暦13年(1763年)、開山:妙誉定月、開基:徳川家重

創建の時期:宝暦13年(1763年)、開山:妙誉定月、開基:徳川家重 本尊:大日如来

本尊:大日如来 札所:ー

札所:ー 所在地:東京都港区芝公園4丁目9ー8

所在地:東京都港区芝公園4丁目9ー8 訪問日:2025年3月13日

訪問日:2025年3月13日

東京都港区にある浄土宗の寺院です。

『妙定院(みょうじょういん)は、東京都港区芝公園に位置する浄土宗の寺院です。この寺院は、1763年(宝暦13年)に徳川九代将軍・徳川家重公を開基とし、増上寺46世住持の妙誉定月(みょうよじょうげつ)大僧正によって開山されました。山号は三縁山で、本尊は阿弥陀如来です。

増上寺の別院として設立され、念仏道場や仏典研究の中心地として知られてきました。また、境内には熊野堂や法然堂などの歴史的建造物があり、文化財としても評価されています。特に熊野堂は国の登録有形文化財に指定されています。』(copilot 2025/3)

赤羽橋近くに土塀を巡らせたお寺です。本堂わきにあった「円光東漸大師霊場」は法然上人の霊場と言うことでしょう。近くには赤い奉納幟がたなびく延命子育災徐地蔵があります。

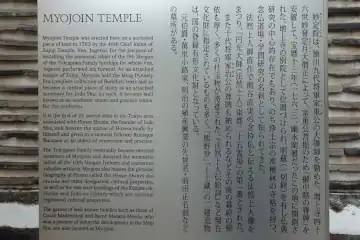

《妙定院》現地の案内板

《妙定院》現地の案内板

妙定院は、徳川九代将軍家重公の大導師を勤めた、増上寺四十六世妙誉定月大僧正によって、家重公菩提のため「御中陰の尊牌」を安置して、宝暦13年(1763)、幽水閑雅だったこの地に開創された。増上寺の別院として位置づけられ、明蔵(一切経)を有し仏典研究の中心的存在でもあり、のち浄土宗の准檀林の寺格を持つ、念仏道場・学問研究の名刹として知られてきた。

法然上人御直作で熊谷直実の念持仏と伝える法然上人像をまつり、「円光大師(法然上人)東都二十五霊場」の第一番とされた。

また十代将軍家治公の尊牌も納められるなどその後の幕府の帰依も厚く、多くの什宝物が寄進された。『法然上人伝絵詞』など現在文化財に指定されているものも多く、「熊野堂」「上土蔵」の二建造物は、国の登録有形文化財となっている。

元伯爵・萬里小路家、明治の殖産興業の先覚者・前田正名翁などの墓所がある。

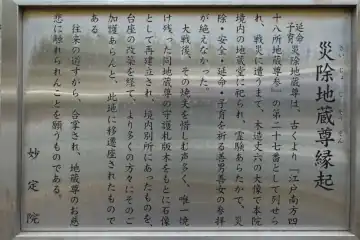

《災除地蔵縁起》現地の案内板

《災除地蔵縁起》現地の案内板

延命子育災除地蔵尊は、古くより『江戸南方四十八所地蔵尊参』の第二十七番として列せられ、戦災に遭うまで、木造丈六の大像で本院境内の地蔵堂に祀られ、霊験あらたかで、災除・安全・延命・子育を祈る善男善女の参拝が絶えなかった。

大戦後、その焼失を惜しむ声多く、唯一焼け残った同地蔵尊の守護札版木をもとに石像として再建立され、境内別所にあったものを、台座の改築を経て、より多くの方々にそのご加護あらんと、此地に移遷座されたものである。

往来の道すがら、合掌され、地蔵尊のお慈悲に触れられんことを願うものである。

大日如来(だいにちにょらい)

真言密教の教主。諸仏、諸菩薩の根元をなす理智体で宇宙の実相を仏格化した根本仏とされる。智徳の表現が金剛界大日、理徳の表現が胎蔵界大日とされ、天台宗では大日如来と釈迦如来は法身、応身で同体とし、真言宗では釈迦如来は顕教の教主とみて異体とする。

大日如来(だいにちにょらい)

真言密教の教主。諸仏、諸菩薩の根元をなす理智体で宇宙の実相を仏格化した根本仏とされる。智徳の表現が金剛界大日、理徳の表現が胎蔵界大日とされ、天台宗では大日如来と釈迦如来は法身、応身で同体とし、真言宗では釈迦如来は顕教の教主とみて異体とする。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。

釈迦(しゃか)、釈迦如来(しゃかにょらい)

仏教の開祖。世界4聖の一人。ネパール南部の釈迦族の王子として紀元前6から前5世紀に生まれる。苦行ののち悟りをひらきインド各地で布教して80歳で没したとされる。

はじめは実在の釈迦をさしたが入滅後、超人化・神格化されて信仰・崇拝の対象となる。日本には6世紀、百済からその教えがつたわった。