青渭神社

青渭神社

寺社の種類:旧郷社

寺社の種類:旧郷社 創建の時期:ー

創建の時期:ー 御祭神:青渭大神(あおいのおおかみ)、水波能売大神(みずはのめのおおかみ)、青沼押比売命(あおぬまおしひめのみこと)

御祭神:青渭大神(あおいのおおかみ)、水波能売大神(みずはのめのおおかみ)、青沼押比売命(あおぬまおしひめのみこと) 相殿:ー

相殿:ー 本殿の形式:権現造り

本殿の形式:権現造り 境内社:ー

境内社:ー 所在地:東京都調布市深大寺元町5丁目17ー10

所在地:東京都調布市深大寺元町5丁目17ー10 訪問日:2025年2月23日

訪問日:2025年2月23日

東京都調布市深大寺元町にある神社です。延喜式の武蔵国多摩郡八座の内の一座で、西暦900年以前の創建と伝えられています。

青渭神社の論社としてはここのほか稲城市の青渭神社、青梅市沢井の青渭神社があると言います。奥多摩の惣岳山には沢井青渭神社の奥ノ院がありました。

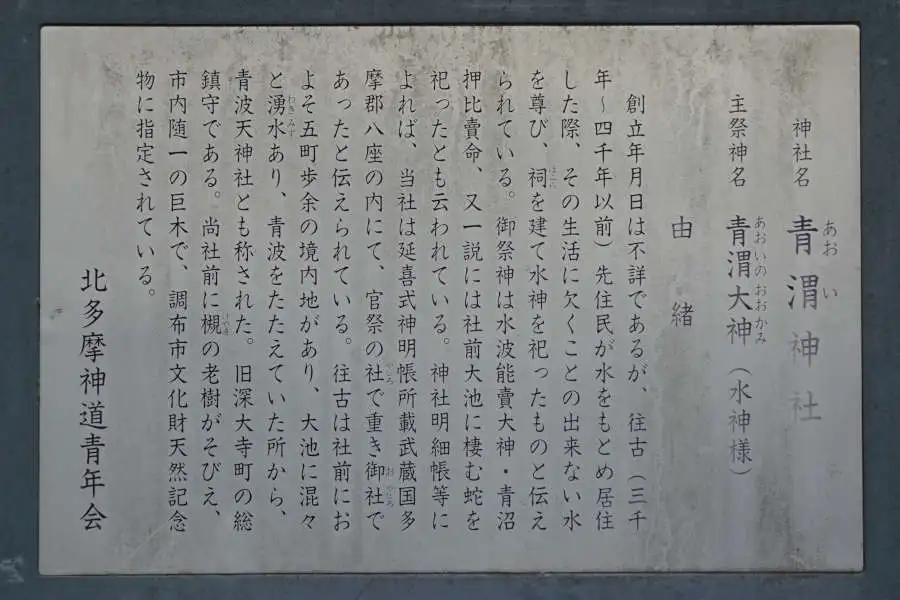

《青渭神社》北多摩神道青年会

《青渭神社》北多摩神道青年会

創立年月日は不詳であるが、往古(三千年~四千年以前)先住民が水をもとめ居住した際、その生活に欠くことの出来ない水を尊び、祠を建て水神を祀ったものと伝えられている。御祭神は水波能賣大神・青沼押比賣命、又一説には社前大池に棲む蛇を祀ったとも云われている。神社明細帳等によれば、当社は延喜式神明帳所載武蔵国多摩郡八座の内にて、官祭の社で重き御社であったと伝えられている。

往古は社前におよそ五町歩余の境内地があり、大池に混々と湧水あり、青波をたたえていた所から、青波天神社とも称された。旧深大寺町の総鎮守である。尚社前に槻の老樹がそびえ、市内随一の巨木で、調布市文化財天然記念物に指定されている。

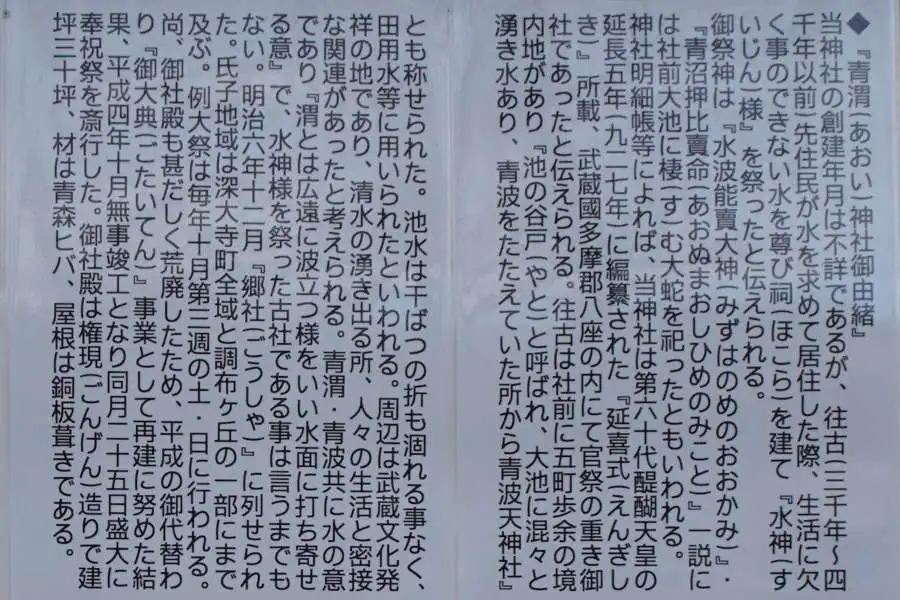

《青渭(あおい)神社御由緒》現地の案内板

《青渭(あおい)神社御由緒》現地の案内板

当神社の創建年月は不詳であるが、往古(三千年~四千年以前)先住民が水を求めて居住した際、生活に欠く事のできない水を尊び祠(ほこら)を建て水神様を祭ったと伝えられる。御祭神は水波能賣大神(みずはのめのおおかみ)・青沼押比賣命(あおぬまおしひめのみこと)一説には社前大池に棲む大蛇を祀ったともいわれる。

神社明細帳等によれば、当神社は第六十代醍醐天皇の延長5年(927年)に編纂された延喜式所載、武蔵國多摩郡八座の内にて官祭の重き御社であったと伝えられる。往古は社前に5町歩余の境内地があり池の谷戸と呼ばれ、大池に混々と湧き水あり、青波をたたえていた所から青波天神社とも称せられた。池水は干ばつの折も涸れる事なく、田用水等に用いられたといわれる。周辺は武蔵文化発祥の地であり、清水の湧き出る所、人々の生活と密接な関連があったと考えられる。青渭・青波共に水の意であり渭とは広遠に波立つ様をいい水面に打ち寄せる意で、水神様を祭った古社である事は言うまでもない。

明治6年12月郷社に列せられた。氏子地域は深大寺町全域と調布ヶ丘の一部にまで及ぶ。例大祭は毎年10月第3週の土・日に行われる。尚、御社殿も甚だしく荒廃したため、平成の御代替わり御大典事業として再建に努めた結果、平成4年10月無事竣工となり同月25日盛大に奉祝祭を斎行した。御社殿は権現造りで建坪30坪、材は青森ヒバ、屋根は銅板葺きである。

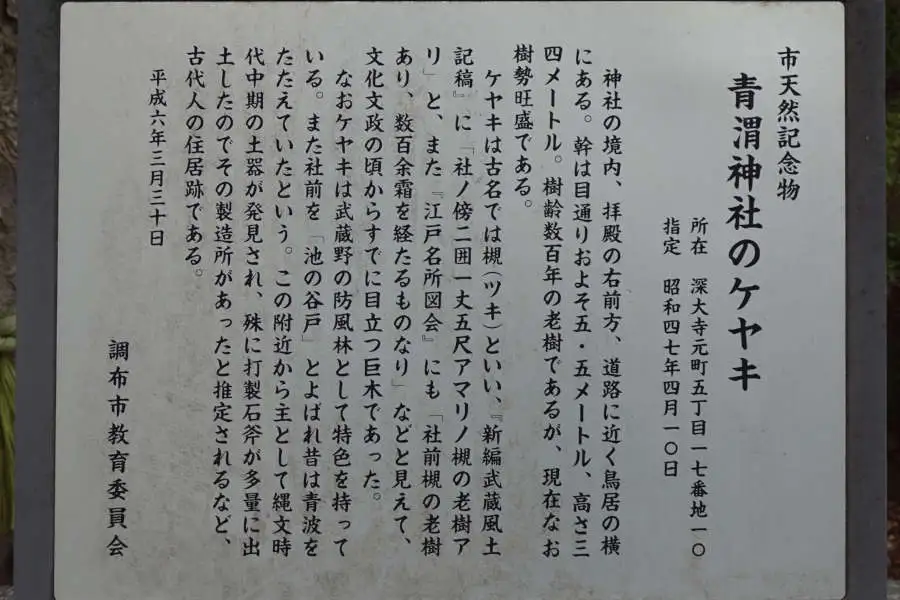

《青渭神社のケヤキ》調布市教育委員会

《青渭神社のケヤキ》調布市教育委員会

神社の境内、拝殿の右前方、道路に近く鳥居の横にある。幹は目通りおよそ5.5メートル、高さ34メートル。樹齢数百年の老樹であるが、現在なお樹勢旺盛である。

ケヤキは古名では槻(ツキ)といい、新編武蔵風土記稿に「社ノ傍二囲一丈五尺アマリノ槻の老樹アリ」と、また『江戸名所図会』にも「社前槻の老樹あり、数百余霜を経たるものなり」などと見えて、文化文政の頃からすでに目立つ巨木であった。

なおケヤキは武蔵野の防風林として特色を持っている。また社前を池の谷戸とよばれ昔は青波をたたえていたという。この附近から主として縄文時代中期の土器が発見され、殊に打製石斧が多量に出土したのでその製造所があったと推定されるなど、古代人の住居跡である。