深大寺

深大寺

寺社の種類:天台宗の別格本山

寺社の種類:天台宗の別格本山 山号:浮岳山、院号:昌楽院

山号:浮岳山、院号:昌楽院 創建の時期:天平5年(733年)、開基:満功上人

創建の時期:天平5年(733年)、開基:満功上人 本尊: 阿弥陀如来

本尊: 阿弥陀如来 札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場客番、調布七福神(毘沙門天)

札所:多摩川三十四ヶ所観音霊場客番、調布七福神(毘沙門天) 所在地:東京都調布市深大寺元町5丁目15ー1

所在地:東京都調布市深大寺元町5丁目15ー1 訪問日:2025年2月23日

訪問日:2025年2月23日

東京都調布市深大寺元町にある天台宗の寺院です。

深大寺の名称は、仏法を求めて天竺へ旅した玄奘三蔵を守護したとされる水神・深沙大王(じんじゃだいおう)に由来していると伝えられています。奈良時代、満功上人が法相宗の寺院として開創し、平安時代に天台宗へ改宗しました。

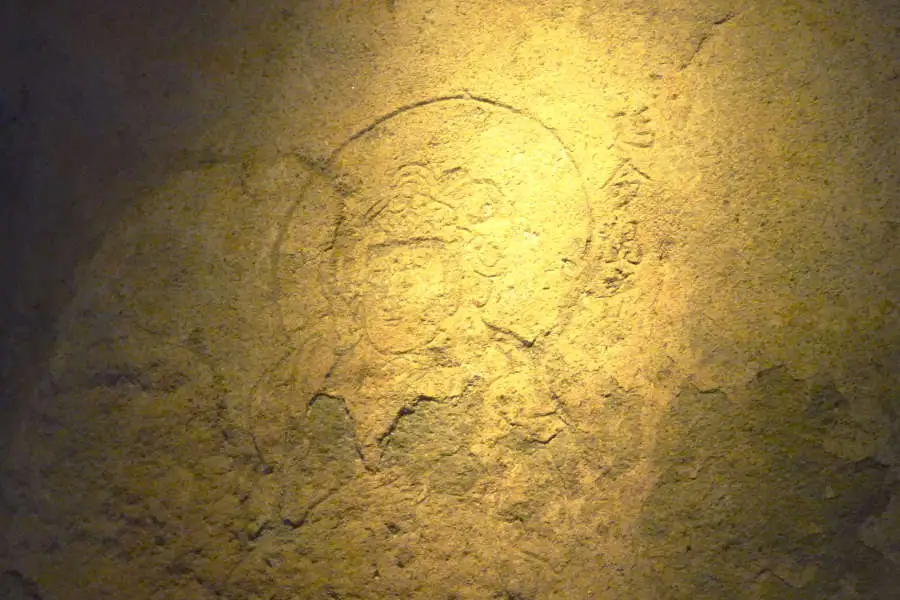

本尊は本堂に安置されている宝冠阿弥陀如来像。他に元三大師堂には秘仏の元三大師(がんざんだいし)像を祀ると言います。

深大寺の境内は外国からのお客さんのほか若者など多くの人で賑わっています。3月3日、4日には厄除元三大師大祭が行われ参道にはだるま市が店を出すと言います。境内には元三大師の旗と10色だるまの案内がありました。

深大寺のだるま市は群馬県の高崎だるま市、静岡県の毘沙門天大祭だるま市とともに日本三大だるま市の一つとして知られています。

深大寺の門前を中心に20店ほどのお蕎麦屋さんがあります。深大寺そばは江戸の名物として知られ、秋には深大寺そばまつりが行われると言います。

天台宗(てんだいしゅう)

法華経を根本経典とする大乗仏教の一派。575年隋の智顗(ちぎ)が天台山にこもって大成。日本へは奈良時代に唐僧鑑真(がんじん)が初めて伝え、平安初期に最澄が比叡山に延暦寺を建て開宗。のち山門派と寺門派、さらに真盛(しんぜい)派に分かれた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

鑑真(がんじん)・過海大師・唐大和上(とうだいわじょう)

中国、唐代の高僧。日本律宗の開祖。揚州大明(たいめい)寺で戒律を講じ名声があった。742年日本僧栄叡(ようえい)らの請に応じて来日を志したが海賊や風波の災で5度挫折の後、754年渡来した。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。