玄国寺

玄国寺

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院 山号:龍池山、院号:上珠院

山号:龍池山、院号:上珠院 創建の時期: 慶長6年(1601年)ごろ

創建の時期: 慶長6年(1601年)ごろ 本尊: 阿弥陀如来

本尊: 阿弥陀如来 札所:豊島八十八ヶ所霊場72番札所

札所:豊島八十八ヶ所霊場72番札所 所在地:東京都新宿区高田馬場1丁目12ー10

所在地:東京都新宿区高田馬場1丁目12ー10 訪問日:2025年2月11日

訪問日:2025年2月11日

東京都新宿区高田馬場にある真言宗豊山派の寺院です。境内の庫裏は維新の元勲岩倉具視の邸宅を移築したものと言います。

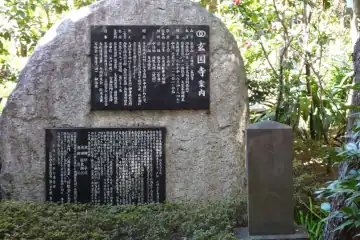

《龍池山上珠院玄国寺》現地由緒書き

古くは中野宝仙寺の末寺てあったか、元禄9年音羽護の末寺となる。

龍池山と号すること古くは大寺にて境内広く南方の尾陽公戸山屋敷より北方土屋氏の屋敷までひとつづきなる大池あるか故に龍池山と号す。草創は承和年中(834~847)真雅僧正再営の説あり。慶長6年(1601年)頃現在地に創建され、延宝年中、法印盛源中興し、世々諏訪神社の別当を兼ねていた。

本尊は「三弁火焔の阿弥陀如来」、座像にて3尺余、行基菩薩の作、別に名付けて「こころみの阿弥陀」とも称す。武蔵新風土記に「寺宝に玉一顆あり。安産與楽の玉と称す。北条遠江守時政の子相模守義時の妻難産のおり江ノ島弁財天に参籠して感得し、その加護によって安産あり。また、その玉、密々に御本丸に用としてしばしば奉る。縁ありて当寺に寄附される」

境内墓地に隣接して「土屋地蔵尊」あり。源兵エ村土屋薩摩守氏(旗本2700石)下屋敷の井戸より出現した石像で別名「田植え地蔵尊」とも言う。種々の願いを叶え、霊験あらたかなる故に堂宇を建立す。

「江戸名所図会」(天保年間に刊行)によれば、このあたり諏訪谷村と呼ばれ、諏訪神社並びに別当玄国寺ありてその境内には、鐘楼堂・地蔵堂・聖天堂・弁天堂などがあった。

真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)

真言宗の新義真言の一派。総本山は奈良桜井市の長谷寺。真言宗智山派と同じく覚鑁(かくばん)を開祖とする。織田信長のため根来寺を追われた専誉(せんよ)が一派を形成した。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

真言宗智山派(しんごんしゅうちざんは)

真言宗の新義真言の一派。宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念仏を加味し、高野山の大伝法院にあって布教に努めた。その教勢が高野本山をしのいだため紛争を生じ1140年円明寺を開いて分立した。

覚鑁(かくばん)・興教大師

平安後期の真言宗の僧(1095~1144年)高野山に大伝法院、密厳院などを建立し、金剛峰寺とともに座主を兼ねたが一山の反対にあい根来に移った。新義真言宗の開祖、伝法院流の祖。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。