雑司ヶ谷鬼子母神

雑司ヶ谷鬼子母神

東京都豊島区にある日蓮宗の寺院です。中山法華経寺の鬼子母神、台東区入谷の真源寺の鬼子母神とともに日本三大鬼子母神の一つに数えられています。

『雑司ヶ谷鬼子母神は永禄4年(1561年)に鬼子母神像が出現したことに始まり、天正6年(1578年)に村人によって建てられました。現在の建物は寛文4年(1664年)に建立され、元禄13年(1700年)に拝殿が増築されました。

2016年に国の重要文化財に指定されました。境内には樹齢700年の大公孫樹や武芳稲荷などもあります。』(copilot 2025.2)

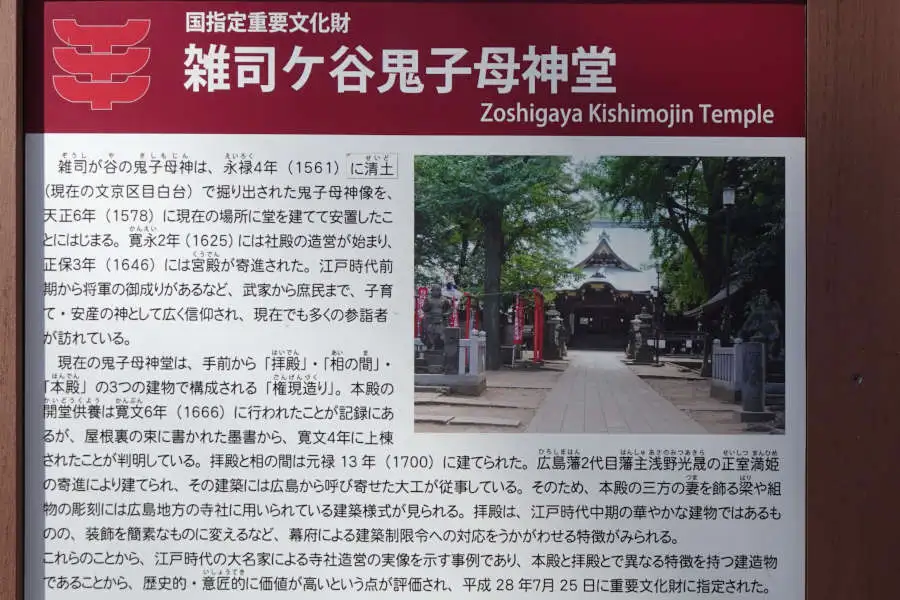

《雑司ヶ谷鬼子母神堂》現地の案内板

《雑司ヶ谷鬼子母神堂》現地の案内板

雑司が谷の鬼子母神は、永禄4年(1561)に清土(せいど・現在の文京区目白台)で掘り出された鬼子母神像を、天正6年(1578)に現在の場所に堂を建てて安置したことにはじまる。寛永2年(1625)には社殿の造営が始まり、正保3年(1646)には宮殿が寄進された。江戸時代前期から将軍の御成りがあるなど、武家から庶民まで、子育て・安産の神として広く信仰され、現在でも多くの参詣者が訪れている。

現在の鬼子母神堂は、手前から「拝殿」・「相の間」・「本殿」の3つの建物で構成される「権現造り」。本殿の開堂供養は寛文6年(1666)に行われたことが記録にあるが、屋根裏の束に書かれた墨書から、寛文4年に上棟されたことが判明している。拝殿と相の間は元禄13年(1700)に建てられた。

広島藩2代目藩主浅野光晟の正室満姫の寄進により建てられ、その建築には広島から呼び寄せた大工が従事している。そのため、本殿の三方の妻を飾る梁や組物の彫刻には広島地方の寺社に用いられている建築様式が見られる。拝殿は、江戸時代中期の華やかな建物ではあるものの、装飾を簡素なものに変えるなど、幕府による建築制限令への対応をうかがわせる特徴がみられる。

これらのことから、江戸時代の大名家による寺社造営の実像を示す事例であり、本殿と拝殿とで異なる特徴を持つ建造物であることから、歴史的・意匠的に価値が高いという点が評価され、平成28年7月25日に重要文化財に指定された。

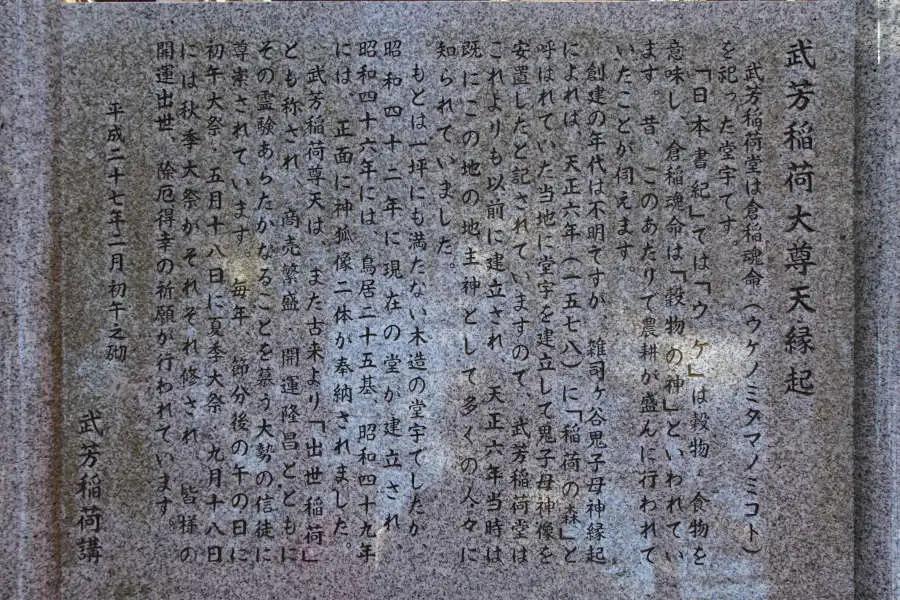

《武芳稲荷大尊天縁起》武芳稲荷講の案内板

《武芳稲荷大尊天縁起》武芳稲荷講の案内板

武芳稲荷堂は倉稲魂命(ウケノミタマノミコト)を祀った堂宇てす。

「日本書紀」ては「ウケ」は穀物。食物を意味し、倉稲魂命は「殺物の神」といわれています。昔、このあたりで農耕が盛んに行われていたことが伺えます。

創建の年代は不明ですが、雑司ヶ谷思子母神縁起によれば、天正6年(1578)に「稲荷の森」と呼ばれていた当地に堂宇を建立して鬼子母神像を安置したと記されていますので、武芳稲荷堂はこれよりも以前に建立され、天正6年当時は既にこの地の地主神として多くの人々に知られていました。

もとは一坪にも満たない木造の堂宇でしたか、昭和42年に現在の堂が建立され昭和46年には、鳥居二十五基、昭和49年には、正面に神狐像二体が奉納されました。

武芳稲荷尊天は、また古来より「出世稲荷」とも称され、商売繁盛、開運隆昌とともにその霊験あらたかなることを慕う大勢の信徒に尊崇されています。毎年、節分後の午の日に初午大祭、5月18日に夏季大祭、9月18日には秋季大祭がそれぞれ修され、皆様の開運出世、除厄得幸の祈願が行われています。

日蓮宗(にちれんしゅう)

仏教の一宗派。鎌倉時代に日蓮が開いた。法華経を所依(しょえ)とし南無妙法蓮華経の題目を唱える実践を重んじ、折伏(しゃくぶく)・摂受(しょうじゅ)の二門を立て、現実における仏国土建設をめざす。

日蓮(にちれん)・立正大師

鎌倉時代の僧。日蓮宗の開祖。安房小湊の漁師の子という。17歳ころから鎌倉・比叡山などで11年間修行研鑽し、法華経こそ至高の経典であるとの確信を得、1253年故郷の清澄山頂で題目を高唱して開宗した。

寺社の種類:

寺社の種類: