東覚寺

東覚寺

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院

寺社の種類:真言宗豊山派の寺院 山号:白龍山、院号:寿命院

山号:白龍山、院号:寿命院 創建の時期:延徳3年(1491年)、開山:源雅

創建の時期:延徳3年(1491年)、開山:源雅 本尊:不動明王

本尊:不動明王 札所:御府内八十八ヶ所霊場66番、豊島八十八ヶ所霊場66番、上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場29番、谷中七福神(福禄寿)

札所:御府内八十八ヶ所霊場66番、豊島八十八ヶ所霊場66番、上野王子駒込辺三十三ヶ所観音霊場29番、谷中七福神(福禄寿) 所在地:東京都北区田端2丁目7ー3

所在地:東京都北区田端2丁目7ー3 訪問日:2025年1月24日

訪問日:2025年1月24日

東京都北区田端にある真言宗豊山派の寺院です。

『東覚寺は延徳3年(1491年)に源雅によって創建されました。現在の場所に移転されたのは江戸時代初期です。

東覚寺は赤紙仁王としても知られています。山門に立つ金剛力士像(仁王像)の全身に赤い紙が貼られており、病を患った部分に赤紙を貼るという伝統があります。また、谷中七福神の一つで、福禄寿を祀っています。』(copilot 2025.1)

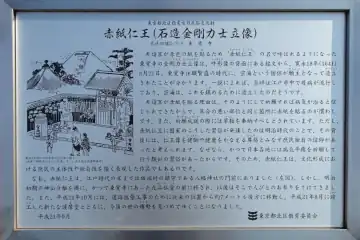

《赤紙仁王(石造金剛力士立像)》東京都北区教育委員会の案内板

《赤紙仁王(石造金剛力士立像)》東京都北区教育委員会の案内板

参詣客が赤色の紙を貼るため赤紙仁王の名で呼ばれるようになった東覚寺の金剛力士立像は、吽形像の背面にある銘文から、寛永18年(1641)8月21日、東覚寺住職賢盛の時代に、宗海という僧侶が願主となって造立されたことが分かります。一説によれば、当時は江戸市中で疫病が流行しており、宗海は、これを鎮めるために造立したのだそうです。

参詣客が赤紙を貼る理由は、そのようにして祈願すれば病気が治ると信じられてきたからで、具合の悪い部位と同じ箇所に赤紙を貼るのが慣わしです。また、祈願成就の際には草鞋を奉納すべしとされています。ただし、赤紙仁王に固有のこうした習俗が発達したのは明治時代のことで、その背後には、仁王像を健脚や健康をかなえる尊格とみなす庶民独自の信仰があったと考えられます。なぜなら、かつて日本各地には病気平癒を祈願して行う類似の習俗があったからです。そのため、赤紙仁王は、文化形成における庶民の主体性や独自性を強く表現した作品でもあるのです。

なお、赤紙仁王は、江戸時代の末までは田端村の鎮守である八幡神社の門前にありました(左図)。しかし、明治初期の神仏分離を機に、かつて東覚寺にあった九品仏堂の前に移され、以後はそこで人びとのお参りをうけてきました。また、平成20年10月には、道路拡張工事のために従来の位置から約7メートル後方に移動し、平成21年8月に竣工した新たな護摩堂とともに、今後の世の趨勢を見つめてゆくことになりました。

真言宗豊山派(しんごんしゅうぶざんは)

真言宗の新義真言の一派。総本山は奈良桜井市の長谷寺。真言宗智山派と同じく覚鑁(かくばん)を開祖とする。織田信長のため根来寺を追われた専誉(せんよ)が一派を形成した。

不動明王(ふどうみょうおう)

五大明王・八大明王の主尊。悪魔を下し仏道に導きがたいものを畏怖せしめ、煩悩を打ちくだくと言います。

忿怒の姿で火焔の中にあり、右手に剣、左手に索縄を持ち、心の内外の悪魔をはらうとされています。

真言宗智山派(しんごんしゅうちざんは)

真言宗の新義真言の一派。宗祖覚鑁(かくばん)は真言宗の教義に念仏を加味し、高野山の大伝法院にあって布教に努めた。その教勢が高野本山をしのいだため紛争を生じ1140年円明寺を開いて分立した。

覚鑁(かくばん)・興教大師

平安後期の真言宗の僧(1095~1144年)高野山に大伝法院、密厳院などを建立し、金剛峰寺とともに座主を兼ねたが一山の反対にあい根来に移った。新義真言宗の開祖、伝法院流の祖。