寛永寺開山堂 (両大師)

寛永寺開山堂 (両大師)

寛永寺開山堂は寛永20年(1643年)慈眼大師(天海大僧正)を祀る開山堂として建立されたが、後に本坊の慈恵堂にあった慈恵大師像を移し、慈恵・慈眼のお二人のお大師を祀る堂となったことから、両大師と呼ばれ庶民に信仰されています。

開山堂は慶応4年(1868年)の上野戦争では焼け残ったが、平成元年(1989年)に火災に遭い、天明元年(1781年)再建の開山堂と寛政4年(1792年)再建の本堂が焼失した。現在の本堂は平成5年(1993年)に再建されたものです。

境内に入ると角大師の奉納端が建っています。良源大僧正が霊力に優れていたことから、魔除けの大師として現在でも信仰されてると言います。

《東叡山寛永寺開山堂(両大師)》寛永寺教化部・現地の案内板

《東叡山寛永寺開山堂(両大師)》寛永寺教化部・現地の案内板

■開山堂の縁起

開山堂は、東叡山寛永寺の開山である慈眼大師(じげんだいし)天海(てんかい)大僧正と、天海大僧正が尊崇していた慈恵大師(じえだいし)良源(りょうげん)大僧正をお祀りするお堂です。

もともとの創建は江戸時代の正保元(1644)年で、前年に亡くなられた天海大僧正を祀る「開山堂(かいさんどう)」でした。後に寛永寺本坊内にあった慈恵堂(じえどう)から慈恵大師像を移し、慈恵・慈眼のお二人のお大師をお祀りしたことから、一般に「両大師(りょうだいし)」と呼ばれるようになりました。

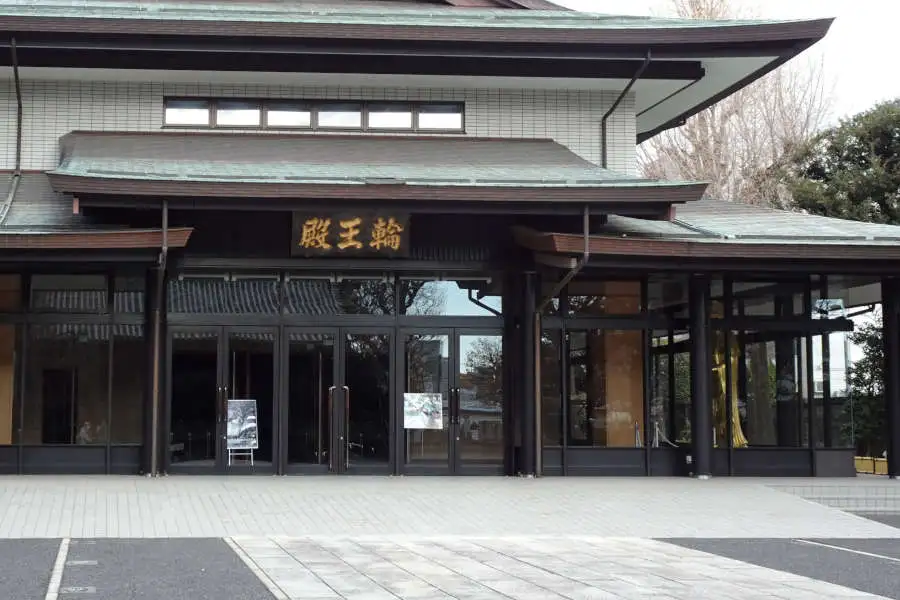

時代が下ると、両大師の画像が一ヶ月ずつ寛永寺の子院をめぐることが幕末まで行われました。この画像は10月1日に戻り、翌日の天海大僧正の命日には、本坊から輪王寺宮が輿に乗り一山住職とともに盛大なお練りを行う大法要を営みました。この見物に大変多くの江戸所民が集まったとの記録があります。

■慈眼大師とは

慈眼大師天海大僧正(1536~1643)は、陸奥国大沼郡高田(現在の福島県会津美里町)のご出身で、豪族の蘆名一族の出身といわれています。

天海大僧正は、「見立て」という思想によって上野の山を設計していきました。これは、寛永寺というお寺を新しく建立するにあたり、さまざまなお堂を京都・滋賀の名所旧跡に見立てたことを意味します。これは、本来は徳川家の祈祷寺であった寛永寺に観光要素を取り入れる意味がありました。こうして上野の山は江戸庶民の憩いの場となり、寛永寺は参拝者の絶えない寺院となったのです。

また天海大僧正は、木活字を用いて経典を出版するという一大事業を行い、その木活字は重要文化財に指定されています。こうした生前の数々の功績がえられ、朝廷より「惑眼大師」の大師号が下賜されました。

■慈恵大師とは

慈恵大師良源大僧正(912~985)は、正月3日に亡くなられたことから一元三(がんざん)大師」とも呼ばれている、平安時代の僧侶です。

良源大僧正は、度重なる火災で荒廃していた比家山の堂宇の復興と教学の振興に尽力され、「比叡山中興の祖」と称賛されました。さらに良源大僧正は「おみくじ」の創始者としても知られています。こうした幅広い活躍に対し、朝廷より「慈恵大師」の大師号が下賜されました。

また大変に霊力に優れていたことから、良源大僧正のお姿を護持にした「角大師(つのだいし)」「豆大師(まめだいし)」という魔除けの大師として現在でも信仰されています。

天台宗(てんだいしゅう)

法華経を根本経典とする大乗仏教の一派。575年隋の智顗(ちぎ)が天台山にこもって大成。日本へは奈良時代に唐僧鑑真(がんじん)が初めて伝え、平安初期に最澄が比叡山に延暦寺を建て開宗。のち山門派と寺門派、さらに真盛(しんぜい)派に分かれた。

阿弥陀如来(あみだにょらい)

大乗仏教の仏。西方の極楽浄土の教主で生あるものすべてをすくう仏様。念仏により浄土に往生できるという阿弥陀信仰が鎌倉時代にさかんになり、浄土宗、浄土真宗、時宗などの浄土教宗派が成立した。

阿弥陀如来像は質素な形で如来の通相と呼ばれる姿をしています。小指を除く三指と親指で輪にした九品来迎印(くぼんらいごういん)を結んでいるのが特徴です。

鑑真(がんじん)・過海大師・唐大和上(とうだいわじょう)

中国、唐代の高僧。日本律宗の開祖。揚州大明(たいめい)寺で戒律を講じ名声があった。742年日本僧栄叡(ようえい)らの請に応じて来日を志したが海賊や風波の災で5度挫折の後、754年渡来した。

浄土真宗(じょうどしんしゅう)

法然上人の弟子の親鸞上人を開祖とする浄土教の一派。浄土三部経を所依の経典とするが、特に無量寿経により阿弥陀仏の本願の信心を重視し、称名念仏は仏恩報謝の行であるとするのを宗旨とする。門徒宗、一向宗とも呼ばれます。

寺社の種類:

寺社の種類: