小野神社(閑香明神社・あいこうみょうじんしゃ)

小野神社(閑香明神社・あいこうみょうじんしゃ)

寺社の種類:式内社(小)、旧郷社

寺社の種類:式内社(小)、旧郷社 創建の時期:-

創建の時期:- 御祭神:下春命、日本武命

御祭神:下春命、日本武命 境内社:春日神社、阿羅波婆神社、稲荷神社、日枝神社、淡嶋神社、古登比羅神社、八坂神社

境内社:春日神社、阿羅波婆神社、稲荷神社、日枝神社、淡嶋神社、古登比羅神社、八坂神社 本殿の形式:神明造り

本殿の形式:神明造り 所在地:神奈川県厚木市小野428

所在地:神奈川県厚木市小野428 訪問日:2024年12月10日

訪問日:2024年12月10日

厚木市小野にある神社です。相模の国の延喜式内社の一つとされています。

小野妹子の子孫と伝えらる横山氏、その分家の愛甲氏は深く崇敬したといいます。小野村の鎮守社として崇敬を受け、明治6年には郷社に列格しています。

小野神社のご祭神には日本武尊が祀られています。古事記や日本書紀によると、「ヤマトタケル野火の難」の地は焼津(やきつ)と思われますが、その場所については、古事記では相模国(神奈川県)、日本書紀では駿河国(静岡県中部地方)と異なります。相模の国の候補地は大沼神社や小野神社、相模の国の候補地には焼津神社や草薙神社などがあると言います。

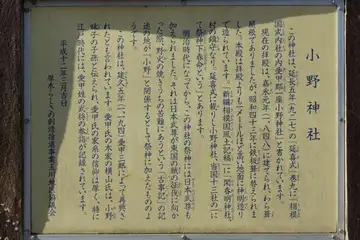

《小野神社》 厚木らしさの創造推進事業玉川地区協議会

延長5年(927)の延喜式巻九に「相模国式内社の内愛甲郡一座小野神社」と書かれています。現在の拝殿は、嘉永元年(1848)に建てられ、わら葺屋根でありましたが、昭和43年に鉄板葺に替えられました。本殿は拝殿よりも一メートルほど高い地面に神明造りで造られています。「新編相模国風土記稿」に「閑香明神社、村の鎮守なり。延喜式に載りし小野神社、当国十三社の一にて祭神下春命という」とあります。

明治時代になってから、この神社の祭神には日本武尊も加えられました。それは日本武尊が東国の賊の征伐に向かった際、野火の焼きうちの苦難にあうという「古事記」の記述の地が「小野」と関係するとして祭神に加えたもののようです。

この神社は、建久5年(1194)愛甲三郎によって再興されたとも言われています。愛甲氏の本家の横山氏は、小野妹子の子孫と伝えられ、愛甲氏の家系の信仰は厚く、特に江戸時代には、愛甲姓の武将の参詣が記録されています。

日本武尊・倭建命(やまとたけるのみこと)

日本の古代史における伝承上の英雄。景行天皇の皇子です。気性が激しいため天皇に敬遠され、九州の熊襲(くまそ)や東国の蝦夷(えぞ)の討伐に遣わされたといわれています。風土記なども含めてさまざまな伝説が残っています。

景行天皇(けいこうてんのう)、大足彦忍代別尊(おおたらしひこおしろわけのみこと)

第12代天皇(在位:71年7月11日~130年11月7日 )垂仁天皇の第三皇子。都は大和の纏向日代宮(まきむくのひしろのみや)。熊襲くまそを征討し、皇子の日本武尊(やまとたけるのみこと)を派遣して蝦夷を平定したという。陵墓は奈良県天理市渋谷町の山辺道上陵。